Главная тема

Провал стратегии «АФПАК»

Термин «афганский капкан» по-прежнему звучит актуально

Крупномасштабную операцию пакистанской армии в Южном Вазиристане и предполагаемое усиление американского военного контингента в Афганистане многие воспринимают как переломный момент в борьбе с талибами, которые отныне будут вынуждены сражаться на два фронта. В США происходящее на Среднем Востоке называют торжеством стратегии «Афпак», провозглашенной Бараком Обамой в марте этого года.

Однако оптимистичная картина, которую рисуют вашингтонские стратеги, не имеет ничего общего с действительностью. Пакистанцы сражаются со своими, пакистанскими, талибами, афганским же боевикам, ведущим борьбу с силами НАТО, они выплачивают деньги за сохранение нейтралитета. К тому же в военной элите Пакистана сильны антиамериканские настроения. Что же касается наращивания воинского контингента США, то в этом вопросе президент Обама все больше склоняется к мнению советников, предостерегающих его от повторения негативного опыта СССР.

ХАОСИСТАН

За сомнения в вопросе о том, посылать или не посылать дополнительные войска в Афганистан, консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер назвал Обаму «юным Гамлетом» и посоветовал ему «не показывать миру, что он растерялся и понятия не имеет, что делать дальше». Айк Скелтон, возглавляющий комитет палаты представителей по вооруженным силам, призвал президента последовать совету нового командующего афганским контингентом США Стэнли Маккристала, который утверждает, что в отсутствие свежих подкреплений американцы рискуют оказаться запертыми в «Хаосистане». Другой конгрессмен, Джим Макговерн, подготовил законопроект о поэтапном выводе американских войск из Афганистана. За сокращение миссии США высказался и вице-президент Джо Байден. Согласно результатам общенационального опроса, проведенного институтом социологических исследований Ipsos, 56% американцев выступают против эскалации конфликта.

.jpg) Все большим фарсом выглядят попытки США вмешаться во внутреннюю политику Афганистана. В Вашингтоне надеялись, что президентские выборы позволят обрести легитимность режиму Хамида Карзая. Однако крайне низкая явка и спорные результаты голосования эти надежды похоронили. Вместо того чтобы смириться с неизбежным, американские дипломаты начали зачем-то оказывать давление на независимую избирательную комиссию, которая в итоге признала победу Карзая нелегитимной и назначила второй тур выборов. По словам наблюдателей, это решение привело афганского лидера в ярость. Правда, через несколько дней соперник Карзая — экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла отказался от участия в этом спектакле.

Все большим фарсом выглядят попытки США вмешаться во внутреннюю политику Афганистана. В Вашингтоне надеялись, что президентские выборы позволят обрести легитимность режиму Хамида Карзая. Однако крайне низкая явка и спорные результаты голосования эти надежды похоронили. Вместо того чтобы смириться с неизбежным, американские дипломаты начали зачем-то оказывать давление на независимую избирательную комиссию, которая в итоге признала победу Карзая нелегитимной и назначила второй тур выборов. По словам наблюдателей, это решение привело афганского лидера в ярость. Правда, через несколько дней соперник Карзая — экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла отказался от участия в этом спектакле.

По мнению бывшего главы службы общей разведки Саудовской Аравии принца Турки-аль-Фейсала, который сыграл ключевую роль в формировании западной стратегии в Афганистане в период советского вторжения, «американцам не следовало портить отношения с Карзаем, представляя его в невыгодном свете. Это можно было бы делать лишь в том случае, если бы нашелся кандидат, способный составить ему конкуренцию».

Но, как заявил в интервью «Однако» независимый эксперт по Афганистану Петр Гончаров, «у Карзая на выборах была беспроигрышная позиция. Представитель государствообразующего пуштунского этноса, он сумел заручиться поддержкой политических тяжеловесов. Кандидатом в вице-президенты он сделал таджика — маршала Фахима, за которым стоит офицерская масса Северного альянса, составляющая сейчас костяк афганской армии. Мохаммад Карим Халили принес ему голоса хазарейцев, а генерал Рашид Дустум — узбеков».

Тем не менее боевики Талибана презрительно называют президента Карзая «мэром Кабула», подразумевая, что тот контролирует лишь столицу страны. По словам экспертов, поддержка этнических лидеров объясняется лишь тем, что они рассчитывают на слабость Карзая, который сквозь пальцы будет смотреть на то, как командиры вооруженных формирований укрепляют свои позиции в регионах. Не исключено, что со временем афганский президент проведет реформы, предложенные его соперником Абдуллой, согласится на выборы провинциальных губернаторов и расширение полномочий местных органов власти. Некоторые политологи считают, что децентрализация приведет к расколу Афганистана на пуштунский Юг, который будут контролировать талибы, и таджикско-узбекский Север, находящийся под властью Северного альянса.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ АКТ

Запутавшись в афганских проблемах, администрация Обамы надеялась добиться успеха на пакистанском направлении. Президент подписал законопроект Керри–Лугара о выделении Исламабаду помощи в размере 7,5 млрд долларов. Однако условия, выдвинутые американскими конгрессменами, оказались абсолютно неприемлемы для пакистанской военной элиты, которая не собирается отказываться от участия в политике, сворачивать ядерную программу (в Вашингтоне многие опасаются, что деньги пойдут на ее развитие) и обеспечивать Соединенным Штатам доступ к пограничным территориям Пакистана. Жесткую критику вызвало положение законопроекта, согласно которому Вашингтон имеет право осуществлять «контроль над государственными структурами Пакистана, включая армейские, с тем чтобы их действия соответствовали интересам США».

На встрече командующих подразделениями пакистанской армии законопроект Керри–Лугара был назван «колониальным актом», угрожающим национальной безопасности страны. Военным не пришелся по душе безапелляционный и даже оскорбительный тон американских законодателей, которые обвинили силовиков во вмешательстве в дела гражданского правительства Юсуфа Гилани и укрытии преступников, совершивших либо готовивших теракты в Индии.

На встрече командующих подразделениями пакистанской армии законопроект Керри–Лугара был назван «колониальным актом», угрожающим национальной безопасности страны. Военным не пришелся по душе безапелляционный и даже оскорбительный тон американских законодателей, которые обвинили силовиков во вмешательстве в дела гражданского правительства Юсуфа Гилани и укрытии преступников, совершивших либо готовивших теракты в Индии.

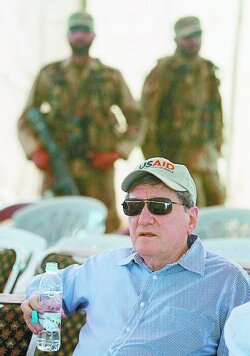

Главнокомандующий пакистанской армией Ашфак Кияни и главный министр провинции Пенджаб, брат лидера оппозиционной Мусульманской лиги Шабаз Шариф решили провести кампанию в СМИ против «попыток США навязать пакистанцам свои правила игры». Ведущие пакистанские газеты объявили президента и его министров «предателями, которые продались американцам». «Кто, кроме нашего сговорчивого правительства, — вопрошала пакистанская газета The Nation, — согласился бы пожертвовать национальными интересами ради 7 млрд долларов? Подход Соединенных Штатов к Пакистану очень хорошо иллюстрирует фотография Ричарда Холбрука на переговорах: специальный представитель Обамы развалился в кресле и беззаботно жует жвачку. Эти новые колонизаторы получили от Исламабада все, о чем только могли мечтать». Согласно опросам общественного мнения, около 85% пакистанцев не одобряют сотрудничества с США.

ОППОЗИЦИЯ ГЕНЕРАЛОВ

«Пакистанские генералы считают, — пишет The Economist, — что Соединенные Штаты навязывают их государству сотрудничество на невыгодных условиях, что в очередной раз доказывает: внешнюю политику нельзя отдавать на откуп гражданским властям».

По мнению критиков, гражданское правительство, которое пришло к власти благодаря поддержке Соединенных Штатов, разочаровавшихся в генерале Мушаррафе, методично отстаивает интересы своих американских покровителей. Президент Асиф Зардари, указывают оппозиционеры, долгое время жил в эмиграции в США, а премьер-министр Гилани — выходец из семьи с богатыми колониальными традициями (его прадед принадлежал к элите британской Индии).

Однако проамериканский курс правительства противоречит националистической идеологии, распространенной в пакистанском истеблишменте и силовых структурах. Контроль над Межведомственной службой разведки Пакистана (ISI) со стороны гражданских властей ослабевает. Этот институт сейчас фактически подчиняется Ашфаку Кияни, а его подозревают в связях с отставными генералами-националистами, лишившимися своих постов в силовых ведомствах во время кадровой чистки, проведенной Первезом Мушаррафом в 2001 году. Тогда в отставку были отправлены люди, связанные с джихадистскими организациями, которые вели боевые действия в Афганистане против советских войск, а затем сражались с индийцами в Кашмире. Эксперты полагают, что эти люди продолжают оказывать влияние на идеологию силовиков, не желающих налаживать отношения с американскими союзниками — Индией и Афганистаном — и настаивающих на том, что в своей политике Исламабад должен ориентироваться на Китай.

СОЗДАТЕЛИ ТАЛИБАНА И ПУШТУНСКИЙ ФАКТОР

До определенного момента антиамерикански настроенные силовики были убеждены, что операция против пакистанских талибов, обосновавшихся на территории племени мехсуд в Вазиристане, противоречит интересам государства. Считалось, что межведомственная разведка может контролировать радикальных исламистов, используя их воинственные настроения против «иностранных оккупантов и марионеточного афганского правительства». В эпоху Мушаррафа в так называемой зоне племен федерального управления на границе с Афганистаном проводились лишь ограниченные военные операции, а крупное наступление армии в Вазиристане в феврале 2008 года было неожиданно прервано без объяснения причин. «Дело в том, что представители племени мехсуд занимали тогда высокие посты в армии и разведке, а генерал Мушарраф не хотел наживать себе врага в лице Талибана, — отмечает директор программы азиатских исследований американского Центра международной политики Селиг Харрисон в своей монографии «Внутренняя и внешняя политика Пакистана после 11 сентября». — К тому же он не был заинтересован в том, чтобы вакуум власти, образовавшийся в Афганистане после падения исламистского правительства, заполнили представители Северного альянса, традиционно настроенного против союза с Пакистаном». Мушарраф был убежден, что с талибами можно договориться, и не раз заключал мирные соглашения с лидерами племен, населяющих Вазиристан.

До определенного момента антиамерикански настроенные силовики были убеждены, что операция против пакистанских талибов, обосновавшихся на территории племени мехсуд в Вазиристане, противоречит интересам государства. Считалось, что межведомственная разведка может контролировать радикальных исламистов, используя их воинственные настроения против «иностранных оккупантов и марионеточного афганского правительства». В эпоху Мушаррафа в так называемой зоне племен федерального управления на границе с Афганистаном проводились лишь ограниченные военные операции, а крупное наступление армии в Вазиристане в феврале 2008 года было неожиданно прервано без объяснения причин. «Дело в том, что представители племени мехсуд занимали тогда высокие посты в армии и разведке, а генерал Мушарраф не хотел наживать себе врага в лице Талибана, — отмечает директор программы азиатских исследований американского Центра международной политики Селиг Харрисон в своей монографии «Внутренняя и внешняя политика Пакистана после 11 сентября». — К тому же он не был заинтересован в том, чтобы вакуум власти, образовавшийся в Афганистане после падения исламистского правительства, заполнили представители Северного альянса, традиционно настроенного против союза с Пакистаном». Мушарраф был убежден, что с талибами можно договориться, и не раз заключал мирные соглашения с лидерами племен, населяющих Вазиристан.

В своей автобиографии «На линии огня» он отмечал, что Талибан был создан пакистанскими спецслужбами, которые «воспитали, одели и обули нищих пуштунов, дали им оружие и навязали исламистскую идеологию». С помощью исламистов пакистанская элита рассчитывала установить в соседнем Афганистане дружественный, зависимый от Исламабада режим и обеспечить таким образом надежный тыл в противостоянии с Индией. В 90-е годы афганские исламисты, финансируемые ISI, выступали даже с идеей конфедерации Пакистана и Афганистана. Как утверждал руководитель межведомственной разведки Хамид Гул, «под предлогом объединения двух исламских государств мы получили бы доступ к урановым рудникам в Афганистане и сократили бы зависимость нашей ядерной программы от зарубежных источников. К тому же политический союз Исламабада и Кабула стал бы серьезным вызовом для Индии».

Однако пакистанским спецслужбам не удалось реализовать свои замыслы. В первую очередь потому, что любое афганское правительство отказывалось идти на сближение с Пакистаном до тех пор, пока не будет урегулирован спор о государственной границе. Линия Дюранда, которая была установлена англичанами в 1893 году, разделила территории пуштунских племен между Афганистаном и Британской Индией. Это противоречило афганским интересам, и в Кабуле отказывались признавать прочерченную колониальными чиновниками границу. После образования пакистанского государства его отношения с соседним Афганистаном всегда во многом зависели от пуштунского фактора. Афганцы одно время выступали даже за создание независимого Пуштунистана в пакистанской зоне племен федерального управления.

«Разыгрывая пуштунскую карту, — рассказывает Петр Гончаров, — пакистанские спецслужбы создали на территории племен исламистское движение, направленное против светской власти в Кабуле, однако было очевидно, что со временем исламисты попытаются создать эмират на всей пуштунской территории, которая охватывает огромную часть Пакистана». Когда в 2008 году на смену военным, пользующимся поддержкой исламистов, к власти в Исламабаде пришло гражданское правительство, его светская идеология, естественно, была воспринята талибскими боевиками в штыки.

ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Сначала они попытались воспользоваться слабостью новых властей и в феврале 2009 года заключили с ними соглашение о перемирии. Правительство Гилани заявило, что не будет препятствовать введению законов шариата в долине Сват, а талибы, в свою очередь, пообещали прекратить боевые действия и не пытаться распространить свое влияние на другие районы Пакистана. Однако вскоре боевики нарушили соглашение, начали экспансию в зоне племен и вторглись на территории, расположенные всего в ста километрах от столицы. Летом правительственные войска выбили их из долины Сват, а в сентябре приняли решение о широкомасштабном наступлении в Южном Вазиристане.

Талибы надеялись запугать правительство и вынудить его отказаться от этих планов, организовав серию взрывов в пакистанских городах. Однако власти были непреклонны и в конце октября начали крупнейшую за последние шесть лет операцию против Талибана под названием «Путь освобождения». 30-тысячная армия при поддержке авиации, танков и артиллерии вторглась на территорию Южного Вазиристана. Предварительно правительство заключило пакт о ненападении с афганскими талибами, обосновавшимися в Северном Вазиристане, и лидерами племени вазиров, традиционно враждующего с племенем мехсуд. Кроме того, властям удалось разрушить стереотип, существовавший в общественном мнении Пакистана, о том, что война с талибами является «американской войной» и, участвуя в ней, правительственные войска поддерживают армию оккупантов в их борьбе с «праведными воинами ислама». Главнокомандующий Ашфак Кияни дал понять, что силовая операция направлена только против экстремистов, выступив с воззванием к «храброму народу племени мехсуд».

Талибы надеялись запугать правительство и вынудить его отказаться от этих планов, организовав серию взрывов в пакистанских городах. Однако власти были непреклонны и в конце октября начали крупнейшую за последние шесть лет операцию против Талибана под названием «Путь освобождения». 30-тысячная армия при поддержке авиации, танков и артиллерии вторглась на территорию Южного Вазиристана. Предварительно правительство заключило пакт о ненападении с афганскими талибами, обосновавшимися в Северном Вазиристане, и лидерами племени вазиров, традиционно враждующего с племенем мехсуд. Кроме того, властям удалось разрушить стереотип, существовавший в общественном мнении Пакистана, о том, что война с талибами является «американской войной» и, участвуя в ней, правительственные войска поддерживают армию оккупантов в их борьбе с «праведными воинами ислама». Главнокомандующий Ашфак Кияни дал понять, что силовая операция направлена только против экстремистов, выступив с воззванием к «храброму народу племени мехсуд».

Вазиристан, еще до того как стать символом талибанского сопротивления, прославился непокорным нравом и воинственностью населявших его племен. С 1893 года это территория, независимая как от английской колониальной администрации, так и от афганского правительства. Восстание вазиров в 1919—1921 годах привело к поражению Великобритании в 3-й афганской войне. Многие эксперты полагают, что пакистанская армия, несмотря на успехи в начале кампании, также обречена увязнуть в Вазиристане. Тем более что покорение пуштунских племен по-прежнему не является для Исламабада приоритетной задачей в обеспечении национальной безопасности. Как отмечает The Time, «несмотря на то что пакистанцы решились на крупную военную операцию в зоне племен федерального управления, большая часть армии, в том числе ее элитные части, находится на восточной границе с Индией. Пакистанский истеблишмент так и не сумел избавиться от параноидального отношения к Нью-Дели». Именно по этой причине военные отказываются воспринимать афганское правительство Карзая как естественного союзника в борьбе с талибами: ведь президент Афганистана пустил в страну индийских инвесторов и разрешил открыть на границе с Пакистаном 26 индийских консульств, которые, по словам ISI, несут ответственность за дестабилизацию обстановки в западной провинции Белуджистан.

По мнению экспертов, расхождения между военными и гражданскими властями Пакистана по поводу внешнеполитического курса страны могут привести к падению нынешнего правительства, на смену которому придут генералы, настроенные против союза с Америкой и опирающиеся на Мусульманскую лигу.

Комментарии