Искусство

Игра в мясо

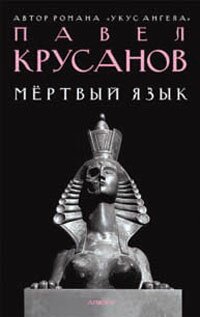

О романе Павла Крусанова «Мёртвый язык»

ЛЮДИ В ГОЛОМ

ЛЮДИ В ГОЛОМ

Пушка на бастионе Петропавловки отбила субботний полдень. По улице Марата в сторону Семеновского плаца шел голый молодой человек. Если, конечно, не считать расшитой бисером шапочки, полосатых носков и стоптанных кроссовок. Автор не оговаривает, что Семеновский плац известен как место казней, но внимательный читатель об этом вспомнит, да если и не вспомнит — тугой, напряженный строй первого абзаца и сам по себе обещает одну из тех завирально-классических историй, которыми так богата петербургская литература.

Роман «Преступление и наказание», начинающийся словами «в начале июля», «Идиот», начинающийся словами «в конце ноября»… Или, скорее, даже роман «Что делать?», в первых строках которого описывается дурацкое происшествие (человек застрелился на мосту! или уж стрелять, или топиться!), случившееся 11 июля 1856 года. Крусанов начинает сюжет в июне 2006-го, и топонимика выписана чрезвычайно подробно. А главное — дальше, как и у Чернышевского, нас ждет идеологический роман. Читатель, впрочем, пока об этом не догадывается.

Пока он наблюдает, как около магазина «Мясной домъ», между Свечным и Кузнечным переулками, охальника пакует в «уазик» добродушный — пока — наряд милиции.

Второй обнаженный персонаж появится здесь же минут через десять в сандалиях и с плеером. Экипаж «уазика» встретит его жизнерадостным хохотом, будет что рассказать после смены. Но на третьего нудиста — в солнцезащитных очечках — остроумия у стражей порядка уже не хватает. Четвертому, ограничившемуся милицейской фуражкой, достается уже как следует.

Потом, наконец, появятся и девушки, сразу две и с далматинцем на поводке.

Милиция озлоблена, обезьянник в отделении полон, очередной человек в голом, одиннадцатый по счету, ухитряется пройти всю улицу и достигнуть искомого ТЮЗа. Читатель заинтригован.

ДОСЬЕ

Павел Крусанов (1961). Образование — факультет географии и биологии. В начале 1980-х деятель музыкального андерграунда, участник группы «Абзац». Работал осветителем в теaт ре, садовником, техником звукозаписи, печатником, ныне главный редактор одного из петербургских издательств. Автор пяти романов (самый известный — «Укус ангела»), книги очерков по истории терроризма, прозаического переложения эпоса «Калевала». Составитель антологий, посвященных теме пьянства в отечественной словесности: «Синяя книга алкоголика» и такие же «зеленая» и «красная».

СМОТР НЕСОГЛАСНЫХ

«Смотр», не «марш». Марш подразумевает, хотя бы в теории, единство замысла, а на смотре всякий изгаляется во что горазд. В первой главе «Мертвого языка» тема протеста вводится тремя волнами.

Вот эти люди без порток — как бы инфинитив протеста. Форма, не обязанная иметь содержание. Содержание, впрочем, примерно есть. Нагие ходоки хотели привлечь своими чреслами внимание к горящей в трубах каждого петербуржца проблеме уничтожения исторического центра. «Административная идея снесения ТЮЗа и застройки Семеновского плаца ресторанами и доходными высотками» существует, отмечу справедливости ради, только в пространстве книжки. В действительности идея снести Театр юного зрителя подразумевает сооружение нового театра (сзади еще грезится здание Театра Европы для Льва Додина, а между двумя храмами искусств воткнется на деньги грузинского миллионера памятник князю Багратиону). Но сгущение красок в художественном произведении оправданно: планировать-то можно театр, а получить — совершенно случайно — именно что ресторан с жилыми мансардами, ну и с Багратионом у входа.

Любопытно другое: голая форма не слишком соответствует градоохранительному содержанию. Столь же логично было в защиту плаца устроить конкурс по скоростному поеданию устриц или спариванию далматинцев с пекинесами.

Тут накатывает третья волна протестной темы и выясняется, что для организатора акции — того самого первого голыша в шапочкетаблетке, богемного лоботряса по прозвищу Тарарам — и борьба за красоту родного города лишь прикрытие главной животрепещущей цели. Тарараму (в миру его зовут Романом) очень сильно не нравится общество спектакля (оно же общество зрелища), как обозвал текущую цивилизацию заграничный мыслитель Ги Дебор. Со времен сего Ги, творившего полвека назад, тезисы его разошлись по общедоступным фельетонам. «Отказ от реальности в пользу сфабрикованного массмедиа постоянно действующего миража». «У человека как-то исподволь украли действительность, заперев ее в стеклянный ящик». Под ящиком имеется в виду телевизор, сей лукавый шайтан эпохи. Крусанов устами своего героя именует поддельную реальность «бублимиром», миром-бубликом, где на месте дырки — пульсирующий пустыми соблазнами экран. За годы сочинения романа (2006—2009) лопнул надутый по законам бублимира фьючерсный пузырь, звонко подтвердив обоснованность опасений.

На первый взгляд, все эти протестные волны — про разное. Ненависть к бублимиру не особо рифмуется со спектаклем голохождения.

Впрочем, есть тут замечательный общий знаменатель. Все три «протеста» — в кавычках, поскольку они не «против», а «за». Отрицание поддельной реальности означает возвращение к реальности, так сказать, реальной. Борьба с доходными высотками — синоним тоски по небесному Петербургу.

А голохождение… что же, в раю ходили голышом, ибо не было там ни Дольче тебе, ни Габбаны, а будь эти двое первой парой, то вряд ли смогли бы породить они хоть какое-нибудь потомство.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Итак, идеологический роман. За восстановление естеств, целостностей и иерархий.

«Наш путь — не покаяние, а совершенствование, не плач о недостатках, а стремление к безупречности, не признание вины, а осознание ответственности за то, что мы делаем и чего не делаем». И еще много слов об общем долге, о воле как о решающем ферменте, без которого расползается ткань бытия.

«Буржуазный мир держится на торжестве корыстного «иметь». В то время как существует благородная альтернатива «быть» — «отдавать, дарить, расточать — как светило, как божество, как мужчина». Да, мужчина. Продолжайте, пожалуйста.

«Закон — это сила. Потому что сила есть право. То есть сила и есть закон».

Это уже не мужчина говорит, а девушка Катенька с такими пальчиками на ногах, что их хочется обернуть в фантики, как леденцы, но к моменту произнесения афоризма Катенька уже как следует влюблена в главного резонера Тарарама и горазда опережать его мысли.

«Прежде власть означала для облеченного ею тела вхождение в такую область, где за все надлежало платить самую высокую ставку. Готов ответить жизнью — значит, достоин власти. А если нет — прозябай среди блаженных и покорных жителей равнин и не включай тщеславие».

Бывало ли оно где-то, кроме воспаленного мозга резонера, это богатырское «прежде»? Впрочем, звучит красиво.

Опыт, конечно, показывает, что благородные альтернативы типа «быть» и «иметь» легко превращаются в тоталитарные практики, чему способствует их деревянная бинарность (суть-то почти всегда в оттенках). Что токующий об «общем долге» почти всегда эту «общесть» понимает как оправдание самодурства. Что от фразы «идти сквозь жизнь, расталкивая лужи и не оглядываясь на раздавленных выползков» не слишком далеко до фашизма, да и в романе прямо сказано, что немецкий национал-социализм был как раз реакцией на разложение целостного мира.

Другое дело, что мы-то прореагируем тоньше. «У русских нервы на разрыв крепче».

Что же, повестка дня сформулирована четко: нам, христианской цивилизации, впрямь нужны представления о воле, силе, праве, власти и самой высокой цене, если мы хотим как цивилизация сохраниться.

И кому, как не «имперскому» прозаику Крусанову, обладателю таланта яркого и наглого, лепить из этих идей духоподъемный роман.

РАВЕНСТВО ОВОЩЕЙ

Герои — две влюбленные пары: Роман-Тарарам и Катенька дружат с Егором и Настей. Одна из глав называется «Сердца четырех». Перед нами секта, орден, рыцари реальности в бублимире, объявившие ему бескомпромиссный бой. Первый раунд в исполнении Тарарама, правда, выглядит хиленько: снял рога с троллейбуса на остановке и дал подержать веревки лопоухому пассажиру — забавно же, как будет он объясняться с ошеломленным водителем.

Но ладно, то была репетиция, и Тарарам еще не собрал команду, которая, признав его вождем и выключив навсегда телевизор, явит нам основы нового мира. И вот команда собрана: молодая, энергичная. Готовая являть новые основы на трех уровнях: общественных деяний, разработанной философии и межличностных отношений.

Деяние затеяно радикальное — «реальный театр». Написано у Шекспира «душит Дездемону» — нужно не имитировать, а душить. Актеры набираются из богемных башибузуков с горящими глазами, без тормозов. Приглашены, скажем, художники, создающие произведения из жареных колбасок (развитие мясной темы, начатой у магазина на Марата). Стартуют репетиции в зале при Музее Достоевского, и на соседнем Кузнечном рынке в эти дни скисает сметана, покрываются пролежнями фрукты и бьют хвостами копченые угри.

Мы ждем премьеры, а герои полируют теоретическую базу. Яростно беседуют о победившей мнимости, которая есть «главный черт царства злобы». Мы это уже слышали, но героям необходимо самоподвзвинчиваться. «Мнимость не дает нам воздуха, как натянутый на голову поли этиленовый мешок». Да-да, конечно. Мнимость «тешит надежды иллюзиями свершений». Кто бы спорил. Она «предлагает купить победу в модной лавке». Об этом вы тоже уже сообщали. Интрижки героев превращаются в крепкие чувства, в Любовь с большой буквы: прекрасно! Сообщено нам об этом, правда, явочным порядком, безо всяких там сцен и волнительных нюансов (зачем они в мире, четко поделенном на гнилой бублик и зону правды), но ладно: поверим и позавидуем.

Вот и «реальный театр» сросся: на первом же спектакле актер, игравший пушкинского скупого рыцаря, умирает на сцене. Предшественники из позапрошлого века вокруг подобного содержательного трупа накрутили бы двухтомную эпопею. Крусанов же мало того что сообщает нам о нем мельком и в отраженном свете (глазами театрального критика) — о трупе он стремительно забывает, и никому из учредителей страшного театра не явится труп сей в покаянном сне.

Героям не до событий своего же романа, они продолжают чесать языками. Больше половины текста занято переливаниями из пустого в порожнее, обсасыванием тезисов, весь высокий смысл из которых быстро выжимается валиками тавтологий. Не всякий читатель сообразит, что автор сочиняет пародию на постмодернистский текст, устроенный как саморазрушающая машина. Персонажи долгими дождливыми страницами гоняют по логическому квадрату мысли типа «целостность и корни хорошо, а расчлененность и отрыв от корней плохо». Ведущим спикером служит Тарарам, но поскольку все герои разговаривают совершенно одинаково, авторство реплик не имеет значения. Они стилизованы под бу-бу-бу бабушек на скамейке, представление коих о мире ограничено содержанием советских газет: в Европе, дескать, «одно лицемерие, отчуждение, равнодушие и самодовольство». Роль снов Веры Павловны выполняют монологи отвлеченного Ветра Перемен, который толчет в ступе те же тезисы, только изложенные от лица куратора бублимира. Есть еще мистический момент: смерть актера пробила в зале музея метафизическую брешь, под потолком болтается видимое с определенных ракурсов зеленоватое свечение, эдакая грыжа инобытия, и у того, кто сквозь нее пройдет, сбудется заветное желание. Немузыкальный Егор спел, например, аки ангел. А Тарарам просто заговорил тот же текст с удвоенной силой. Такое у человека оказалось заветное желание: чесать лясы сильнее, чем чешутся.

Мастерство, говорят, не пропьешь, и вся эта сложно организованная какофония по-своему завораживает. В ней есть своя пластика: попробуй-ка сто страниц подряд выговаривать одну мысль, не повторяясь в лексике. Но как завораживает, так и развораживает, и нет нужды, что идеологический посыл «что делать?» вырождался в пародию помимо воли автора, а у Крусанова это происходит сознательно. Хочется ведь именно мяса… на сей раз «виноградного мяса» стиля. Но фраз уровня чернышевской «они долго щупали бока одному из себя» крусановская пародия не порождает.

По ходу работы автор публиковал отрывки из романа, и назывался текст тогда «Равенство овощей». Собирался ли Крусанов вывести в книжке безвольных мумукающих интеллигентов, но по дороге начал дарить им обрывки собственных мыслей и от унижающих «овощей» отказался? И чтобы отогнать подальше ассоциацию с ботаниками, сделал девушек (по месту учебы) зоологамибиологами. Так или иначе, слово «овощи» им подходит в полной мере. Типичные наши «лишние люди», умеющие исключительно балаболить.

Овощи, короче, есть, с кашей в головах персонажей тоже полный порядок, а вот обещанного мяса недостает.

ГДЕ МЯСО? МЯСА ДАВАЙ! ПО ДИКИМ СТЕПЯМ

Ближе к финишу автор вдруг жалеет о загубленной репутации созданных гомункулусов и решает столкнуть их с реальностью не только в декларации: сажает на два японских автомобиля и отправляет в лирическую поездку по взгорьям и далям. Неприятности начинаются сразу: сперва состоят из коварных гаишников и подрезающих нахалов, потом оборачиваются бытовым травматизмом, переходят в картины социального апокалипсиса (газовая компания сожгла деревню, несогласную отселяться с зело подходящего для устройства элитного санатория места) и представляют в апофеозе четверку пьяных деревенских плебеев, охочих до наших девушек.

В отчаянной драке Егор вонзает в холку одного из представителей быдла фирменный нож, и этот момент мог бы стать новым эмоциональным центром повествования. Это естественное (и оправданное «волей и правом») убийство оказывается самым значимым сообщением книжки, мерцает нерв… тут-то роман и начинает сворачивать манатки. Доковыляв до Санитарного Петербурга, герои несутся в Музей Достоевского, ныряют в грыжу инобытия и волшебным образом выныривают с другой стороны в виде лисы, белки, сокола и кузнечика.

Последняя глава — ее лес и небо глазами четырех перечисленных безгрешных тварей — написана великолепно, под стать первой, но все равно выглядит как постскриптум, жизнь после смерти, вкусный, но крошечный колбасный довесок.

Я, признаться, не слишком высоко оцениваю общественное устройство моей страны. Я даже грустно допускаю, что червь безволия и бессилия настолько глубоко проник в почву, что возрождение России уже и невозможно. Но все равно картина, созданная записным, казалось бы, патриотом Павлом Крусановым, кажется мне слишком унылой.

В роли людей, чующих разломы бытия и провозглашающих себя борцами с бублимиром, изображена компания идиотиков, которые умеют в основном трендеть, а в кратких и редких авторских ремарках делать то, против чего собственно и трендят, а именно потреблять: водку, гашиш, плов в казане, вареные яйца в рюмочной и друг друга.

Вокруг они не смотрят, общаться с моим народом там, куда он по жизни засунут, ни разу не хотят, а под занавес линяют, ничтоже сумняшеся, в книжку В.В. Бианки «Лесная газета».

Народ же представлен маньяком-охранником из Музея Достоевского, который зарубил бы ушлую четверку топором, не нырни она в потусторонность, а также гопниками из безымянной деревни.

Меня в том же городе Петербурге окружает какой-то другой народ. Вот сейчас за моим окном на Сенной площади лютует ливень, а люди в зенитовских шарфах выпили за победу России над Лихтенштейном и поют теперь очень неторопливо «По диким степям Забайкалья». Они не читали Ги Дебора, вряд ли мне суждено с кем-то из них дружить, при случае они наверняка крадут и уж, безусловно, прелюбодействуют без любви в антисанитарных условиях, но я чувствую по голосам, что люди они — в отличие от чучел из «Мёртвого языка» — теплые и живые, что у них есть свои, пусть и не героические, представления о достоинстве, воле и правде и что представления эти вовсе не сводятся к ценностям бублимира, придуманным человеком, который в 38 лет не стесняется погонялова Тарарам.

Мне кажется, что по жизни и Крусанов не лишен симпатии к месящим лужи осеннего Петербурга двуногим согражданам. Роман же такой он сочинил лишь по лености: дарованный небесами пластический талант переливается в текст напряженной работой, а бурный словесный поток извергается сам — без малейшего участия воли и силы. В начале книги «Мерседес» женского рода (ибо название фирмы — от женского имени), но в конце — привычного мужского; прежде чем заикаться о силе, неплохо бы запоминать свои собственные находки.

Автор этих строк, между тем, имел опыт прогулки по городу Петра и Павла в одних домашних тапочках (принял с утра водки, захотелось еще, а одеваться не захотелось), причем тем же самым жарким летом 2006 года. И на меня не шипели прохожие (на крусановских героев — шипят), а лишь приветливо улыбались. Потому, думаю, что мой поход был затеян не как эпатаж и не как иллюстрация к отвлеченной высокой идее, а был вызван простым желанием воздуха, алкоголя и солнца.

Комментарии