Экономика

Люди и смыслы

Где взять кадровый резерв для нового будущего

Первые лица России заговорили о модернизации. О создании новейших конкурентных преимуществ, инновациях, финансировании исследовательских программ в вузах. О том, что сегодняшнему поколению российского народа надо «сказать свое слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации». И построить «настоящую Россию — современную, устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда». Сегодняшнее поколение, не дожидаясь будущего, свое слово говорит. Только это слово вовсе не «модернизация».

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И БОГАТЫМ

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И БОГАТЫМ

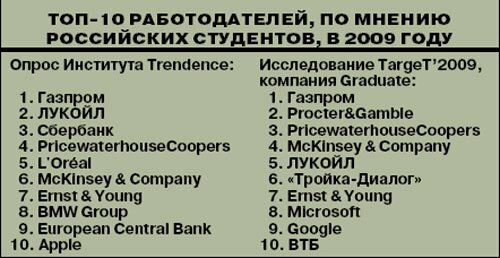

Когда власть делает подобные заявления, в первую очередь измеряется градус их либеральности, оцениваются законодательные перспективы, обсуждается наличие или отсутствие бюджетных и административных ресурсов на осуществление проектов. Но даже при наличии самых правильных, грамотно управляемых и финансово благополучных намерений, транслируемых сверху, претворение их в реальные дела зависит от поведения самых обычных, рядовых россиян. Призыв к модернизации, новым экономическим ориентирам и системе ценностей останется абстрактным зовом к светлому будущему, если все это не станет повседневной реальностью миллионов. Кадровый ракурс проекта очевиден. Наш самый известный арестант в своем очередном «письме из глубины» спросил Дмитрия Медведева: «Если политическое решение о модернизации в сегодняшней России будет принято, то кто будет осуществлять эту модернизацию?» Пока президент рассказывает о необходимости ухода от сырьевой модели экономики, опросы российских выпускников (см. врезку) стабильно показывают, что самое желанное и престижное место работы в представлении молодежи — Газпром. В этих рейтингах также традиционно фигурируют банки, ведущие мировые ИТ-компании, международные консалтинговые и аудиторские структуры, брендовые зарубежные производители бытовой техники, косметики и автомобилей. Плюс рекламные агентства и администрация президента. Российских компаний в этих топ-листах менее четверти, и относятся они исключительно к энергетике и финансовой сфере. Когда помимо результатов публикуется список факторов, влияющих на выбор студентов, в нем отображаются такие показатели, как положение потенциального работодателя на рынке, комфортность условий работы, величина заработной платы и шансы на карьерный рост. Такого параметра, как полезность бизнеса и своей деятельности в нем для страны, не предусмотрено. Главный критерий оценки будущей работы — ее материальная и имиджевая крутизна. Возможность при этом работать по призванию или просто там, где интересно, — редко встречающийся бонус. Вопрос, какую пользу можно принести стране в настоящем или будущем, вряд ли является значимым для амбициозной молодежи. В худшем случае его посчитают наивным, в лучшем — сошлются на теорию малых дел: мол, я честно тружусь на своем месте, плачу налоги, какие еще ко мне претензии.

Позиция молодежи понятна. Призывы к патриотизму и инновациям звучат красиво. Но в последние два десятилетия выбор той самой инновационной, научной, инженерной, негламурной профессии, работы на производстве означал только одно — бедность. Уровень зарплат инженерно-производственных, научно-исследовательских кадров в несколько раз, а то и на порядок ниже уровня доходов в сфере финансов, управления, продаж. А получить свой скромный кусок хлеба с маслом хочет куда более широкий круг россиян, чем оседлавшие «трубу» олигархи, пользующийся лучшими отечественными мозгами западный бизнес и раздувающие биржевые пузыри финансисты. В результате миллионы россиян, «наступив на горло собственной песне», сменили профессию.

СТАР И МЛАД

За период 90-х и 2000-х годов во многих отраслях был практически вымыт слой 30—40-летних профессионалов, которые ушли в бизнес, в коммерчески успешные отрасли. В результате есть старшее поколение, которое не решилось кардинально менять жизнь и специальность, есть молодежь, у которой пока еще есть время и энтузиазм, но при этом она отчетливо понимает, что инженер-конструктор на отечественном заводе никогда не заработает столько, сколько финансовый консультант в инвестиционной компании. Единственный шанс для модернизации — удержать молодежь, которая еще не успела окончательно отказаться от искренне выбранной профессии в пользу финансовой стабильности. Серьезным препятствием для этого может стать очевидная необратимость произошедшей и продолжающейся миграции технарей, ученых и производственных специалистов в сферу бизнеса. Инженер может за несколько лет стать специалистом по продажам, физик — управленцем, историк — PR-менеджером. И этот закон обратной силы не имеет. В модернизацию, понимаемую как неоиндустриализация, ставка на образование и новые технологии, либо вообще нельзя, либо крайне сложно вернуть тех, кто ушел из связанных с этими процессами отраслей.

Молодежь, которая только оканчивает учебные заведения, тоже вовсе не в полном составе может включиться в программу преобразования. К счастью, пока есть те, кто получил подходящую специальность и не успел еще найти работу в совершенно другой сфере. Но многие изначально выбирали учебное заведение исходя из материальных соображений, с прицелом на потенциально денежную работу, а потому сразу шли на коммерческие специализации. Еще больше группа тех, кто на престижные экономические и юридические факультеты не попал, пошел учиться, куда получилось поступить, и относится к получению диплома как к справке, необходимой для трудоустройства. Купленные зачеты, курсовые и дипломы, желание подработать — и не после, а вместо лекций и семинаров — и на выходе получается так называемый специалист, который к работе в своей профессии совершенно непригоден.

МОДЕРНИЗАЦИЯ — ОБЩЕЕ ДЕЛО

В конечном счете вопрос даже не в фактической применимости имеющегося кадрового резерва. А в готовности к изменению жизненных стратегий. Причем затронуть это изменение должно всех. В этом смысле трудно согласиться с новой теорией Михаила Ходорковского о том, что величина «Поколения М», то есть еще верящих в Россию ученых и инженеров, молодых специалистов-инноваторов, «неогламуренных» гуманитариев и интеллигенции и прочих представителей «созидательного, а не паразитически-распределительного типа мышления», может составить всего 3% населения. Хотелось бы, конечно, думать, что эти замечательные люди и сочувствующие им скоро примутся все преобразовывать до победного конца. Но если на одного «модернизатора» будут приходиться десятки тех, кому в лучшем случае ничего не нужно, а в худшем все это усовершенствование помешает жить комфортно, преодолеть инерцию не удастся. Кроме того, вряд ли проект модернизации может быть элитарным, рассчитанным на определенный класс. Без вовлечения в него всех категорий граждан никакой кардинальной смены векторов развития не получится.

Множество людей в своей работе напрямую не связаны с теми сферами, которые можно ощутимо технологически модернизировать. Официант, воспитательница в детском саду или водитель-дальнобойщик, как и представители многих других профессий, прямо скажем, далеки от нанотехнологий, эффективных схем внедрения инноваций и космических программ. Что должна означать модернизация для всех этих людей? Просто повышение градуса технологичности в жизни и работе, электронные паспорта и проездные билеты, новое медицинское оборудование и лекарства, «умные» станки и автомобили? Но все это вполне реально и в рамках нынешней, либеральной, экономической схемы — без отечественного производства, инноваций и призывов перейти на более высокую ступень цивилизации.

Армию наших граждан, работающих на частные бизнес-структуры, мало волнуют некие общегосударственные технозадачи. Немалая часть талантливой по своей природе молодежи традиционно либо вообще дистанцируется от вопросов государственности и политики, либо глобально не доверяет любым госинициативам. Способного аспиранта технического вуза, который сейчас решает, не уехать ли ему поработать за границей, явно не убедят остаться лозунги с телеэкрана. Фальшь официальной пропаганды так привычна, что в России люди ощущают ее даже в тех случаях, когда государство выступает с действительно нужными инициативами. Модернизация — это только во вторую очередь вопрос экономики и технологий. В первую очередь это вопрос мировоззрения и доверия граждан к государству. Доверия не государству самому по себе, а как проводнику определенных идей и ценностей. Об этом было упомянуто в статье нашего президента «Россия, вперед!»: «Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения человека от бедности, болезней, страха, несправедливости». Хотя в остальном описание модернизации носит чисто технологический характер, подобный смысловой разворот для всей страны кажется задачей посложнее любых нанотехнологий и космических программ. Проект модернизации в нынешней ситуации станет реальностью, только если он сможет предложить идеи, способные конкурировать с проектом потребления. Последний не стоит недооценивать. Потребление как мировоззрение является очень серьезным соперником для любых идеологических построений, поэтому оно с легкостью заполнило тот мировоззренческий вакуум, который возник после распада СССР. Эта система обладает целостностью, сравнимой с целостностью религиозного или философского учения. Она указывает человеку его цели (повышать уровень потребления и уровень жизни), объясняет, как этого достичь (экономически эффективная карьера), дает единую картину мира (все объясняется в терминах выгодности/невыгодности) и шанс на индивидуальное счастье (мы строим мир, где каждый вправе надеяться на успех). Аргументы такой системы просты и понятны всем.

Армию наших граждан, работающих на частные бизнес-структуры, мало волнуют некие общегосударственные технозадачи. Немалая часть талантливой по своей природе молодежи традиционно либо вообще дистанцируется от вопросов государственности и политики, либо глобально не доверяет любым госинициативам. Способного аспиранта технического вуза, который сейчас решает, не уехать ли ему поработать за границей, явно не убедят остаться лозунги с телеэкрана. Фальшь официальной пропаганды так привычна, что в России люди ощущают ее даже в тех случаях, когда государство выступает с действительно нужными инициативами. Модернизация — это только во вторую очередь вопрос экономики и технологий. В первую очередь это вопрос мировоззрения и доверия граждан к государству. Доверия не государству самому по себе, а как проводнику определенных идей и ценностей. Об этом было упомянуто в статье нашего президента «Россия, вперед!»: «Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения человека от бедности, болезней, страха, несправедливости». Хотя в остальном описание модернизации носит чисто технологический характер, подобный смысловой разворот для всей страны кажется задачей посложнее любых нанотехнологий и космических программ. Проект модернизации в нынешней ситуации станет реальностью, только если он сможет предложить идеи, способные конкурировать с проектом потребления. Последний не стоит недооценивать. Потребление как мировоззрение является очень серьезным соперником для любых идеологических построений, поэтому оно с легкостью заполнило тот мировоззренческий вакуум, который возник после распада СССР. Эта система обладает целостностью, сравнимой с целостностью религиозного или философского учения. Она указывает человеку его цели (повышать уровень потребления и уровень жизни), объясняет, как этого достичь (экономически эффективная карьера), дает единую картину мира (все объясняется в терминах выгодности/невыгодности) и шанс на индивидуальное счастье (мы строим мир, где каждый вправе надеяться на успех). Аргументы такой системы просты и понятны всем.

И чтобы граждане, принявшие эти правила игры, отказались от принципа «живи, чтобы зарабатывать» в пользу модернизационного «живи, чтобы создать новое будущее», им нужно предоставить очень и очень весомые доказательства того, что государство не занимается очередным красивым пиаром. Другими словами, чтобы в России модернизационное мышление стало по-настоящему массовым, государству нужно завоевать доверие граждан. Сейчас такого доверия «по умолчанию» нет. Но если экономические и законодательные инициативы, о которых говорится в посланиях и статьях руководства страны, начнут реализовываться, если будет дан «зеленый свет» отечественным инноваторам, если россияне не на словах, а на деле увидят борьбу с коррупцией, поддержку малого бизнеса, тогда в проект построения нового российского будущего удастся вовлечь куда больше людей, чем это возможно сейчас. А такая «смысловая мобилизация» сможет серьезно помочь и в решении конкретных кадровых и профессиональных задач.

Комментарии

да ладно уж чтото делать, хотя бы просто не мешали бы другим развиваться. уже толк был бы. так наоборот, могут задавить просто потому что при успехах частников плохо выглядят результаты госпрограмм.