Экономика

Сон золотой

Эскапизм как экономический драйвер

Считается, что кризис ударил в первую очередь по отраслям, связанным с необязательными тратами потребителей. В начале 2009 года сегмент развлечений, ресторанный бизнес, туризм и товары класса «люкс» выглядели главными жертвами рецессии: спад в этих сферах был весьма значителен.

Однако если рассматривать кризис не как форс-мажорную ситуацию, которая меняет имеющиеся тренды, а как отдельную экономическую реальность, то окажется, что и потребители не просто меняют свои докризисные стратегии. Они переходят в режим особого потребления, кризисного в первую очередь не в финансовом, а в психологическом смысле. И оно, как ни странно, вовсе не является разумным, здоровым и экономным. Напротив, чтобы снять стресс и сбежать от неприглядной реальности, многие потребители начинают экономить на самом необходимом, но не отказываются от товаров, которыми можно побаловать и отвлечь себя. В свою очередь, это помогает смотреть в будущее хотя бы с каким-то оптимизмом, а подобный оптимизм в нынешних условиях сам становится серьезным макроэкономическим параметром.

Однако если рассматривать кризис не как форс-мажорную ситуацию, которая меняет имеющиеся тренды, а как отдельную экономическую реальность, то окажется, что и потребители не просто меняют свои докризисные стратегии. Они переходят в режим особого потребления, кризисного в первую очередь не в финансовом, а в психологическом смысле. И оно, как ни странно, вовсе не является разумным, здоровым и экономным. Напротив, чтобы снять стресс и сбежать от неприглядной реальности, многие потребители начинают экономить на самом необходимом, но не отказываются от товаров, которыми можно побаловать и отвлечь себя. В свою очередь, это помогает смотреть в будущее хотя бы с каким-то оптимизмом, а подобный оптимизм в нынешних условиях сам становится серьезным макроэкономическим параметром.

КАПИТАЛОЕМКИЕ НАДЕЖДЫ

Не секрет, что товары и услуги сегодня часто потребляются вовсе не из прямой материальной необходимости, а исходя из представлений потребителей о том, что они должны покупать, чтобы соответствовать собственным (а на самом деле чаще всего навязанным извне) представлениям об успешности, благополучии, красоте. То есть в основе спроса лежит зыбкая область ожиданий, образов самоидентификации и медийных идеалов. Именно так работает механизм спроса в благополучной постиндустриальной экономике. Статистика за 2009 год показала, что верно и обратное — люди экономят не столько в зависимости от реальных проблем, связанных с кризисом, сколько в зависимости от своих ощущений и ожиданий. То есть получается, что человека могут уволить с работы, но он продолжит тратить деньги на шопинг и развлечения в прежних, а то и больших масштабах, потому что, по его ощущениям, кризис скоро кончится или шансы найти работу представляются высокими. У другого доход мог даже увеличиться, но он начинает экономить на волне пессимистических ожиданий. Так, по данным International Council of Shopping Centers (ICSC), за последний год сократили расходы на покупки три четверти американцев, но, как видно из результатов этого опроса (график 1), более половины сокративших расходы на покупки сделали это без реальной экономической причины, просто «на всякий случай». Причем только 40% от урезавших свои расходы собираются после выхода из рецессии вернуться к прежнему уровню потребления.

Ключевым фактором, влияющим на потребительское поведение, стали не реальные последствия кризиса, не социальный статус, возраст и пол, и даже не реальный уровень дохода, а личное восприятие своего финансового положения. В Штатах 35% опрошенных определило его как «хорошее» (в России, по данным ФОМ, 36%), 40% — приемлемое, 7% — «отличное» и только 18% считают, что дела идут плохо. А в отношении 2010 года ожидания вовсе не такие уж трагические как в США (график 2), так и в России: большая часть населения и там, и там ожидает от 2010 года улучшения своего финансового положения, и только около 10% ждут явного его ухудшения. По данным опроса ФОМ, проведенного в первой половине ноября 2009 года, 22% опрошенных россиян считают, что их материальное положение улучшится в ближайшие 12 месяцев. Для сравнения, в ноябре 2008 года таких респондентов было 18%. Пессимистов стало меньше — доля тех, кто ожидает ухудшения своего материального положения, с 22% в ноябре 2008 года уменьшилась до 12% в ноябре 2009 года.

Ключевым фактором, влияющим на потребительское поведение, стали не реальные последствия кризиса, не социальный статус, возраст и пол, и даже не реальный уровень дохода, а личное восприятие своего финансового положения. В Штатах 35% опрошенных определило его как «хорошее» (в России, по данным ФОМ, 36%), 40% — приемлемое, 7% — «отличное» и только 18% считают, что дела идут плохо. А в отношении 2010 года ожидания вовсе не такие уж трагические как в США (график 2), так и в России: большая часть населения и там, и там ожидает от 2010 года улучшения своего финансового положения, и только около 10% ждут явного его ухудшения. По данным опроса ФОМ, проведенного в первой половине ноября 2009 года, 22% опрошенных россиян считают, что их материальное положение улучшится в ближайшие 12 месяцев. Для сравнения, в ноябре 2008 года таких респондентов было 18%. Пессимистов стало меньше — доля тех, кто ожидает ухудшения своего материального положения, с 22% в ноябре 2008 года уменьшилась до 12% в ноябре 2009 года.

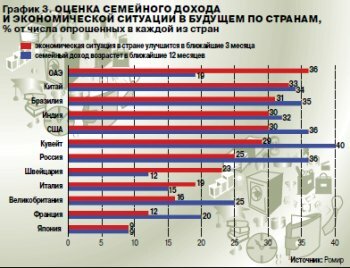

.jpg) По данным международного исследования «Всемирный барометр финансового кризиса», уровень личного оптимизма выше, чем у нас и у американцев, только в Кувейте, вместе с которым Россия и США составляют тройку лидеров в мире по посткризисным ожиданиям (график 3). Затем следуют другие страны БРИК, тогда как в Европе население настроено куда менее радужно. Вероятно, в России и США власти наиболее преуспели как в антикризисной пропаганде, так и во вливании в экономику госсредств, в то время как европейцы в полной мере уже сейчас испытывают последствия кризиса в виде массовых сокращений и банкротств. При этом что в США, что в России реальная экономическая ситуация поводов к оптимистическим ожиданиям населения как раз не дает. В частности, у нас, по данным Росстата, в ноябре 2009 года вновь начала расти просроченная задолженность по заработной плате, а прогноз Минэкономразвития на 2010 год предполагает снижение реальной заработной платы на 0,6%. Что касается ожиданий более глобального характера, касающихся не собственного положения, а оценок ситуации в стране и мире в целом, россияне не имеют четкого понимания, что же происходит (графики 4 и 5) — большинство считает, что ситуация не меняется, а развития или, наоборот, окончания кризиса ждут примерно равное число граждан с небольшим перевесом оптимистов.

По данным международного исследования «Всемирный барометр финансового кризиса», уровень личного оптимизма выше, чем у нас и у американцев, только в Кувейте, вместе с которым Россия и США составляют тройку лидеров в мире по посткризисным ожиданиям (график 3). Затем следуют другие страны БРИК, тогда как в Европе население настроено куда менее радужно. Вероятно, в России и США власти наиболее преуспели как в антикризисной пропаганде, так и во вливании в экономику госсредств, в то время как европейцы в полной мере уже сейчас испытывают последствия кризиса в виде массовых сокращений и банкротств. При этом что в США, что в России реальная экономическая ситуация поводов к оптимистическим ожиданиям населения как раз не дает. В частности, у нас, по данным Росстата, в ноябре 2009 года вновь начала расти просроченная задолженность по заработной плате, а прогноз Минэкономразвития на 2010 год предполагает снижение реальной заработной платы на 0,6%. Что касается ожиданий более глобального характера, касающихся не собственного положения, а оценок ситуации в стране и мире в целом, россияне не имеют четкого понимания, что же происходит (графики 4 и 5) — большинство считает, что ситуация не меняется, а развития или, наоборот, окончания кризиса ждут примерно равное число граждан с небольшим перевесом оптимистов.

Все эти данные показывают: налицо ситуация, где надежды, имею щие чисто психологическую природу, становятся реальным экономическим двигателем (хотя бы временным). Те, кто смотрит в будущее уверенно, продолжают покупать. Но даже те, кто надеется на лучшее, изменили стратегии потребления — кризис заставляет нервничать даже закоренелых оптимистов. Чтобы не поддаваться панике, люди ходят в кино, едят сладости, пьют алкоголь, играют в азартные игры, покупают дорогие духи и косметику и едут в экзотические путешествия.

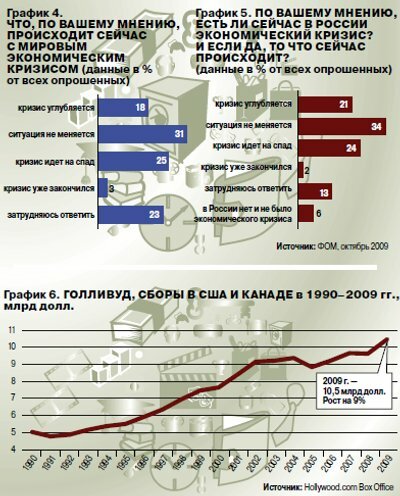

ОТ КРИЗИСА — В КИНОЗАЛ

Для киноиндустрии кризис стал настоящим подарком — голливудская касса за 2009 год бьет все рекорды и составит предположительно только в США и Канаде 10,5 млрд долларов, превысив показатель 2008 года — 9,6 млрд долларов — на 9%, причем в отличие от прошлых периодов этот рост связан не с повышением стоимости билетов, а с ростом числа зрителей (график 6). Интересно, что аналогичный резкий рост числа проданных билетов наблюдался за последнее двадцатилетие только один раз — в 2002 году, сразу после терактов 11 сентября. Не хуже идут дела и в других регионах: так, по данным The Economist, доходы от кинопроката в Азии даже при развитии кризиса в ближайшей перспективе будут возрастать ежегодно на 8,5% и к 2012 году достигнут 10,4 млрд долларов. Кинорынки росли в этом году и в Великобритании, Японии, Германии, Мексике, Бразилии, Австралии.

Еще недавно говорилось о том, что возможность купить DVD или прямо на свой компьютер скачать кино из Интернета приведет к упадку традиционного кинопроката в кинотеатрах. Однако нынешняя депрессия повторяет опыт своей Великой предшественницы — чем хуже идут дела, тем чаще люди ходят в кино. Это происходило и во время других кризисов: число кинозрителей возрастало, например, во время нефтяного кризиса 70-х и краха доткомов* в начале 2000-х. Президент Ассоциации игровых фильмов США Дэн Гликман еще в 2008 году откровенно заявлял: «Когда вся экономика страдает, мы, наоборот, в плюсе. Кино оказывает терапевтическое влияние и стоит гораздо дешевле, нежели услуги психиатра». Понятно, что терапевтическое влияние вряд ли окажут социальные драмы или явно не отличающееся оптимизмом интеллектуальное кино. Во времена Великой депрессии американцы с удовольствием ходили в кино, например, на комедии и фильмы про монстров. А потому и сейчас можно ожидать расцвета фантастических блокбастеров, исторического фэнтези и веселых мультфильмов: чем более далек сю жет от реальности, тем лучше. Можно предположить, что расцвет ждет и такие технологии, как 3D или IMAX, ведь такие иллюзии еще ярче. По соотношению цена/результат никакой поход в ресторан, турпоездка или шопинг не сравнятся с парой часов перемещения в волшебную кинореальность. По данным опроса американской компании OTX, сегодня потребители ставят кино на первое место по такому показателю, как «развлекательноемкость доллара», тогда как еще год назад оно находилось на пятом месте, отставая от походов в ресторан, просмотра дома фильмов на DVD или любимых телепередач и интернетсерфинга.

Эскапизм является фактором и для книгоиздательской отрасли. Бурный рост отмечен у издательств, специализирующихся на выпуске любовных романов с хеппи-эндом. Когда вокруг все плохо, хочется хотя бы в книгах почитать о тех, у кого все хорошо, жизнь — красивая, а любовь — счастливая.

ИГРЫ РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ

По реальным игорным заведениям и казино кризис ударил весьма ощутимо, а вот «электронные» казино и лотереи в Интернете, напротив, показывают рост объемов. По мнению экспертов Ernst & Young, авторов исследования «2009 Global Gaming Bulletin», такой онлайновый игорный бизнес дает людям эскапистские возможности в трудные времена, а потому его потенциальная аудитория — фактически все интернет-пользователи. Это недорогое развлечение как раз для кризиса.

Не хуже обстоят дела и у производителей компьютерных игр — во время кризисов люди больше играют за компьютером. Так, южнокорейская индустрия видеоигр превратилась в высокодоходную сферу и превратила страну в одного из лидеров азиатской игровой индустрии именно во время азиатского финансового кризиса в конце 90-х. По словам Джереми Льюиса, CEO компании Big Fish Games из Сиэтла, кризис только улучшит показатели игровой индустрии: «Наши покупатели, к сожалению, сейчас теряют работу и пытаются найти новую. Наши игры становятся для них способом развлечься, расслабиться и «отсрочить» очередную порцию реальных проблем». В онлайновые виртуальные миры с полным «эффектом погружения» люди могут сбежать от повседневных неприятностей. Что способно поддержать на плаву саму игровую индустрию. В сфере спортивных развлечений кризис также сказывается избирательно. Пострадали производители товаров и услуг для дорогостоящих видов спорта, таких как гольф, горные лыжи или яхтинг. Однако люди не отказываются от активного отдыха, они просто ищут другие его формы, сделали вывод эксперты компании Hanson Dodge Creative. В своем исследовании «Преодолеть Великую депрессию: активный стиль жизни готов побеждать» они утверждают, что во времена экономических спадов люди более склонны к простым формам физической и спортивной активности — пешим прогулкам, велосипедному спорту, походам. В то время как сегмент игры в гольф упал до уровня 1995 года, продажи велосипедов, например, от кризиса не пострадали. Также эксперты приводят данные о том, что состояние здоровья людей парадоксальным образом улучшается в периоды рецессий, хотя их доходы падают, так как у них появляется время на отдых и физическую активность.

Не хуже обстоят дела и у производителей компьютерных игр — во время кризисов люди больше играют за компьютером. Так, южнокорейская индустрия видеоигр превратилась в высокодоходную сферу и превратила страну в одного из лидеров азиатской игровой индустрии именно во время азиатского финансового кризиса в конце 90-х. По словам Джереми Льюиса, CEO компании Big Fish Games из Сиэтла, кризис только улучшит показатели игровой индустрии: «Наши покупатели, к сожалению, сейчас теряют работу и пытаются найти новую. Наши игры становятся для них способом развлечься, расслабиться и «отсрочить» очередную порцию реальных проблем». В онлайновые виртуальные миры с полным «эффектом погружения» люди могут сбежать от повседневных неприятностей. Что способно поддержать на плаву саму игровую индустрию. В сфере спортивных развлечений кризис также сказывается избирательно. Пострадали производители товаров и услуг для дорогостоящих видов спорта, таких как гольф, горные лыжи или яхтинг. Однако люди не отказываются от активного отдыха, они просто ищут другие его формы, сделали вывод эксперты компании Hanson Dodge Creative. В своем исследовании «Преодолеть Великую депрессию: активный стиль жизни готов побеждать» они утверждают, что во времена экономических спадов люди более склонны к простым формам физической и спортивной активности — пешим прогулкам, велосипедному спорту, походам. В то время как сегмент игры в гольф упал до уровня 1995 года, продажи велосипедов, например, от кризиса не пострадали. Также эксперты приводят данные о том, что состояние здоровья людей парадоксальным образом улучшается в периоды рецессий, хотя их доходы падают, так как у них появляется время на отдых и физическую активность.

В туристической области также отмечен интересный тренд — продажи обычного «буржуазного» отдыха и путешествий снизились, но в 2009 году в западных странах был отмечен всплеск интереса к экзотическим путешествиямприключениям, таким как африканские сафари, экскурсии в пустыни Марокко или велотуры по Вьетнаму. Новые впечатления могут стать лекарством от стресса и вдохновением для нестандартных решений по возвращении.

ШОПИНГ КАК ЗАЩИТА

ШОПИНГ КАК ЗАЩИТА

Накануне Рождества и Нового года эксперты ожидают, что масштабы новогоднего шопинга превысят прошлогодние показатели. Несмотря на кризис, потребители в целом настроены оптимистично, и это отразится на величине их праздничных трат. Обозреватель Guardian замечает, что, несмотря на 1,6 млн потерявших работу британцев и отнюдь не радужные показатели экономики Великобритании, в некоторых торговых центрах есть и очереди, и даже ограничения на вход в магазин, чтоб избежать там давки, хотя товаром является далеко не самый жизненно необходимый — например, дизайнерская обувь. В США рост праздничных покупок по сравнению с 2008 годом ожидается в размере 16%, при этом эксперты Deloitte отметили интересную тенденцию: хотя традиционны для данного периода траты на подарки своим близким и друзьям, в этом сезоне американцы потратили значительно больше денег, чем в прошлом году, на подарки самим себе — развлечения вне дома, одежду, мебель и предметы интерьера.

Те, кто не может позволить себе дорогих покупок, не отказываются от консьюмеристских радостей — просто переходят на более дешевые варианты. А для того чтобы «побаловать» себя, нужно немного: согласно данным Information Resources, в США за прошедший год на 10% выросли продажи чипсов, печенья, шоколадных батончиков и прочего «джанк-фуда», на 5,4% — пончиков и кондитерской выпечки, на 5,6% — пива. Пончик или бутылка пива становятся своеобразным, пусть и скромным, заявлением: кризис, мы тебя не боимся.

Еще во времена Великой депрессии был отмечен интересный феномен: женщины начинают больше пользоваться косметикой и парфюмерией, чтобы более уверенно себя чувствовать. С 1929 до 1933 года промышленное производство США сократилось вдвое, а продажи косметики только увеличивались. Это явление было названо «эффектом губной помады» — если женщина не может позволить себе купить новое платье или сумку, то она заходит в магазин и покупает новую губную помаду или еще какие-то косметические товары, расходы на которые не так велики. «Эффект губной помады» — явление интернациональное. Так, эксперты Mintel проанализировали ситуацию в Великобритании и пришли к выводу, что по отношению к началу 2009 года косметический рынок вырос на 7,4%, а вместо того, чтобы логично перейти на более дешевые бренды, британки, наоборот, больше покупают люксовой косметики. В России происходит то же самое — хотя кризис и ударил по косметическому рынку, очевидно, что российские женщины скорее откажут себе в каких-то продуктах питания, чем в приобретении средств по уходу за внешностью.

Надо отметить, что даже без всяких кризисов у шопинга, особенно у необязательных покупок, есть особый аспект. Хотя на первый взгляд потребители стремятся получить приятные ощущения от обладания яркими и красивыми товарами, как отмечают психологи и социологи, это также дает им чувство уверенности и безопасности. «Они надеются получить уверенность, надежность и доверие; и поразительные достоинства приобретаемых ими объектов состоят в том, что последние обещают определенность», — писал Зигмунд Бауман в 2000 году. Сегодня, во время экономического кризиса, такая потребность становится еще сильнее.

РЕЖЬ ПОСЛЕДНИЙ ОГУРЕЦ

РЕЖЬ ПОСЛЕДНИЙ ОГУРЕЦ

В отличие от американцев и европейцев многие россияне отчетливо помнят времена тотального дефицита и скудную продуктовую корзину времен перестройки, но как раз в России менее всего приходится ожидать от потребителей рациональной экономии. Наша страна традиционно известна повышенными тратами на дорогостоящие товары по отношению к доходам — и это далеко не современное веяние. Модные сапоги по цене, равной всей зарплате, покупались и в советское время. Сейчас к этому добавилась еще и возможность «уйти в минус» с помощью кредита. Отечественный потребитель скорее будет экономить на продуктах питания, чем откажется от покупки косметики и парфюмерии, любимой обуви или алкоголя. Возможно, отчетливое понимание этого и позволяет соответствующим магазинам не делать столь радикальных скидок и распродаж, как в Европе. «Все равно купят» — это уже не экономическая логика, это интуитивное понимание национального колорита. К тому же в силу свойственного россиянам фатализма реакцией на кризис у части людей становятся бравада или демонстративный отказ от стратегий экономии. Такие люди из принципа продолжат развлекаться и покупать дорогостоящие товары до последнего — пока действительно не исчерпаются все финансовые ресурсы. В сущности, это разновидность психологической защиты — раз я трачу, как и раньше, значит, никакого кризиса и нет. Кроме того, у нас популярен и экзистенциальный аргумент «Живем один раз», против которого действительно нечего возразить. Под этим лозунгом совершается масса тех самых алогичных дорогостоящих покупок. Кризис вряд ли изменит склонность россиян к «премиумизации» — склонности к приобретению дорогостоящих потребительских товаров. Пока кризис радикально не отразится на бюджете большинства россиян, потребление будет продолжать оставаться для них личным антикризисным драйвером. Особенно с учетом того, что каких-то альтернативных сфер приложения своих ресурсов, кроме собственного и семейного благосостояния, пока не наблюдается.

Хотя положительным итогом кризиса могло бы стать более разумное и умеренное потребление, сам по себе он стимулирует отнюдь не порывы производить и экономно потреблять общественно полезные предметы. Напротив, как «мать родна» рецессия действует для товаров-индульгенций, товаровиллюзий и в целом всего, что способствует потребительскому эскапизму. Эскапизм выступает сейчас экономическим драйвером всех отраслей, связанных с такими товарами и услугами.

В экономике уже давно считается весьма важным так называемый feel good factor — фактор «хорошего самочувствия» потребителей. Причем он может совершенно не совпадать с их финансовой реальностью. Сейчас потребительские ожидания достаточно позитивны, но их основание — самоощущение потребителей — вряд ли можно назвать прочным, ведь это не ожидание реальной смены экономической системы. За эскапистским потреблением кроется обыкновенное желание, чтобы хорошие времена вернулись.

Комментарии