Главная тема

Ненайденные императивы региональной политики

Успешная экономика — залог социального благополучия и политической стабильности в регионах

19 января президент РФ подписал Указ о создании Северо-Кавказского федерального округа в РФ (СКФО) с центром в Пятигорске. На должность вице-премьера и полпреда президента в новом федеральном территориальном образовании Дмитрий Медведев назначил Александра Хлопонина. 22 января Госдума приняла сразу в трех чтениях президентские поправки в законы о правительстве и госслужбе, позволяющие Хлопонину исполнять одновременно обязанности вице-премьера и полпреда. А накануне председатель Думы Борис Грызлов выступил с сенсационной инициативой, предложив ликвидировать дотационные регионы как административные образования, объединив их с регионами-«донорами».

ПРОБЛЕМЫ КАВКАЗА

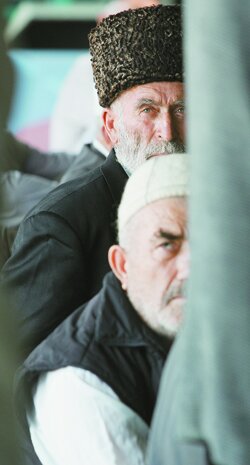

Северный Кавказ — регион хронических экономических проблем. Большинство бюджетов республик, входивших до последнего времени в Южный федеральный округ, были не просто дотационными. Федеральные отчисления достигают здесь 70—90% доходов бюджета (например, в прошлом году центр дотировал до 80% бюджета Дагестана и почти 90% бюджета Ингушетии). Общий объем федеральных трансфертов регионам Северного Кавказа в прошлом году составил 177 млрд рублей. Но экономическая ситуация в регионе кардинальных изменений не претерпела. По данным Росстата на апрель 2009 года, в Дагестане было зарегистрировано 50 тыс. безработных, в Ингушетии — 37,8 тыс., в Кабардино-Балкарии — 27,8 тыс., в Северной Осетии 15,6 тыс. и в Чечне — 306,9 тыс. человек. Уровень безработицы в ЮФО оказался самым высоким в стране. По данным, которые премьер-министр Владимир Путин привел на совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа, состоявшемся 23 января, в Ингушетии сегодня не имеет работы более 50% трудоспособного населения, в Чечне — 30%, в Кабардино-Балкарии — 20%.

Северный Кавказ — регион хронических экономических проблем. Большинство бюджетов республик, входивших до последнего времени в Южный федеральный округ, были не просто дотационными. Федеральные отчисления достигают здесь 70—90% доходов бюджета (например, в прошлом году центр дотировал до 80% бюджета Дагестана и почти 90% бюджета Ингушетии). Общий объем федеральных трансфертов регионам Северного Кавказа в прошлом году составил 177 млрд рублей. Но экономическая ситуация в регионе кардинальных изменений не претерпела. По данным Росстата на апрель 2009 года, в Дагестане было зарегистрировано 50 тыс. безработных, в Ингушетии — 37,8 тыс., в Кабардино-Балкарии — 27,8 тыс., в Северной Осетии 15,6 тыс. и в Чечне — 306,9 тыс. человек. Уровень безработицы в ЮФО оказался самым высоким в стране. По данным, которые премьер-министр Владимир Путин привел на совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа, состоявшемся 23 января, в Ингушетии сегодня не имеет работы более 50% трудоспособного населения, в Чечне — 30%, в Кабардино-Балкарии — 20%.

При этом планы по оздоровлению экономической ситуации в регионе были грандиозные. В одной только Ингушетии планировалось построить 72 завода и 3,5 млн квадратных метров жилья. Комиссия Государственной думы по проблемам Северного Кавказа подготовила более 70 законопроектных предложений, затрагивающих социально-экономическую и организационную сферу региона. Но планы во многом так и остались планами.

Еще 14 июля 2005 года на заседании круглого стола, посвященного проблемам устойчивого развития России, академик Михаил Залиханов выражал беспокойство отсутствием стратегии устойчивого развития с учетом национальных приоритетов в условиях глобализации. В качестве примера он тогда отметил, что, хотя «финансовая помощь из центра Северному Кавказу в целом увеличилась за четыре года в 3,5 раза, доходы жителей по-прежнему в полтора раза ниже среднероссийских, рабочих мест становится все меньше». Тогда же было предложено снять административные барьеры и создать в регионе единое экономическое пространство.

Однако и этого не произошло. Были приняты отдельные республиканские программы социально-экономического развития, но, по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в СФ от Народного собрания Ингушетии Василия Лихачева, «в последнее время мы не видели сплочения между кавказскими республиками. Они все действовали врозь».

Велика в этом многострадальном регионе и доля криминала. По данным заместителя генерального прокурора РФ в ЮФО Ивана Сыдорука, обнародованным летом минувшего года, размеры теневого бизнеса на территории округа составляют до 60% от общего объема производства, а значительная часть доходов направляется на организованную преступность.

В своем послании Федеральному собранию 12 ноября минувшего года, президент дал происходящему соответствующую оценку: «Очевидно, что истоки многих проблем прежде всего в экономической отсталости и отсутствии у большинства живущих в этом регионе людей нормальных жизненных перспектив. Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспрецедентен. Поэтому решению социально-экономических проблем граждан мы будем уделять первоочередное внимание. …Объемы выделяемых для всего Северного Кавказа средств значительные. Однако эффективность их расходования оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти открыто разворовывается чиновниками. И это в то время, когда безработица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кавказе чрезвычайных масштабов».

В качестве основных мер по преодолению сложившейся ситуации президент назвал формирование пакета инвестиционных проектов, которым будет оказана адресная поддержка со стороны государства (пакет в течение полугода должно сформировать правительство), создание необходимых условий для развития частной экономической инициативы и предпринимательства, активизацию инвестиционной деятельности. Глава государства особо подчеркнул, что одним из залогов успешного решения поставленных задач будет назначение должностного лица, лично ответственного за положение дел в этом регионе и обладающего достаточными полномочиями для эффективной работы на данном направлении.

О том, что ключом к решению проблем Северного Кавказа является экономика, Дмитрий Медведев говорил и 24 декабря во время подведения итогов 2009 года в прямом эфире федеральных телеканалов. При этом он еще раз подтвердил намерение назначить «главного по Кавказу».

ЭКОНОМИСТ, А НЕ ПОЛИТИК

И вот назревшие преобразования начали претворяться в жизнь. В январе 2010 года на карте России появился новый субъект. В Северо-Кавказский федеральный округ теперь входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край с центром федерального округа в Пятигорске. В Южном федеральном округе остались Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея и Калмыкия.

И вот назревшие преобразования начали претворяться в жизнь. В январе 2010 года на карте России появился новый субъект. В Северо-Кавказский федеральный округ теперь входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край с центром федерального округа в Пятигорске. В Южном федеральном округе остались Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея и Калмыкия.

Возможности назначенному на должность руководителя нового региона Александру Хлопонину при этом предоставлены уникальные. Помимо поста полномочного представителя президента в федеральном округе он получил также должность вице-премьера правительства РФ. То есть будет подчиняться и президенту, и премьеру, но при этом получит куда более мощные рычаги управления, чем обычные полпреды.

Хлопонин — кандидат экономических наук. Ему 44 года. Он, несомненно, умеет обращаться с деньгами (окончил факультет международной экономики Московского финансового института), опытный управленец и бизнесмен, умелый администратор, умеющий слушать, убеждать, доказывать и договариваться. Выделяется талант Александра Хлопонина как антикризисного менеджера — он отлично умеет решать острые и неотложные вопросы. Придя в качестве генерального директора на «Норильский никель» (на комбинате тогда были миллиардные долги по зарплате, безработица, люди бастовали), он сумел вывести предприятие в разряд ведущих. Став губернатором Красноярского края, который до этого момента был убыточным и весьма криминализированным, Хлопонин за несколько лет превратил его в образец экономического развития, сделав так, чтобы и бизнесу было выгодно работать в регионе, и местный бюджет пополнялся налогами гораздо эффективнее. В период его губернаторства приток инвестиций в регион достиг одного из самых высоких уровней среди федеральных субъектов России, местный бюджет продемонстрировал впечатляющий рост, а инфляция в крае стала меньше общероссийской.

О том, что экономическое развитие нового субъекта федерации является первоочередной задачей для Хлопонина, Дмитрий Медведев заявил при его назначении и на новую должность. На совещании по проблемам региона 23 января премьер-министр Владимир Путин поручил своему новому заму и полпреду, а также правительству и регионам создать комплексную стратегию развития СКФО. «Должна быть разработана комплексная стратегия развития по федеральному округу в целом, а на ее основе — четкие планы по каждому региону: как, что, в какие сроки и за счет каких ресурсов необходимо решать те или иные проблемы», — сказал он.

Глава правительства также отметил необходимость создания специальных региональных индустриальных парков в каждом субъекте Северного Кавказа и указал на то, что федеральные ведомства и монополии должны предложить собственные инвестиционные программы. При этом премьер особо подчеркнул, что парки и особые зоны «должны строиться на основе понятных и прозрачных принципов, чтобы исключить возможности для злоупотреблений и не повторить ошибок прошлого».

В своих первых заявлениях глава новоявленного субъекта Федерации был весьма оптимистичен. Он, в частности, выразил уверенность в том, что проблем с привлечением инвестиций в регионы Северного Кавказа не будет.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

Территориальное разграничение и в особенности новое назначение руководители республик, вошедших в СКФО, во всяком случае публично, восприняли позитивно. Положительную оценку происшедшему дает и большинство экспертного сообщества. Вот что сказал в интервью «Однако» ученый секретарь Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н. Дмитрий Кувалин: «Определенная логика в том, что ЮФО поделили пополам, есть. Специалисты в области региональной экономики уже давно говорили, что в округе есть две принципиально различающиеся по уровню развития группы регионов. Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская область, в значительной степени Астраханская область — это регионы очень прилично развитые с экономической точки зрения и продолжающие достаточно динамично развиваться. И есть национальные республики Северного Кавказа, где уровень экономического и социального развития гораздо ниже, где значительно больше проблем. В частности, они гораздо более дотационные. Объединять столь разнородные регионы в рамках одного округа было трудновато. Сейчас это фактическое разделение закрепили и формально, а Ставрополь присоединили к северокавказским республикам, видимо, потому, что нужна была относительно нейтральная ко всем им столица. Что касается нового руководителя округа, то он зарекомендовал себя как достаточно успешный бизнесмен и глава крупного российского региона, обеспечив ему приличную динамику. Учитывая неплохие административные способности нового руководителя территории и отсутствие у него каких-то устоявшихся связей в регионе, можно предполагать, что ему что-то удастся сделать».

Территориальное разграничение и в особенности новое назначение руководители республик, вошедших в СКФО, во всяком случае публично, восприняли позитивно. Положительную оценку происшедшему дает и большинство экспертного сообщества. Вот что сказал в интервью «Однако» ученый секретарь Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н. Дмитрий Кувалин: «Определенная логика в том, что ЮФО поделили пополам, есть. Специалисты в области региональной экономики уже давно говорили, что в округе есть две принципиально различающиеся по уровню развития группы регионов. Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская область, в значительной степени Астраханская область — это регионы очень прилично развитые с экономической точки зрения и продолжающие достаточно динамично развиваться. И есть национальные республики Северного Кавказа, где уровень экономического и социального развития гораздо ниже, где значительно больше проблем. В частности, они гораздо более дотационные. Объединять столь разнородные регионы в рамках одного округа было трудновато. Сейчас это фактическое разделение закрепили и формально, а Ставрополь присоединили к северокавказским республикам, видимо, потому, что нужна была относительно нейтральная ко всем им столица. Что касается нового руководителя округа, то он зарекомендовал себя как достаточно успешный бизнесмен и глава крупного российского региона, обеспечив ему приличную динамику. Учитывая неплохие административные способности нового руководителя территории и отсутствие у него каких-то устоявшихся связей в регионе, можно предполагать, что ему что-то удастся сделать».

А вот что думает об экономической ситуации, экономическом потенциале и инвестиционной привлекательности Чечни и других северокавказских республик России главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин: «Позитивными факторами, с точки зрения имеющегося потенциала развития северокавказских республик, на мой взгляд, являются высокая доля в их ВРП сельского хозяйства (17% против 6% в среднем по РФ), инфраструктуры и транспорта (13% против 11% в среднем по РФ). Существует также потенциал развития регионального сегмента добычи и переработки полезных ископаемых, доля которого в ВРП этого региона на уровне 2% не соответствует потенциальным возможностям экономики Северного Кавказа. Очевидно, что наличие значительной и сравнительно дешевой рабочей силы в этом регионе также является его экономическим, инвестиционным преимуществом. Особенно это интересно для развития трудоемкой сферы услуг, в частности, туризма. Риски при этом очевидны. Они связаны прежде всего со сложной политико-социальной обстановкой в северокавказских республиках. На мой взгляд, усиление подобных негативных факторов в последние два десятилетия было прямым следствием периода «дешевых» денег, сопровождавшегося ослаблением позиций государства в экономике и социальной сфере. Возможно, под влиянием уроков кризиса ситуация в этой сфере начнет постепенно меняться».

НО ЕСТЬ И СОМНЕНИЯ

Неоднозначное отношение к созданию Северо-Кавказского федерального округа выразила общественность Калмыкии, высказав опасения, что оставшиеся в Южном федеральном округе национальные республики могут быть в дальнейшем присоединены к более благополучным соседним регионам.

Неоднозначное отношение к созданию Северо-Кавказского федерального округа выразила общественность Калмыкии, высказав опасения, что оставшиеся в Южном федеральном округе национальные республики могут быть в дальнейшем присоединены к более благополучным соседним регионам.

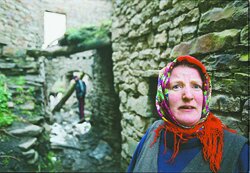

Большие сомнения в позитивных результатах произошедших событий выразила и профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич: «Никаких социальных и экономических выгод тут нет и быть не может. Высокодотационные экономики, в которых федеральные трансферты достигают 70—90% доходов бюджета, а легальные доходы населения составляют не более трети-четверти всех его доходов, не могут давать эффект синергии. Объединение их в федеральный округ скорее умножит существующие проблемы. В большинстве республик Северного Кавказа переизбыток трудовых ресурсов, огромный земельный дефицит при неурегулированных отношениях собственности на землю, и к тому же продолжается демографический рост. Особенно в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Из них вот уже 20 лет идет активное переселение в Ставропольский край, что приводит к вытеснению славян из приграничных районов. Исследования моих коллег — географов и социологов — показали: когда в селе число кавказцев с их огромными подсобными хозяйствами превышало треть всех жителей, начинался отъезд аграрного славянского населения. Дело даже не в межнациональных противоречиях — это выдавливание экономического характера. Присоединение Ставрополья как интегрирующего центра к кавказским республикам только ускорит этот процесс. Что ни к чему хорошему, разумеется, не приведет».

Несмотря на умеренную, а порой и весьма радикальную критику, эксперты все же признают, что если не делать ничего, то ситуация в регионе лучше не станет.

У СОСЕДЕЙ ТОЖЕ НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Решения экономических проблем требуют и другие регионы. Кризис стал своего рода индикатором, лакмусовой бумажкой, продемонстрировавшей болевые точки региональных экономик.

«Восстановление мировой экономики базируется на увеличении запасов сырья, в том числе государственными фондами, и на государственных инвестициях, — говорит Александр Осин. — В то же время частный инвестиционный спрос остается слабым из-за существенной «закредитованности» ряда экономических отраслей. В подобной ситуации в числе отстающих с точки зрения динамики основных макроэкономических индикаторов оказались российские регионы со сравнительно высокой долей в ВРП обрабатывающих отраслей промышленности, развитым строительным и девелоперским сегментом. Наибольший спад в промышленности и соответственно в экономике в целом по итогам января — ноября 2009 года, согласно данным Росстата, продемонстрировали Калужская, Брянская, Нижегородская, Самарская, Курганская и Свердловская области. Существенный спад в производственном секторе также был зафиксирован в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Однако в этом случае на динамике указанного показателя в большей мере сказалось сокращение государственной поддержки и общий спад инвестиционной активности, который вследствие экономико-географических особенностей указанных регионов отразился на динамике их макроэкономических показателей сравнительно сильно».

В качестве одной из наиболее острых проблем региональных экономик главный экономист УК «Финам Менеджмент» считает неэластичный и негармоничный характер инвестиционных вложений в экономику РФ. Наибольшей привлекательностью в период кредитного бума последнего десятилетия здесь обладали финансовый, девелоперский, розничный сектор и достаточно узкий ряд отраслей промышленности.

«Государству с помощью налоговой и бюджетной политики, мер административного контроля и планирования необходимо поддерживать возможное в результате кредитного кризиса перемещение финансовых средств инвесторов в сектор прямых долгосрочных вложений», — делает вывод эксперт.

«Основные проблемы управления регионами сейчас являются следствием длительного инвестиционного застоя и связаны как с недостаточным опытом регионального руководства в сфере реализации долгосрочных программ развития, так и с высокой коррупцией и бюрократизацией. По-видимому, федеральные структуры должны продолжить наметившийся курс на увеличение полномочий и финансовых возможностей региональных администраций, поскольку такая практика позволяет избежать неэффективной практики планирования «до последнего гвоздя». Однако и качество федерального контроля за деятельностью региональных администраций должно в ближайшие годы получить соответствующее усиление», — говорит Александр Осин.

Проблемные и кризисные явления в экономике российских регионов оценил и Совет по изучению производительных сил. По его мнению, специализация и отраслевая ориентация ряда регионов главным образом на внешний рынок стала негативным фактором, а спад производства оказался здесь наиболее существенным. Неустойчивой к удару кризиса оказалась промышленность крупнейших агломераций. Спад промышленного производства в Москве за 11 месяцев, с сентября 2008 года по август 2009 года, составил 22,2%, в Московской области — 12,6%, Санкт-Петербурге — 16,2%.

«Анализ пространственного разреза среднесрочного прогноза развития РФ на период до 2012 года, разработанного МЭР, показывает, что ни один из федеральных округов не достигает к 2012 году даже параметров инерционного варианта, предусмотренного КДР. Наиболее далеко от прогнозируемых параметров роста оказались Приволжский и Северо-Западный округа. Еще хуже оказывается ситуация в инвестиционной сфере», — делает вывод заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Надежда Михеева.

Более устойчивыми, по мнению Натальи Зубаревич, оказались развитые полифункциональные регионы (Белгородская, Мурманская, Оренбургская, Иркутская, Самарская области, республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский край). Кризис, считает эксперт, дает им шанс на укрепление своих позиций в экономике страны.

А ВЗЯТЬ ВСЕ ДА И ПЕРЕДЕЛИТЬ?

Анализ пространственного аспекта экономического кризиса показывает крайнюю неравномерность его распространения по территории страны, а значит, и крайнюю неравномерность развития и экономического потенциала российских регионов. В рамках некогда единой страны с централизованной экономикой и могучим Госпланом регионы имели свою основную специализацию — «всесоюзная кузница», «всесоюзная житница», «всесоюзная здравница» и так далее. С крушением системы и шоковым броском регионов в объятия рынка они, как и моногорода, оказались невольными заложниками того, для чего строились и создавались. Чей-то ресурсный, территориальный и экономический потенциал оказался в той или иной мере востребован рынком, а чей-то нет. Регионы, как целый ряд отраслей экономики, разделились на «доноров» и «дотационщиков». Ни государственные структуры, ни местные органы власти, ни бизнес за прошедшие годы общей ситуации практически не изменили. Напротив, многие некогда успешные предприятия (например, той же пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, станко- и приборостроения и др.), вдруг ставшие банкротами или оказавшиеся в непростой экономической ситуации, технически и технологически не перевооружались, не перепрофилировались, а просто закрывались, продавались конкурентам и уничтожались, сносились, а на их месте строились офисные и торговые центры. В итоге по этим и другим причинам (в частности, в 90-е годы налоговые поступления региональных бюджетов делились между субъектами и центром поровну, а сейчас в Москву идет две трети доходов) региональная экономическая конфигурация с «донорами» и «дотационщиками» законсервировалась, а в целом ряде случаев продолжала усугубляться. Кризис же показал, что именно многопрофильные региональные экономики могут гибко реагировать на изменение рыночной ситуации, оперативно и с минимальными потерями переориентировать спросовые и ресурсные потоки. Регионы, агломерации и моногорода, заточенные под что-то одно (за исключением, пожалуй, энергодобывающих), да еще и с ориентацией на экспорт, при отсутствии госпланирования, общенационального госзаказа и ресурсного распределения оказались уязвимыми к кардинальным изменениям рыночной ситуации.

Анализ пространственного аспекта экономического кризиса показывает крайнюю неравномерность его распространения по территории страны, а значит, и крайнюю неравномерность развития и экономического потенциала российских регионов. В рамках некогда единой страны с централизованной экономикой и могучим Госпланом регионы имели свою основную специализацию — «всесоюзная кузница», «всесоюзная житница», «всесоюзная здравница» и так далее. С крушением системы и шоковым броском регионов в объятия рынка они, как и моногорода, оказались невольными заложниками того, для чего строились и создавались. Чей-то ресурсный, территориальный и экономический потенциал оказался в той или иной мере востребован рынком, а чей-то нет. Регионы, как целый ряд отраслей экономики, разделились на «доноров» и «дотационщиков». Ни государственные структуры, ни местные органы власти, ни бизнес за прошедшие годы общей ситуации практически не изменили. Напротив, многие некогда успешные предприятия (например, той же пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, станко- и приборостроения и др.), вдруг ставшие банкротами или оказавшиеся в непростой экономической ситуации, технически и технологически не перевооружались, не перепрофилировались, а просто закрывались, продавались конкурентам и уничтожались, сносились, а на их месте строились офисные и торговые центры. В итоге по этим и другим причинам (в частности, в 90-е годы налоговые поступления региональных бюджетов делились между субъектами и центром поровну, а сейчас в Москву идет две трети доходов) региональная экономическая конфигурация с «донорами» и «дотационщиками» законсервировалась, а в целом ряде случаев продолжала усугубляться. Кризис же показал, что именно многопрофильные региональные экономики могут гибко реагировать на изменение рыночной ситуации, оперативно и с минимальными потерями переориентировать спросовые и ресурсные потоки. Регионы, агломерации и моногорода, заточенные под что-то одно (за исключением, пожалуй, энергодобывающих), да еще и с ориентацией на экспорт, при отсутствии госпланирования, общенационального госзаказа и ресурсного распределения оказались уязвимыми к кардинальным изменениям рыночной ситуации.

Сегодня, согласно данным Министерства регионального развития, в России только 16 регионов не являются дотационными. Остальные 66 субъектов получают дотации из федерального бюджета. Впору говорить уже не о нефтегазовой игле, на которой сидит страна, а о экономически несостоятельной региональной политике в целом.

По всей видимости, именно это и послужило толчком к появлению столь радикальных предложений со стороны спикера ГД РФ Бориса Грызлова. 21 января он заявил о том, что регионы, имеющие статус субъекта Федерации и при этом не могущие себя даже прокормить, должны этого статуса лишаться. «Считаю, что такой субъект не имеет право называться субъектом Российской Федерации, — сказал он. — Значит, нужно либо менять подходы к работе в этом субъекте, либо объединяться с другими субъектами для того, чтобы территория была самодостаточной. Есть земля, есть полезные ископаемые, есть рабочие руки. И я не понимаю, почему субъекты в этой ситуации не могут быть самодостаточными», — резюмировал Грызлов.

Надо сказать, что такой процесс уже идет и идет давно. За последнее время были укрупнены 11 субъектов. И это действительно является одним из способов улучшения благосостояния региона, так что нужно эту работу продолжать и дальше, считает председатель профильного комитета по делам федерации и региональной политике Виктор Усачев. Напомним, что так, например, образовался Пермский край, Красноярский край прирос автономными округами, образовался Камчатский край, увеличилась Иркутская область и т.д. Положительный опыт подобных слияний, безусловно, есть. Теперь на примере создания СКФО будет и опыт выделения. Каким окажется этот опыт, покажет время. Однако думается, что коренным образом изменить экономическую ситуацию в регионах путем одних только территориальных слияний и поглощений вряд ли удастся. Необходимы новые региональные экономические подходы, с одной стороны, предусматривающие элементы долгосрочного экономического планирования с привлечением к его обсуждению и выработке решений самих регионов, а с другой — предоставление регионам больше экономической инициативы, ее стимулирование и поддержка со стороны федерального центра. Кроме того, регионам, даже «донорам», не говоря уже о «дотационщиках», необходимо переходить к новой модели экономического роста. В противном случае «кормление» так и будет продолжаться, а инновационной экономика станет лишь на бумаге.

Комментарии