Искусство

Белка в Красном

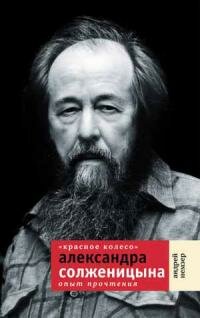

О книге Андрея Немзера «Красное колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения»

Опечатка в первой строке — «18 ноября 1836 г. студент-первокурсник Солженицын решил, что должен написать большой роман о русской революции» — вовсе не обязательно иллюстрирует истину «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Почему не учредить литературную примету, что опечатка на старте — гарантия успеха? Тем более в книжке, погружающей нас в глубь истории: тут лишняя сотня лет — символ величия замысла. Тем более в книжке, которой хотелось пожелать удачи.

Достать с полки

Достать с полки

Всем ответственным книгам о Солженицыне хочется пожелать удачи. Нельзя сказать, что он реальная фигура консенсуса. Бюст на полочке между Пушкиным и Тургеневым, однако есть сомнения, что его читают державные люди, которые не прочь вставить в публичную речь нобелевскую фамилию. Не слишком чтит Александра Исаевича молодежь, а большинство зрелых граждан, даже те, что с уважением относятся к политическим заслугам писателя, считают, что он скорее не Писатель, а публицист. Даже свойское озорное именование «Солж» запропастилось: хорошо, если из деликатности перед памятью скончавшегося классика, но скорее-то оттого, что он выпал из круга живой циркуляции смыслов.

Впрочем, неплохо и то, что Солженицын почитается национальным гением хотя бы на пустословном символическом уровне: вот и следует людям доброй воли использовать авторитетное имя для напоминания, скажем, о космической ценности политических и гражданских свобод. Задача до грусти актуальная.

В конце прошлого года произошло событие удивительное и на первый взгляд весьма обнадеживающее: «Архипелаг ГУЛАГ» решено было включить в школьную программу. И вдова писателя, как сообщили информационные агентства, передала в министерство просвещения в пять раз сокращенный вариант книги. Тут трудно воздержаться от поиска подводных камней. «Слово правды» в «Архипелаге» пульсирует на всякой странице, и, как его ни сокращай, он останется — при серьезном чтении и даже десятом перечитывании — бомбой для неравнодушного сердца. И что же, чиновники из министерства каким-то образом оценят труд Наталии Дмитриевны, пройдутся по тексту с редакторским карандашом, попросят вычеркнуть те или иные несвоевременные мысли? Предположение вроде абсурдное, но, с другой стороны, а что еще делать чиновникам с переданным сокращенным вариантом?

За этой ситуацией не просто забавно следить: призываю коллег действовать, чтобы ситуацию не замяли, не затомили под спудом и сукном. «Где книжка?» — очнемся мы осенью, а нет книжки, она «утонула» в согласованиях. Начальник департамента отлучился с печатью на семинар, а дозвониться ему не смогли. Полагаю, литературным людям нелишне было бы сейчас публиковать в газетах-журналах эссе и исследования, приветствующие и проблематизирующие грядущее столкновение «Архипелага» с подростковым сознанием, а репортерам гоже названивать в министерство и уточнять, насколько бодро происходит процедура? Нет ли где проволочек? Все ли делается для того, чтобы книга, в которой очень подробно разъяснен рябой лик «эффективного менеджера» Сталина, явилась в школу в этом году? Не в следующем, не к сочинской Олимпиаде, а в этом году!

Опытный проводник

«Опыт» же прочтения «Красного колеса», предпринятый одним из немногих известных в стране литературных критиков, тем еще важен, что это циклопическое сочинение (в пять раз длиннее «Войны и мира») знакомо большинству из потенциальных адресатов только по названию. И Немзер, давний исследователь Солженицына, редактор, благодаря которому в начале девяностых в каждом номере «Литературного обозрения» появлялась серьезная статья о титане, лучший, наверное, на сегодня знаток «повествования в отмеренных сроках» (так обозначен жанр эпопеи).

В предисловии Немзер отмечает, что даже те, кто видит в Солженицыне великого писателя и умеет находить большие смыслы в «Раковом корпусе» и «крохотках», не осмелятся назвать «Красное колесо» книгой прочитанной. Им и адресован отчетный «опыт прочтения». Собственно говоря, он адресован, в частности, лично мне.

Я и есть типичный «тот», кто, будучи согласен про величие данного писателя и любя выискивать новые смыслы, «Колесо» не только не прочитал, но и на добрую половину не дочитал. Солженицын, мнится мне, не смог дважды войти в одну реку: попытка придать преимущественно политическому (историческому, если угодно) высказыванию авангардную художественную форму, успешно осуществленная в «Архипелаге», в «Колесе» не удалась. Обилие материала и текстового массива не обеспечено соответствующим количеством именно что «смыслов». Органичный в «деревенских» текстах и с каким-то прямо барочным восторгом явленный в «Словаре языкового расширения» интерес к орнаментальной лексике «Колесу» определенно мешает. Фраза «Отдавлина резала, как лемех, а выбрызг захватывал, как лопасть» кажется мне не вполне русской, а таких фраз в эпопее — доотказная углубина в полный огляд.

При этом я догадываюсь, что такое мое отношение вызвано в первую голову недостаточно внимательным чтением, и точку зрения свою с радостью готов признать ошибочной. Андрей Немзер, за творчеством которого я (с ослабевающим, правда, вниманием) слежу вот уж скоро как четверть века, лучший в этом деле помощник.

Непроворот колеса

Задумывая книгу о революции, Солженицын не предполагал начинать с «Августа Четырнадцатого». Мысль, что отечество пошло вразнос после вступления в мировую войну, явилась позже. Но стала «заветной» и является одним из двух главных «месседжей» эпопеи.

Первый: всякая война ужасна, выбивает людей из устоев и превращает их в «саранчу», а та война к тому же была на всех уровнях неподготовленной: тогда и увяз коготок, предопределивший скорое пропадание всей птицы-тройки.

Второй: революция — это отпадение от Бога (и от естественного порядка вещей). Колесо ее, как с горки запущенное, мнет в хвост и гриву великую страну, опять же выбивает людей из устоев и превращает их в поджигателей и мародеров.

По эффекту, стало быть, война и революция суть одно: отменяют естество и нравственные понятия. «Резко понизила цену человеческой жизни, отменила привычный уклад, раздробила семьи…» — по усеченной цитате и не поймете, про войну или про революцию. «Удачливый человек войны закономерно становится человеком революции»: да, так.

Читатель, которому не надо доказывать вред войны и революции, ждет от исследователя развития идей, но сталкивается скорее с изложением текста или пересказом солженицынской позиции. Ощущение, что Немзер тонет в материале, возникает мгновенно. Мало вытащено из эпопеи вкусных деталей, нет оригинальных попутных замечаний, указания на скрытые рифмы «параллельных мест» не обременены содержательным анализом. Автор, озабоченный проговариванием идейных позиций и перечислением действующих лиц, брезгует «обертонами». Минимум рефлексии, филологические сюжеты вроде сравнения двух первых солженицынских узлов с «Войной и миром» и «Анной Карениной» приблизительны, а главное, спешат поскорее замкнуться на двух столбовых идеях, лишенных внутренней динамики.

«Опыт прочтения» проворачивается на одном месте. Символы на поверхность вытаскиваются самые немудреные: гора (божественная вертикаль) да река (естественное развитие). Частным смыслам предпочитаются общие: так, мотив слепоты близок мотивам глухоты, путаницы, маскарада и обмана; оно, конечно, и слон близок «Единой России», ибо они оба большие, но сказать столь приблизительно — значит, ничего не сказать.

У Солженицына упрощенность заветных мыслей необходима для дела и компенсируется выдающейся пластикой. Немзер, призывающий вслушиваться в «мелодию» фразы и, очевидно, действительно получающий от нее наслаждение, чувства свои выражает косолапо, неубедительно (см. цитату — что Андрей Семенович назначил на роль «стихотворения в прозе»). Он, несомненно, переживает до мозга костей все коллизии эпопеи, но нет легкости слога (некогда не чуждой Немзеру-критику): ощущение, что человек хочет сказать что-то важное, но давится количеством слов.

Чтобы презентовать максимум фактуры, Немзер раз за разом прибегает к одной нехитрой фигуре речи: к нагнетанию однородных конструкций. Дополнительно плохо, что среди конструкций много «апофатических», отрицательных: «нельзя вывести нечто из того-то… или из того-то… или из того-то», «не в том беда, что… и не в том… и не в том…», «не сумеют ни Государь… ни Гучков… ни Шингарев… ни Свечин» — это все примеры с двух (153—154) страниц!

Сей ритмический рисунок, при всем уважении, по науке называется бубнеж. Он усугубляется пустотными формулами типа «неслучайно» (неслучайно Солженицын начал главу с того-то, а закончил тем-то; что вообще за дикое соображение, что художник может начать «случайно»!) или «значимое умалчивание». Плюс ворох ошеломляющих сентенций типа «Мир одновременно огромен и предельно мал», «Простых решений в сердечных делах нет и не может быть, хотя люди о том предпочитают не думать».

Сам Немзер пишет, что в некоторых главах «Марта Семнадцатого» «сквозь внешнюю пестроту проступает один и тот же утомительный рисунок событий». Это «не по воле писателя», такой рисунок был в реальности. Не по воле Немзера и у него «утомительный рисунок», только получается, что он уже третьей заварки.

И про волю, кстати: маловато у Немзера как раз собственной воли.

Излишняя прикровенность

Вот он, сообщая на стр. 90, что революция, по Солженицыну, пришла не в феврале-марте 1917-го, а в тот роковой миг, когда мы ввязались в войну, вдруг добавляет «как я стремился доказать в главе 1».

То есть не то, что революция оказалась неизбежной в четырнадцатом, доказывал, а то, что так полагает автор «Красного колеса».

Но Солженицын абсолютно не прячет этого своего соображения. Если Андрей Семенович полагает, что этот факт нужно доказывать, он ломится в открытую дверь.

А какого мнения Немзер сам, скажем, о балканском вопросе — стоило помогать сербам сто лет назад? Или какого мнения он об авторстве «Тихого Дона»? Солженицын сначала приписывал «Дон» казаку Крюкову, а потом перестал, но вот что думает Немзер, останется тайной.

Можно сказать, что исследователь предельно деликатен: не заслонить бы солженицынской мысли. А можно головой покачать, как послушно он бежит внутри колеса, перебирая фамилии и даты, воспроизводя наигранный говорок: «споспешествовать», «досягнуть», «прикровенное», «взорлившее», «поперву»…

То, что Солженицын всегда прав, для Немзера аксиома. Столыпин — «лучший русский министр» на все времена, и весь тебе сказ. Хорошо, пусть так. Нет ничего дурного в том, чтобы умело раствориться в объекте исследования. Это может быть внятной позицией: я люблю этого автора и пропагандирую его сверхважную мысль. Но тогда уж, пожалуйста, пропагандируй. Возвращается вопрос об адресате. Массового читателя Немзер игнорирует количеством скобок и длиной абзаца: некоторые длятся по две страницы, на большую книгу всего пять глав без пауз-подзаголовков, ноль движения в сторону профана. То, что книга не рассчитана на филологов-профессионалов, Немзер оговаривает в предисловии. Остается средний слой, интересанты вроде меня, которые не прочь бы пройти «по лабиринтам солженицынской поэтической мысли» (стр. 10), но ленятся и не отказались бы от Вергилия. И от лица этого «среднего читателя» я вынужден сообщить, что доброжелательный проводник из Немзера не получился.

Он скорее погружен в собственную магическую процедуру. В упоенное копошение в складках текста, экстатическое барахтанье в океане материала. Это молитва: повторяя солженицынские слова и мотивы, автор телесно и духовно приобщается к его космосу, сам в момент яростного проживания своего письма становится Солженицыным (отсылки к «узлам» «Колеса», кстати, оформлены так: А-14: 25 или О-16: 44; ясно, на какое четверокнижие намек).

Ничего дурного и в этом нет: книга в принципе объект магический, энергии из нее могут палить и сами по себе. Даже эзотерическое сочинение может оказаться востребованным на практике (отталкиваясь от рассуждений Немзера о роли несобственно-прямой речи в эпопее, о концептуальных непересечениях многих взыскующих того сюжетных линий несколько студентов напишут курсовые и дипломы). Но, признаться, мне, чтобы дочитать томик до конца, понадобилось помножить профессиональную добросовестность на давнюю симпатию к автору; одного из этих факторов недостало бы.

Четверть страницы на перечисление номеров толстых журналов, в которых печатались некогда главы «Красного колеса», — зачем? Информация, пустая для ума и для сердца, но подчеркивающая, что у Андрея Семеновича все ходы записаны.

Очень аутичная у Немзера выкатилась книга.

Опять проморгаем?

А жаль.

Жаль, что о каких-то своих «заветных мыслях» Немзер лишь проговаривается… Вот, например, на стр. 27 сказано о двусмысленности победы 1945 года: «одновременно победы России и победы над Россией большевистской власти». Рассуждение, нетривиальное по любым временам, вот бы с Немзером его и обсудить, Солженицына же уже нет в живых.

Или о том, что красное колесо катится до сих пор (автор задается вопросом, удастся ли его остановить нам или нашим потомкам). Ненависть Немзера к революции столь сильна, что веришь: да, он воочию видит это колесо на улицах сегодняшней Москвы.

Кто же его катит, Андрей Семенович? Во власти столько советских чиновников и выходцев из спецслужб, что мы до сих пор находимся внутри той самой столетней Революции? Или сколько бы власть ни лажала, она всяко от Бога, а наследники красного колеса — это ревущие несогласные во главе с оголтелым шахматистом? Да вроде не описываются ни власть, ни шахматист в терминах красного колеса, все не то что сложнее, но явно по-другому… нет? Даже и не поспоришь: твердые суждения Немзера с трудом размыкаются в жизнь.

Немзер не раз возвращается, скажем, к вечной теме «катастрофа грядет, а люди просто живут». В кабаре ходят, в оперу, в кондитерскую. Изумляется, что практически никто не видел в начале прошлого века, как разгоняется роковое колесо.

Опрокинем же ситуацию в сегодня. Вот у нас ни черта не реформируется и не модернизируется, так и прожираем недра. Церковь богатеет, но авторитетом не наливается, милиция грабит и убивает, чиновники воруют, дипломаты не способны разобраться в отношениях даже с ближайшими соседями. По городским окраинам бродят гопники, остатки крестьян спиваются, единственная организованная сила в стране — это личная гвардия начальника Чечни. В хоккей проиграли и обрадовались: можно переделить интересные спортивные должности. Элиты начинают пожирать сами себя пока на уровне сноса дачных поселков и яхт-клубов, но это уже тревожный уровень. Явно катится нехорошее колесо. И что делать, Андрей Семенович? Просто отказом от похода в оперу его не остановишь. Всякий должен выполнять свой долг? Мы с вами, допустим, сочинять книги?

Оно удобный, конечно, ответ. Но ведь смотря какие книги.

Девальвация сл...

«Красное колесо» — грандиозный эксперимент, поиск языка для описания космической катастрофы… Не факт, что удачный эксперимент. Задача Немзера менее грандиозна, но формально тоже сложна: язык, на котором говорить о Солженицыне, явлении в высшей степени оригинальнейшем, еще не придуман.

«Ничего нет в мире могущественнее Слова! Слово — это все!» — восклицает в «Колесе» Керенский, и автор эпопеи в этом пункте, пусть без бубенцов и фанфаронства, со своим нелюбимым героем отчасти согласен.

Но у слова на митинге иной вес. Бумажному слову правды сложнее перебодать дуб лжи, особенно нынче. В глухие советские времена любое честное высказывание автоматически облеплялось смыслами, а теперь происходит так называемая девальвация, которая есть понятие не только духовное, но в первую очередь техническое. Слов чудовищно много, и правдивых хватает, но истерлись ремни, связывающие говорение с социальным организмом.

Потому, чтобы быть услышанным, говорить надо или много тоньше, или, напротив, грубее, чтобы получилось громче, митинговее. Мне довелось недавно в споре об «Архипелаге» отвечать на наезд: де, у Солженицына сильно завышено количество «жертв массовых репрессий». Действительно, существуют довольно содержательные исследования о том, что цифры Александра Исаевича неточны чуть ли не на порядок, и, не будучи историком, сложно бывает защитить какие-то конкретные факты. Но можно и нужно защитить смысл, объяснить, что в художественном произведении нужно искать нечто большее, чем взвешенное научное сообщение. Страдания любой жертвы ГУЛАГа в душе своей нужно помножить на сто, ибо опыт большинства из нас бесконечно далек, слава Богу, от того невыговариваемого опыта, а спор о точности той или иной цифры не может заслонить главного: пламенные большевистские лидеры являются вонючими мразями, а не эффективными менеджерами. И объяснять это нужно скорее школьникам, чем их родителям, чем даже студентам.

Не буду, конечно, настаивать, что моя интонация из предыдущего абзаца ощутимее, выигрышнее немзеровской… мысль моя скорее в том, что нужно осознать саму проблему — что и как говорить об Александре Исаевиче.

Может ли слово сегодня реально перетянуть что-то на весах истории, или наш удел — эзотерическое поклонение, одинокие «опыт прочтения» для себя и пары друзей?

Досье

Досье

Андрей Немзер (1957, Москва). Окончил филфак МГУ, кандидат филологических наук. Исследователь русской литературы XVIII—XX веков, редактор, комментатор и составитель сборников произведений классиков (Гоголя, Некрасова, Одоевского, Батюшкова, Давида Самойлова) и антологий. Один из зачинателей «газетной» критики девяностых, автор нескольких сборников критических статей. Активный участник «литературного процесса»: состоял и состоит в разнообразных жюри и комитетах, один из учредителей и вице-президент Академии русской современной словесности.

Комментарии