Экономика

Коридор или тупик

России принадлежит важная роль в организации сквозных транспортных маршрутов в Евразии

Наша страна обладает уникальными транзитными возможностями и перспективами, будучи связующим звеном между Востоком и Западом. В силу своего географического положения Россия не может остаться в стороне от процессов глобального товарообмена. Готова ли отечественная транспортная система к выполнению трансконтинентальной миссии?

В начале апреля 2010 года, во время визита в Словакию, президент России Дмитрий Медведев представил проект продления широкополосной железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены (в этом случае грузы по Транссибу можно будет перевозить до одного из крупнейших транспортных узлов Европы и там перебрасывать — как на узкую колею, так и на развитый в Старом Свете водный транспорт), а также создания международного логистического терминала, подтвердив тем самым желание нашего государства улучшить транспортно-коммуникативные связи с Европой.

В начале апреля 2010 года, во время визита в Словакию, президент России Дмитрий Медведев представил проект продления широкополосной железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены (в этом случае грузы по Транссибу можно будет перевозить до одного из крупнейших транспортных узлов Европы и там перебрасывать — как на узкую колею, так и на развитый в Старом Свете водный транспорт), а также создания международного логистического терминала, подтвердив тем самым желание нашего государства улучшить транспортно-коммуникативные связи с Европой.

В свою очередь, 9 апреля премьер-министр Владимир Путин на заседании по вопросам развития Сибири заявил о том, что «уже в этом году мы решим стратегическую задачу — обеспечим сквозное автомобильное движение от Москвы до Владивостока по безопасному нормальному маршруту». Кроме того, по словам главы правительства, необходимо открыть нашим товарам дополнительный выход на соседние рынки Казахстана, Монголии и Китая.

Пути-дороги — проводники цивилизации

История развития цивилизации свидетельствует о том, что крупные города, культурные и деловые центры всегда возникали вдоль маршрутов торговых путей. Транспортные узлы и по сей день являются крупными городами, поскольку притягивают торговлю и способствуют развитию промышленности (нет проблем со снабжением и вывозом готовой продукции), да и сами транспортные терминалы предоставляют значительное количество рабочих мест. Многие города до сих пор существуют за счет того, что продолжают играть эту роль, как, например, Роттердам. Оборот Роттердамского порта составляет 250—300 млн тонн в год. Расположенный на одном из рукавов Рейна в 33 км от моря, он выполняет функцию главных морских ворот для целого ряда европейских стран.

Особое место среди транспортных маршрутов занимали и продолжают занимать транснациональные и трансконтинентальные пути. Например, до сих пор остающийся самым длинным в мире, имеющий протяженность 12800 км Великий шелковый путь. Эта дорога тысячи лет связывала Восток и Запад, начинаясь в Риме и заканчиваясь в Китае. На пересечении Шелковых путей возникли великие торговые и ремесленные города, такие как Кашгар, Коканд, Самарканд, Бухара, Хива, Куня-Ургенч, Мерв и Нишапур. Связывая Турцию, Кавказ, Западный Китай, Иран, Афганистан и Индию, караванные тропы превращали их в огромную экономическую зону. Недавно появилась идея восстановления старого Шелкового пути, получившая название ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe Causcasus Asia). В проекте участвуют 14 государств. В случае реализации проекта ТРАСЕКА, по сравнению с традиционным морским транзитным маршрутом через Суэцкий канал (возможности увеличения пропускной способности канала на сегодняшний день практически исчерпаны), себестоимость одного 20-футового контейнера (1 ТЕU) перевезенного груза из Юго-Восточной Азии в Западную Европу уменьшится с 3 до 2,5 тыс. долларов, а сроки доставки сократятся с 30—40 до 20—22 суток.

Возникший в конце IX — начале Х века знаменитый путь «Из варяг в греки» соединял Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавские страны — с Византией. По Оке проходила часть знаменитой «янтарной» дороги, по которой купцы с берегов Балтики везли янтарь в Хорезм, Китай, в другие страны. Большой сибирский тракт, построенный в XIX веке, стал еще одной транспортной артерией, оптимально соединившей Европу с Азией. Тракт проходил от Москвы до Калгана, крупной заставы на Великой Китайской стене, считавшейся воротами в Китай.

В силу своего географического положения Русь, а потом и Россия всегда были важным связующим транзитным и торговым звеном экономического взаимодействия удаленных друг от друга регионов и территорий.

.jpg)

Коридоры развития

Сегодня, в век глобализации, взаимопроникновения национальных экономик, межрегионального и межконтинентального торгового обмена различными видами ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции, международный транзит приобретает небывалое значение. Причем не только для грузоотправителей и грузополучателей, но и для стран-транзитеров. Например, в Латвии транзитные грузопотоки приносят треть ВВП. Транзитные страны получают прямые инвестиции в развитие инфраструктуры, становятся объектами внедрения современной транспортной техники и технологий. Интеграция национальной транспортной системы в мировой грузопоток дает толчок развитию экономики регионов, создает благоприятные условия для роста внутренних перевозок и национальной внешней торговли, а также во многом способствует решению социальных проблем, таких как создание новых рабочих мест, объектов жизнеобеспечения, социально-экономической и культурной инфраструктуры. С целью оптимизации, ускорения, удешевления, обеспечения должного сервисного обслуживания и безопасности доставки грузов на транснациональном, трансконтинентальном уровне созданы и продолжают создаваться международные транспортные коридоры (МТК) и транснациональные транспортные сети.

Россия не является исключением. Через территорию нашей страны в разных направлениях проходят несколько МТК разной протяженности (см. схему 1). Главные из них — два евроазиатских коридора («Север — Юг» и Транссиб), «Северный морской путь», панъевропейские транспортные коридоры №1, 2 и 9, а также коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Север — Юг» соединяет страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии с Европейской частью Российской Федерации, далее Каспийское море — Иран — Индия — Пакистан и другие страны.

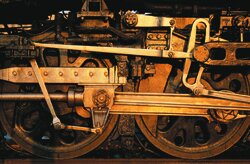

Транссиб следует маршрутом Центральная Европа — Москва — Екатеринбург — Красноярск — Хабаровск — Владивосток/Находка, ответвляясь на Санкт-Петербург, Киев, Новороссийск, Казахстан, Монголию, Китай и Корею. На территории России и сопредельных стран Транссиб сопрягается с общеевропейскими коридорами №2, 3 и 9. В проектах международных организаций ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия) и ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана) Транссибирская магистраль включена как приоритетный маршрут в сообщении между Европой и Азией.

«Северный морской путь» проходит через Мурманск, Архангельск, Кандалакшу, Дудинку.

Но выгодность движения по транспортным коридорам обеспечивает прежде всего состояние транспортной системы (а это и инфраструктура, и техсредства, и скорость перемещения, и сервис, и безопасность), а также тарифная, таможенная и налоговая политика.

Состояние транспортной системы

Современная мировая транспортная система достаточно неоднородна. Если в большинстве развитых стран густота транспортной сети составляет 50—60 км на 100 кв. км территории, то в развивающихся странах — 5—10 км. Если для транспортной системы Евросоюза характерны централизация, компактность, стабильность, безопасность и комфорт, а по обеспеченности транспортной сетью Европа занимает первое место в мире, то о России этого, к сожалению, сказать нельзя.

Современная мировая транспортная система достаточно неоднородна. Если в большинстве развитых стран густота транспортной сети составляет 50—60 км на 100 кв. км территории, то в развивающихся странах — 5—10 км. Если для транспортной системы Евросоюза характерны централизация, компактность, стабильность, безопасность и комфорт, а по обеспеченности транспортной сетью Европа занимает первое место в мире, то о России этого, к сожалению, сказать нельзя.

Считается, что наша страна обладает развитой транспортной сетью: 87 тыс. км железных дорог (плотность железных дорог России достаточно низкая — 5 км на 1000 кв. км, поэтому довольно высока их грузонапряженность, к тому же густой и разветвленной сетью железных дорог обладает только Европейская часть государства), более 745 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием (в подавляющем большинстве не соответствуют мировым стандартам, аналогичная с железнодорожным транспортом ситуация с разветвленностью), свыше 600 тыс. км воздушных линий, 115 тыс. км речных судоходных путей (протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей в России в последние десятилетия сокращается и в настоящее время составляет порядка 80 тыс. км), а также множество морских трасс. Тем не менее отечественная транспортная система характеризуется низким техническим уровнем производственной базы большинства предприятий, высоким износом подавляющего количества транспортных средств и целого ряда путепроводов. Транспортное пространство представляет собой совокупность самостоятельных организаций, состоящих из перевозчиков и компаний-посредников. Законодательная база и ведомственные нормативные документы нередко противоречат друг другу. Взаимодействие между различными видами транспорта имеет фрагментарный характер. Большинство проектов по реформированию транспортного хозяйства страны остаются на бумаге. В результате объем перевозок отечественной транспортной системой в два раза меньше, чем в США, а транспортные издержки составляют 11,5% от национального дохода, в то время как в США — менее 7%. Потери времени потребителей в России в пять раз выше, чем в развитых странах мира. Потребность в транспортных услугах удовлетворяется только на 60—70%, а простои достигают более 40% общего времени транспортного обслуживания.

Инвестируем в транспорт

Однако сказать, что в транспортной сфере ничего не делается, было бы неправильно. На прошедшем 17 марта нынешнего года расширенном заседании коллегии Министерства транспорта были озвучены следующие цифры. Общий объем финансирования отрасли из федерального бюджета в 2009 году составил 570 млрд рублей, из которых расходы инвестиционного характера составили более 280 млрд рублей. Более половины всего объема финансирования в прошлом году было направлено на дорожное хозяйство. Введены в эксплуатацию около 3 тыс. км автомобильных дорог, что на 30% превышает показатель 2008 года. На воздушном транспорте основным направлением финансирования являлось развитие объектов наземной инфраструктуры в аэропортах. На эти цели было выделено 16,5 млрд рублей. Это позволило завершить работы по реконструкции взлетно-посадочных полос в пяти аэропортах и аэродромных комплексов в восьми аэропортах. В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 328 аэродромов.

На развитие морского транспорта из бюджета было выделено более 16 млрд рублей, что почти на 67% больше, чем в 2008 году. Это позволило ввести в портах свыше 32 млн тонн перегрузочных мощностей. 9 апреля Ассоциация морских торговых портов сообщила о том, что грузооборот морских портов России в I квартале 2010 года вырос по сравнению с январем — мартом 2009 года на 11% до 122,98 млн тонн, а вот перевалка транзитных грузов в январе — марте снизилась на 5,7% до 10,7 млн тонн.

По словам министра транспорта Игоря Левитина, создается компания «Автодор», которой передаются в ведение дороги Россия — Белоруссия и Москва — Новороссийск. Она выпускает гарантируемые государством облигации на 50 млрд рублей.

.jpg)

Связуя все стороны света

По данным РЖД, на Транссибе повышается качество транспортного обслуживания, решены вопросы с сохранностью грузов, введен упрощенный порядок их декларирования. Современные информационные технологии позволяют осуществлять контроль над движением вагонов и контейнеров в режиме реального времени. В дальнейшем планируется построить свыше 400 км новых линий для обхода крупных железнодорожных узлов и более 700 км дополнительных главных путей. Предполагается, что суммарные инвестиции в развитие коридора «Восток — Запад» на период до 2030 года составят свыше 26 млрд долларов (в ценах 2007 года).

В разработанной «Программе действий по развитию контейнерных перевозок с использованием Транссибирской магистрали на период до 2015 года» запланировано поэтапное повышение маршрутной скорости и сокращение сроков доставки транзитных грузов в контейнерах на маршруте Находка — Красное с существующих 910 км/сутки до 1400 км/сутки к 2012 году и 1500 км/сутки — к 2015 году.

Уже в 2012 году срок доставки груза от восточных до западных границ России сократится до семи дней, а к 2015 году за это время будет преодолеваться расстояние до Бреста. Это позволит привлечь на российские железные дороги дополнительные объемы транзитных грузов в контейнерах (в среднесрочной перспективе — более 500 тыс. 20-футовых контейнеров ежегодно).

На МТК «Север — Юг» впервые в истории будет создан сухопутный мост протяженностью около 4,5 тыс. км от Балтики до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, который соединит Северо-Западную и Центральную Европу со странами Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии. По экспертной оценке, товарный рынок МТК «Север — Юг» оценивается в 25—26 млн тонн к 2015 году.

В 2009 году создано четырехстороннее совместное предприятие, на которое возложены функции по координации строительства железнодорожных путей и логистического перевозочного терминала линии Кошице — Братислава — Вена. Целью этого проекта является соединение ж/д системы Центральной Европы с регионами Транссибирской магистрали, привлечение грузопотока на маршрут Азия — Россия — Центральная Европа и повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.

В настоящее время также ведется работа над созданием нового маршрута перевозки контейнерных грузов: порт Раджин (КНДР) — Туманган (КНДР) — Хасан (РФ) — российская сеть железных дорог — Европа. Проект предусматривает реконструкцию участка железнодорожной линии Туманган – Раджин на территории Северной Кореи, строительство контейнерного терминала в порту Раджин и организацию международных грузовых перевозок с использованием созданной инфраструктуры.

Для оперативного решения вопросов развития паромных перевозок Усть-Луга — Балтийск — порты Германии создан российско-германский Совет комбинированной железнодорожно-автомобильной паромной грузопассажирской линии Усть-Луга — Балтийск — Засниц. Идет работа и над другими маршрутами.

Быть ли России транзитной страной?

Однако некоторые эксперты скептически относятся к статусу России как транзитной страны. Так, по мнению специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, по большому счету Россия транзитной страной и связующим транспортным коридором между Европой и Азией не была и не является.

«Определенные возможности у российской территории и у российского транспорта как отрасли, оказывающей услуги по транзитным перевозкам, имеются, но это все очень фрагментарно, — считает ученый секретарь Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н. Дмитрий Кувалин. — Какой-либо программы, предусматривающей целенаправленное систематическое включение в международные транспортные системы, у нас фактически нет». По мнению эксперта, если в 90-е годы сохранялись какие-то надежды на то, что мы можем этими возможностями воспользоваться, то сейчас все профессиональные железнодорожники говорят твердое нет. Нам даже не стоит задумываться о статусе транзитера между Европой и Азией. Мы не можем конкурировать прежде всего с морскими перевозками. Во-первых, себестоимость во много раз выше, если мы везем железной дорогой. Во-вторых, в силу ряда внутренних причин мы не можем обеспечить необходимую ритмичность и безопасность грузов, а также скорость перевозки. При этом скорость перевозки мы не можем обеспечить не по техническим причинам, а в силу проблем таможенного оформления и других бюрократических сложностей. В-третьих, наши железные дороги в широтном направлении и без того загружены отечественными экспортными грузами.

«Исходя из всего этого мы вряд ли когда-нибудь будем большим железнодорожным транзитером», — считает эксперт.

Что касается морского и речного сообщения, то, по мнению Дмитрия Кувалина, в принципе здесь есть определенные перспективы, хотя эти виды транспорта провалились гораздо глубже железнодорожного. В речном транспорте — во всяком случае пока — полная беда. Взять хотя бы то обстоятельство, что мы не чистим земснарядами русла, в результате чего наши судоходные реки обмелели и по ним нельзя гонять суда с большой осадкой. Это обстоятельство резко снижает экономическую эффективность перевозок.

В морском транспорте в результате приватизации были распроданы практически все суда, и потеряно большинство крупных пароходств. Единственное, благодаря чему мы действительно можем стать транзитером для этого вида перевозок, — это «Северный морской путь», если его все-таки запустят.

Схожей позиции придерживается и заведующий лабораторией транспортно-логистических систем Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор Юрий Щербанин: «Евроазиатские перевозки на сегодняшний день осуществляются преимущественно по морю, — говорит он. — Построены огромные контейнеровозы, вмещающие до 15 тыс. TEU (условных двадцатифутовых контейнеров) или 150 железнодорожных составов. Стоит это дешевле, и вообще весь перевозочный процесс организован, понятен, и правила игры не меняются. В сообщении Европа — Азия — Европа в 2008 году морем было перевезено около 20 млн контейнеров, к 2015 году прогноз — 44 млн единиц. На российский сухопутный транзит приходится сейчас менее процента», — констатирует эксперт.

По информации Юрия Щербанина, задача превращения России в транзитную страну была поставлена достаточно давно. В 1998, 2000, 2003 годах в Санкт-Петербурге проходили крупные международные евроазиатские конференции по транспорту, где представители нашей страны изъявляли желание часть транзитных грузопотоков взять на себя. Эта позиция была обговорена с ооновскими институтами — Европейской экономической комиссией и Экономической и социальной комиссией для стран Азии и Тихого океана. Однако дальше пожеланий и намерений дело не пошло. Те объемы грузов, которые перевозятся по Транссибирской магистрали, не дают весомой заявки считать Россию транзитной страной.

Для этого, по мнению Щербанина, необходимы как соответствующие мощности, так и соответствующая тарифная политика. Нужно улучшать взаимодействие видов транспорта и прежде всего связки порт — железная дорога. В общем, работать и создавать условия для того, чтобы перевозчики, грузоотправители захотели пользоваться нашей транзитной системой.

Вместе с тем эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН не уверены, что России надо становиться более масштабным транзитером. Ибо в настоящих условиях совершенно неочевидно, каковы параметры экономической выгоды как в масштабах страны, так и для отдельных регионов.

Первым делом — решать собственные проблемы

Действительно, вопрос не праздный: коридор мы или тупик и нужно ли нам становиться глобальным коридором?

А планы такие есть, причем появились они не вчера, а еще в конце XIX века. Речь идет о строительстве тоннеля под Беринговым проливом длинной 100 км и соединяющего Россию и США (проект соединения Евразии и Северной Америки, Чукотки и Аляски). Технически замысел был осуществим уже тогда. Тем более возможно претворить этот план в жизнь сейчас. Однако дальше разговоров и громких заявлений дело пока не идет. Слишком много нюансов.

Безусловно, в силу своего географического положения, возможных экономических выгод и перспектив Россия не может оставаться в стороне от процессов глобального товарообмена и трансконтинентального транзита. Интеграционные планы есть, и, как следует из вышесказанного, они достаточно масштабные. Вместе с тем надо помнить, что русские цари и советские лидеры в первую очередь стремились строить и развивать отечественную транспортную систему — как инфраструктурный инструмент экономического освоения и социального обустройства собственной огромной территории, расширения экспортных возможностей отечественной продукции, быстрого и комфортного перемещения по самой большой стране в мире товаров, сырья и граждан, — а уже потом думали о транзите. Если вообще думали.

Комментарии

И не коридор, и не тупик, а просто сырьевой придаток количество населения которого должно быть в размере, достаточном для обслуживания сырьевых потоков. Впрочем, и в таком количестве не нужно - можно завести китайцев. Работают лучше, а обходятся дешевле.