Экономика

Пиастры! Пиастры! Пиастры!

Несмотря на заявления G20, наследники Флинта продолжают прятать деньги на «островах сокровищ»

Год назад на встрече G20 в Лондоне одной из центральных мер по борьбе с кризисом и построению более устойчивой мировой финансовой системы объявили борьбу с офшорами. В ситуации, когда для госбюджетов становится критически важна буквально каждая копейка налоговых поступлений как от граждан, так и от корпораций, даже те, кто формально не нарушают закон, выводя капитал в офшорные зоны, в этих условиях совершают недружественный жест по отношению к собственному государству. В 2009 году «двадцатка» потребовала от «налоговых оазисов» делиться информацией, и ряд стран пошли на уступки.

Существует достаточно много определений того, что такое офшор (также часто используются термины «налоговый рай», «налоговый оазис», «налоговое убежище»).

Как правило, под офшорами понимаются территории с нулевым или низким налогообложением, слабым регулированием (минимальная отчетность и раскрытие информации), также применяется операциональный критерий — отношение чистого объема экспорта финансовых услуг к ВВП, у офшоров он значительно выше среднего по миру.

Оазисы, «прачечные» и переключатели денежных потоков

Список стран, которые различными экспертами относятся к офшорам, приведен в таблице 1. Также среди офшоров выделяют группу МФЦ — малых финансовых центров (таблица 2). МФЦ, в отличие от таких стран, как, например, Швейцария или Гонконг, являются «чистыми посредниками» (pure intermediaries), то есть перенаправляют мировые финансовые потоки, а не являются финальной точкой для средств, поступающих туда от корпораций, банков и частных лиц, там фактически нет собственной промышленности, товарного сельского хозяйства или крупных центров оптовой торговли (бирж).

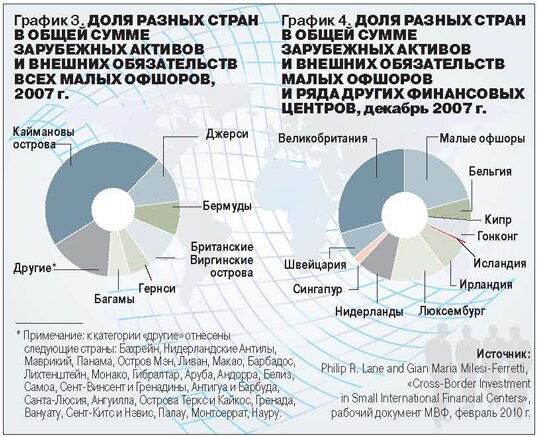

Несмотря на свои крошечные в мировых масштабах территории и численность населения, МФЦ играют весьма значительную роль в глобализированной мировой экономике (график 1). Если сравнить данные по накопленным зарубежным активам и внешним обязательствам (график 2), то можно увидеть, что Каймановы острова и группа остальных МФЦ (соотношение Кайманов с другими МФЦ см. на графике 3) с точки зрения объемов трансграничных финансовых операций уступают лишь наиболее развитым странам мира — США и Великобритании, обгоняя такие страны, как Германия, Франция и Япония. Другие лидеры внешней финансовой активности — по сути, тоже офшоры (по теневым функциям, которые они исполняют в системе мировых финансов), просто более крупные — Люксембург, Ирландия, Швейцария (о свежем конфликте между властями Германии и швейцарскими банками см. статью «Весеннее налоговое обострение» в прошлом номере журнала «Однако»).

Группа МФЦ, взятая в целом, выделяется своими масштабами среди прочих международных финансовых центров и может поспорить даже с таким «финансовым монстром», как Великобритания (график 4). К международным финансовым центрам на графике отнесены те страны, у которых зарубежные активы и пассивы как минимум в восемь раз превышают ВВП. На эту группу стран приходится менее 1% населения планеты, 10% мирового ВВП, но при этом более 40% всех мировых трансграничных инвестиций. Через малые финансовые центры проходит около 8% этих средств (графики 7 и 8).

Если говорить об объемах мировых офшорных капиталов, то точной оценки не существует, а версии отличаются довольно существенно. Так, в 2000 году МВФ оценивал объем всех портфельных инвестиций, проходящих через офшоры, в 1,7 трлн долларов, Oxfam — все находящиеся в офшорах капиталы в 6—7 трлн долларов. Оценки последних лет тоже достаточно сильно различаются. Активы физических лиц, находящиеся в офшорах в 2005 году, Tax Justice Network оценивала в 11,5 трлн долларов, Oliver Wyman Group в 2008 году — в 8 трлн долларов. Все активы в офшорах Boston Consulting Group в 2007 году оценила в 7,3 трлн (из них 2 трлн — в Швейцарии). По данным исследования МВФ, которые мы приводим в таблице 2 и на графиках, на 2008 год общая сумма зарубежных активов только в МФЦ (в малых офшорах) составляет более 9 трлн долларов, а это означает, что общая сумма зарубежных активов, находящихся во всех офшорах, как минимум вдвое, а возможно, и втрое больше и может быть оценена в 18—27 трлн долларов.

.jpg)

Цент доллар бережет

Одной из основных упущенных выгод для государств от вывода капиталов как частных лиц, так и корпораций в офшоры является недополучение налогов. Когда в 2008 году конгресс США озаботился ситуацией с «ценой» офшоров для американской экономики (заслушанный конгрессменами доклад с результатами соответствующего расследования содержал цифру 100 млрд долларов ущерба ежегодно), то сенатор-демократ Карл Левин заявил, что «офшоры занимаются экономической войной против Соединенных Штатов и честных, трудящихся в поте лица американских налогоплательщиков».

Недополучение госбюджетами налогов происходит по двум направлениям — от физических лиц и корпораций. По оценкам 2009 года, граждане США увели в офшоры 1,5 трлн долларов, что привело к недополучению подоходного налога госбюджетом США на сумму 50 млрд долларов. Расчет проводился исходя из того, что, будучи размещенными на банковских счетах или в депозитных сертификатах, эти средства принесли владельцам доход в 10% и этот доход впоследствии был бы обложен 30-процентным налогом. Есть определенные споры относительно правильности применяемой методики, так как 1,5 трлн могли быть вовсе не только средствами на счетах, а, например, вложениями в ценные бумаги, а значит, доходы по ним были бы получены в виде дивидендов, облагаемых в США уже более низкой 15-процентной налоговой ставкой. В итоге цифра недополученных налогов может быть не 50, а 30—40 млрд долларов. В любом случае очевидно, что одни только богатые частные лица, являющиеся гражданами США, получают выгоду только от разницы ставок уплаты налогов по доходам на свои сбережения, размещенные в офшорах, составляющую десятки миллиардов долларов, по сравнению с тем, если бы они платили налоги на родине. Что касается оценок в мировом масштабе, то The Tax Justice Network оценивает налоговые потери, недополученные госбюджетами от частных лиц по всему миру, в 255 млрд долларов (и это минимальная оценка, есть экспертные оценки в 800 млрд и даже 1 трлн долларов).

.jpg)

Общий дом

Аналогична ситуация и с доходами корпораций — потери для бюджета США в 2009 году оценивались в 60 млрд долларов. Одним из механизмов ухода от национальных налогов является перенос штаб-квартиры большими транснациональными американскими корпорациями в офшоры. По американскому законодательству компания обязана платить налог на прибыль по американской ставке 35%, даже если речь идет о прибыли, полученной ее представительствами в других странах (где уже уплачены и местные налоги). Таким образом, быть юридическим резидентом США для ТНК невыгодно. В итоге головная компания перерегистрируется в офшоре, и налоги по американским ставкам платит ее американское подразделение только за доходы, полученные внутри США. По расчетам The Joint Committee on Taxation Projects, в финансовом 2010 году подобная схема позволит американским ТНК недоплатить в госбюджет около 11 млрд долларов.

В прошлом году подобный стиль мышления американского бизнеса вызвал резкую критику Барака Обамы. По итогам расследования Government Accountability Office (американский аналог нашей Счетной палаты) выяснилось, что несколько сотен американских корпораций, в том числе такие составляющие гордость США компании, работающие в сфере высоких технологий, как Intel, Seagate, Oracle, а также «лицо Америки» компания Coca-Cola, и треть списка индекса Доу-Джонса формально больше вовсе не американские — их штаб-квартиры теперь располагаются главным образом на Каймановых островах. По мнению сенатора-демократа Байрона Доргана, крупнейшие американские корпорации не только ведут себя нечестно, в то время как средний бизнес несет на себе все тяготы кризиса вместе с гражданами США, но, кроме того, эта «утечка капиталов» спонсирует рабочие места и производства вне США, способствуя еще большей «глобализации» корпоративного бизнеса, и таким образом эти корпорации ослабляют США и усиливают проблему безработицы.

Многие корпорации из этого списка формально теперь имеют штаб-квартиру в одном и том же здании — Ugland House на Каймановых островах, где помимо них зарегистрированы еще 18 тыс. компаний. «Это или самое большое здание в мире, или самое большое налоговое мошенничество, — резко высказался об этом президент Обама. — И американские граждане знают, что таким мошенничествам давно пора положить конец».

Проблема касается не только США. Как видно из графика 5, половину всех офшорных активов и пассивов составляют банковские вклады и обязательства, и можно предположить, что в большинстве этих случаев речь идет об активах и пассивах частных лиц. Если очень грубо оценить, что вторая половина — портфельные и прямые иностранные инвестиции, идущие через офшоры, отражает корпоративную составляющую, то речь будет идти как минимум о 9 трлн долларов корпоративных средств, выведенных из-под различных форм государственного налогообложения.

В любом случае, мировые ежегодные потери от неуплаты налогов с частных и корпоративных средств, «уведенных» в офшоры, составляют по самым минимальным оценкам полтриллиона долларов, а по более смелым предположениям — несколько триллионов долларов.

Это многократно превышает объемы, например, помощи развивающимся странам. По подсчетам британской организации Oxfam развивающиеся страны ежегодно теряют 124 млрд долларов в виде недополученных налогов, которые выводятся в офшорные зоны. Международное сообщество оказывает этим государствам финансовую помощь, размер которой в итоге гораздо меньше денег, выведенных из-под национального налогообложения.

Просто бизнес

Можно, конечно, рассматривать поведение корпораций и частных лиц как «просто бизнес». Кто хочет терять деньги? Но если с частными средствами это вопрос совестливости конкретного их владельца, то корпоративные стратегии «отвязки» от государственного регулирования и налогообложения представляют собой нечто более важное.

Сами компании либо не комментируют свои новые офшорные прописки, либо открыто заявляют, что быть юридическим резидентом США в условиях глобализации более невыгодно. Так, представитель Seagate Брайн Зиль заявил, что расположение штаб-квартиры на Каймановых островах помогает компании не только не платить американские налоги на прибыль, полученную за пределами США, но и более эффективно работать с активами компании, разбросанными по всему миру. А вице-президент Intel Роберт Перлман еще в 1999 году на слушаниях в сенате заявил, что для компании Intel в 1968 году было бы лучше быть основанной не в США, а на Каймановых островах. «Для ТНК иметь головную компанию в США — значит быть неконкурентоспособной», — заявил он. Не менее откровенны и комментарии с Кайманов — так Чарльз Дженнингс, управляющий партнер компании Maples and Calder, которой и принадлежит «самый большой офис на земле», сказал: «Я не хочу никого разочаровать, но наш офис не самое большое здание на свете и не главная мировая финансовая махинация. Желание наших клиентов зарегистрировать компанию у нас диктуется не попыткой уйти от налогов, а просто коммерческими соображениями. Это позволяет им увеличивать свои капиталы и управлять своим бизнесом во всем мире».

Фактически под всеми этими высказываниями кроется одна идеология — бизнес в лице ТНК больше не желает иметь какое-либо отношение к национальным государствам, будь то налоги или рабочие места. Если в стратегии гармоничного социального государства успех частного бизнеса логично сопровождается ростом благосостояния всего государства и всех граждан, то мы наблюдаем абсолютную противоположность. ТНК не привязывают свои успехи к каким-либо народам и странам. Местные налоги уплачены, рабочие места созданы. То, что это не американские налоги и не американские рабочие места, те же «бывшие американские» ТНК никак не волнует.

.jpg)

Борьба или имитация борьбы?

Ежеквартальная статистика Bank for International Settlements (BIS) с начала 80-х годов показывает, что около половины всех международных банковских операций проходит через офшоры. Они, по сути, стали одной из важнейших частей глобализированной мировой финансовой системы. И хотя эти территории не подконтрольны никаким мировым финансовым институтам и госструктурам, сами они могут весьма существенно влиять на внутригосударственные экономические процессы. Так, по статистике BIS, банки, зарегистрированные на Каймановых островах, на конец 2008 года владели активами на сумму 1,7 трлн долларов, а по данным U.S. Survey of Portfolio Liabilities, в июне 2008 года карибские МФЦ владели долгосрочными американскими ценными бумагами на сумму более 1 трлн долларов, при этом именно Каймановы острова были крупнейшим зарубежным держателем частных американских ипотечных ценных бумаг, и, несомненно, финансовые операции с этими активами оказали непосредственное влияние на развитие и ход американского ипотечного кризиса, превратившегося в мировой финансовый. Со спекулятивных атак на валюты Таиланда, Малайзии, Индонезии и Филиппин, осуществленных хедж-фондами, зарегистрированными в офшорах, начался и азиатский финансовый кризис в конце 1990-х.

Немаловажным фактором является и то, что в зависимости от классификации половина или треть мировых офшоров являются британскими: это либо территории Британского Содружества, либо недавно получившие независимость, но де-факто остающиеся в британской орбите. Поэтому даже объявленная в прошлом году «двадцаткой» борьба против офшоров под определенным углом зрения видится как «борьба бульдогов под ковром» — Великобритания готова дать добро на санкции против Швейцарии или Лихтенштейна, но вряд ли поддержит атаку на «своих».

Вызывают вопросы и итоги 2009 года по переформатированию белых, серых и черных списков офшоров, составляемых Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После прошлогоднего саммита G20 ряду «неблагонадежных» стран из серого списка было предложено подписать двусторонние соглашения об обмене налоговой информацией как минимум с 12 (любыми) государствами в соответствии со стандартами ОЭСР и, таким образом, покинуть серый список. В результате в сером списке, где было более 40 фигурантов, к концу 2009 года осталось 17. «Помирились» с ОЭСР как большие офшоры — Швейцария и Лихтенштейн, так и малые территории. Например, из серого списка еще летом 2009 года (по весьма сомнительным формальным основаниям) были удалены Каймановы острова и Британские Виргинские острова. Но речь не идет об автоматическом обмене всей информации, а о предоставлении информации по запросу тем странам, с которыми подписано соглашение.

.jpg)

Пчелы и мед

С учетом имеющейся официальной и неофициальной статистики по тем объемам мировых финансов, которые «гуляют» через офшоры, понятно, что они являются едва ли не ведущим инструментом реальной глобальной экономики со всеми ее теневыми потоками. Более того, даже если удастся каким-то образом сократить прямое укрывание там средств от налогов, то, по мнению некоторых экспертов, офшоры усилят торговый компонент своей деятельности — будут в большей степени, чем сегодня, площадкой для известных операций, когда компании продают по бросовой цене товары офшорному партнеру, с тем чтобы абсолютно легально не иметь большой налогооблагаемой прибыли, а получить ее уже потом с помощью этого партнера.

Начавшаяся с подачи G20 борьба с офшорами действительно может вернуть часть средств в госбюджеты. Также эта мера, несомненно, придаст популярности действующим ведущим политикам в глазах сограждан. Но говорить о победе над офшорными схемами движения капиталов можно будет только в совершенно иной архитектуре мировых финансов. В нынешней же реальности борьба с ними выглядит как борьба пчел против меда.

.jpg)

Комментарии

Статья "Пиастры!..." Маринэ Восканян, как, впрочем, и иные её работы,написана ясно, доходчиво,с чёткой аргументацией и оптимальной компактностью. Ссылки, в качестве примера, на то, как США теряют налоги в результате существования за их пределами разумеется интересны и впечатлительны. Имело было бы смысле в связи этой темой представить в сравнении и проблемы России. Думается, материал получился не менее впечатляющим.