Искусство

Другая сторона дна

О книге Анны Старобинец «Первый отряд. Истина» и о том, что в поисках потерянного Бога легко стать оборотнем

Последнее, что я видел на улице вечером 9 мая, был пьяный бомж со спущенными штанами, храпящий на поребрике прямо напротив моей парадной. С георгиевской ленточкой на рукаве, разумеется. Начни я его фотографировать, и происходи дело где-нибудь в Узбекистане, меня могли бы привлечь к ответственности за клеветнический снимок.

Но я не фотографирую, да и дело было в Петербурге.

Но я не фотографирую, да и дело было в Петербурге.

А главное — не думаю, что вид помеченного знаком Победы бомжа может нынче чем-то оскорбить ветерана или память его внуков.

Люди умеют жить в разных слоях атмосферы, в разных экологических нишах, как кошки, например, и собаки, способные существовать в одной квартире, друг друга не замечая.

Сниму дань. Только по праздникам!

Жизнь уже настолько отмоталась вперед от войны, что ветераны воспринимаются не героями из реальности, а актерами, сыгравшими в старых фильмах.

Вываливание этих фильмов скопом и чохом на все телеканалы за один день: по любым, кажется, понятиям это беспардонная девальвация.

Если мы хотим рассказать об истории, например, ребенку, то должны ведь понимать, что он посмотрит два фильма, ничего уже на третьем не соображая, больше мы ему сами не разрешим, а в следующие выходные фильма про войну не будет, ибо сколько же можно.

Нет, поливают как из корыта… Семь серий эпопеи без перерыва, десять серий любимого сериала подряд. «Отдали дань ветеранам — на душе легче», — это я подлинную выписал из телевизора фразу. Отдание дани состояло в прокатывании ветеранов на расписанных под гжель автомобилях.

Спикер Миронов нарисовался вдруг перед 65-летием: заявил, что словосочетание «снятие блокады» оскорбляет блокадников. Правильно было бы «освобождение от блокады».

Оно, может, и правильнее, но полвека никого не оскорбляло. Почему вопрос всплыл перед Днем Победы? Потому, наверное, что «третье лицо в государстве» уж и не знает, с каким вопросом всплыть. До этого выныривал с наездом на лицо премьера Путина, предельно громкий информационный повод, да и то через два дня забыли. Теперь попробовал подобраться с другой стороны, через историю.

Блокадников и ветеранов еще достаточно в живых, чтобы ощущать себя их «защитником», но они уже настолько «не в фокусе», что можно относиться к ним просто как и историческому материалу.

Некропортал свободен

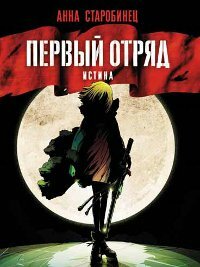

Книга «Первый отряд. Истина» легла на прилавки сразу после праздника, словно из деликатности придержали. Хотя, если и так, деликатность ненужная: вряд ли ее прочтет хотя бы один ветеран.

Лавина хлынувших в последние годы «неформатных», с элементами фантастики фильмов и книг про войну, каким-то образом учитывает этот отрыв ветеранов от «нас». Они — как дети, как животные — существуют в каком-то своем, вполне параллельном мире.

Среди этих книг и фильмов бывают плохие и хорошие.

Мультфильм-анимэ «Первый отряд», произведенный японцами по сценарию и инициативе двух парней русского происхождения, проживающих в Америке и Европе (Михаил Шприц и Алексей Климов их зовут), прошел по нашим экранам осенью прошлого года.

Это хороший мультфильм. Действие его происходит в 1942 году, фашистские танки еще прут на Москву, и неизвестно, куда качнется маятник. Юная красавица Надя Русланова, пионерка и экстрасенс, потеряла память, отлежалась в скиту у старца и призвана в столицу, на Лубянскую площадь, где получает увесистое блокбастерное задание. Ей надо отправиться на тот свет (никакаких спецэффектов, чисто через некропортал), найти своих погибших товарищей, тоже пионеров-героев, тот самый «Первый отряд». Чтобы там, на Том Свете, принять бой с тевтонскими рыцарями, которых чуть раньше «включили» для решающих схваток соответствующие гитлеровские инстанции, культурный фонд «Аненербе».

Бой дан и принят, нарисовано все, уж не знаю, насколько великолепно (надо посмотреть много анимэ, чтобы разбираться в качественных отличиях), но на свежий глаз весьма убедительно.

Радикальность смены контекста исключала вопросы о исторической достоверности: сказано же, что сказка. В сухом остатке были высокотехнологичные картинки и серьезный разговор о дружбе и ненависти, любви и предательстве.

И продолжался, кстати, этот разговор аккуратное гуманитарное время: чуть больше часа. Торчали там какие-то недообъясненные сюжетные нити, слишком густым казался в некоторых местах мистический туман, но это все игры, привычные по современным мультимедиапроектам. Еще до выхода первого фильма Шприц и Климов заявляли, что готов сценарий второго.

А что видела ты?

Пока есть книги: вышел комикс по сценарию кино и отчетный роман Анны Старобинец. Интернет выдает, что она была первой журналисткой, кому Шприц дал интервью для российской печати. Так и действуют вампиры: заманят, укусят, и ты уже с ними, пишешь книжку.

Действие сочинения «Первый отряд. Истина» происходит в наши дни. Тоже есть группа продвинутых подростков: только если в отряд-1942 набирали детей врагов народа, то этот составлен из сирот. Базируется он в крымском санатории «Надежда», а девочку, зарифмованную с Надей Руслановой, зовут Никой. Она продвинута пуще иных воспитанников, а потому с нее после просмотра мультфильма «Первый отряд» особый спрос:

— Цыганка видела кровь! Рыжий видел огонь! Клоун видел лед! Немой видел луну! А ты? Что видела ты?

Она видела все, но не может осознать и боится сказать. Экранное детише Шприца и Климова оказывается Посланием с Той Стороны (чаще упоминается топоним Полая Земля, а иногда еще Сумеречная Долина). Там зреет то ли Последняя Битва, то ли Предпоследнее Примирение, и куча разнообразных граждан и призраков имеют в этих событиях свой интерес.

Руководитель отряда генерал Подбельский с гэбэшным прошлым, баварский депутат, производитель пилюль, заменяющих еду, депутатка уже бундестага, замаскировавшаяся старая нацистка, две пары близнецов, невольно втянутые в сюжет колдуны с разных сторон света: последовательность их взаимодействий я не опишу здесь не только потому, что сюжет нельзя выдавать, но и потому, что сам далеко не все понял. Не до конца, скажем, разобрался, с ролью люциферитов, которые некогда из сочувствия смешали свою кровь с кровью человеко-зверей.

Приятно встретить тему разумных дельфинов, милую по фантастике шестидесятых (тогда в книгах о них тоже щеголяли словом «афалина»).

— Когда я вижу круглый огонь, хочу бояться. Хочу вплыть на другую сторону дна, — говорит дельфин, и ему веришь.

Есть в книжке митинги в Севастополе вокруг нашего флота, чуть-чуть Нюрнберга, едва-едва Берлина, щепотка Аргентины (шаман там сидит в пещере, умеет превращаться в белого ягуара), капелька московского цирка начала тридцатых, изрядно саамской культуры, русской Лапландии, оленей с золотыми рогами, прикосновения которых оживляют мертвых. Оживляют не в смысле возвращают к земной жизни, а включают для шараханий по обратному миру.

Привлекают внимание напитки на основе крови зайца, умершего в страхе, и помета птицы, кричащей лишь по ночам.

Есть комары размером с пони, липкие присоски на их лапах с чавканием целуют лед.

Есть «камера сенсорной депривации», провоцирующая заменить первую букву в своей аббре-виатуре.

На границе миров есть башня типа Спасской цвета сукровицы.

Есть «вирус счастья»: так тебе хорошо, что выйти из помещения не можешь, а вирус-то убивает, ибо зашкаливают эмоции.

И какая-то в конце еще вдруг телевизионная что ли игра «Момент истины» появляется совсем уж ни к urbi, ни к orbi.

Напутано опять же специально, ибо в культовых фэнтезийных проектах предусмотрены, во-первых, фанаты, страсть как любящие рисовать карты книжных и фильмовых миров, а во-вторых, предусмотрены сами эти миры — пиквелы, миквелы, квиквелы.

Внутривенно затосковала

Но читать эту чушь может и человек, лакомый не до сумеречных долин, а до литературы: на роль Надежды-Ники нанята весьма талантливая сочинительница. Ну или заставили ее, подключив к камере сенсорной депривации, не знаю. Фраза «после насильственного введения препарата внутривенно затосковала и через два часа умерла» кажется построенной неудачно, но, может, именно в ней разгадка, зачем Анне Старобинец этот отряд.

«Старуха тяжело поднялась, внутри нее что-то хрустнуло, точно сломали сухую тонкую ветку» — замечательно, а в следующей же фразе есть лабрадор-поводырь, расползшийся у ее ног бесформенной черной кучей.

«Крохотные зрачки подрагивали и слегка шевелились, как мошки в желе» — замечательно.

«Человек, который кормит тебя, старается тебя не обманывать, пока ты не дожуешь до конца» — заставляет задуматься.

«Ее волосы… всегда были белыми, но раньше они были белыми, как выжженный солнцем золотистый песок, теперь же стали белыми, как густой едкий дым горящей сосны» — с фигурами разного рода повторов, синтаксических и лексических, автор иногда пережимает, но тут вышло славно.

Или вот хорошо: девочке так не нравится ее случайно встреченный биологический отец, что ей «хочется верить, что генетика — продажная девка, а не точная, как оптический прицел, наука». А вот про другого родственника: «Он хочет, чтобы я отвлекла его старость, задобрила, заболтала ее, загнала ее обратно под сердце».

Особо хорошо получается про Луну, тут Старобинец явно знает, о чем пишет. «Луна пористая и рыхлая, как шляпка гриба, и если ее тронуть — умрешь. Цыганка втыкает в Луну иголку, и из дырочки сочится густая желтая влага». В другом месте овчарки тянут к Луне мокрые пасти, как к заброшенной в небеса падали.

«Он наткнулся на Истину как пьяный мясник, слепо бредующий по скользкому вонючему полу и готовый угодить мордой в свиную тушу, пошатнувшись, налетает на дверь» — и это прелестно.

«Орден Отечественной войны первой степени, насаженный под стеклом на булавку, как сушеная коллекционная бабочка» — похоже на описание стратегии всего проекта «Первый отряд».

Находок таких много, другое дело, что все они имеют скорее статус изюма в навозной куче. Спутавшийся фэнтезийный клубок при всей своей замысловатости примитивнее языкового чутья автора. Оно, чутье, местами и неуместно. «В шоколадном Париже, в баклажановой Барселоне, даже в кофейном Берлине…». Можно спорить, насколько эти эпитеты точны. В набоковском «Подвиге» поэтесса Алла именовала Стамбул аметистовым, главный герой такое сравнение отвергал, а автор не мог решить, чью сторону занять. Бывает. Но с чем трудно спорить: сама природа таких эпитетов не во вкусе прожорливого депутата Йегера, в чьей речи они фантастическим образом появляются.

Дай Бог, конечно, чтобы целевая аудитория скушала этот и по замыслу, и в некоторых частностях исполнения симпатичный проект. Но вот зачем книга такая большая — четыреста страниц там, где трехсот хватило бы с избытком. Во многих местах видно, как Старобинец «натягивает объем»… Тоже требование мульмедийности? Нужно было дать как можно больше «порталов», точек входа?

Совокупляться на кладбищах

Главный «портал» — это «Аненербе», контора, о которой ничего не знали советские граждане, а потсоветским она знакома благодаря перестроечной брошюрке «Утро магов» и разного качества отечественному науч-попу об оккультных тайнах третьего рейха. «Аненербе» означает «память предков», существовала фирма с 1935 года, через пару лет вошла в состав СС. Нацисты — весомая их, во всяком случае, часть во главе с Гитлером и Гиммлером — верили в Вечный Лед и Полую Землю. В самые тяжелые времена, уже по ходу войны с СССР, устраивали экпедиции на Север и в Индию в поисках костей священных предков, в лесах Вестфалии строили свой «Ватикан», замок, в котором Высшие Чины в решающий момент должны бывли обратиться в Чистое Сияние.

Думаю, появление в последнее десятилетие довольно большого количества текстов, задним числом приписывающих и нам мистико-военные операции, связано с элементарной завистью: у Гитлера была концепция Полой Земли, а у нашего Сталина не было, непорядок. Вроде бы Рерих искал Шамбалу на деньги советских спецслужб, тоже мы хотели подсуетиться по магической линии, но у «Аненербе» все куда красивше и готичнее. Шприц в интервью с восхищением говорил о «приказе Гиммлера командирам СС по возможности совокупляться со своими женами на германских кладбищах, чтобы энергетика героев могла повлиять на зарождение плода и геройский дух перешел в сына или дочь». Впрямь стильно.

То есть зависть эта не мистическая, а эстетическая: так нравились советским школьникам (только ли школьникам?) форма и строевая подготовка эсэсовцев из «Семнадцати мгновений весны». «Первый отряд»-то смотрели и прочтут лишь особо озабоченные, а Штирлица смотрели все, и до сих пор не совсем ясно, почему за воспевание нацистской эстетики не на Колыму ссылали, а давали Ленинские премии. Год назад, как многие помнят, Штирлица раскрасили на компьютере, на 65-летие в таком виде его не показывали, тоже из какой-то деликатности, но, позволю себе заметить, что десакрализация путем раскраски Штирлицу поделом. Внесу еще одну краску в этот процесс: в одноименном романе Юлиана Семенова (он вышел в 1969 году) на первой же странице во втором абзаце упоминается слово «гомосексуалист» (вообще редкость для сов. лит-ры), более того — оно относится к самому Штирлицу! В каком смысле, особо любознательные могут узнать, глянув в роман.

Сказать по-большому

Зависть, однако, завистью, но вообще-то, конечно, «Первый отряд» принадлежит более широкому контексту. Тому самому, что порождает, скажем, необычайно популярные ныне саги о вампирах, которые среди нас, хотя мы и не всегда знаем их в лицо.

Это все последствия событий столетней с маленькой тележкой давности, когда умер Бог, и люди кинулись строить на освободившемся месте свои башни, с претензией на демиургичность или, во всяком случае, всеобъяснение. Бихевиористы хотели переклепать человека, в Сухуми скрещивали обязьян и людей, авангардное искусство вскрывало Вселенную, как банку колы, Фрейд на место божественной вертикали устанавливал, кряхтя, позолоченный циклопический фаллос. Старобинец цитирует в книжке статьи 1910 года о телепатических лучах, способных ворочать бревна.

«Большие дискурсы» опозорились прежде всего стараниями фашистов и коммунистов, в философии победили постмодернистская дробность, локальность. Малая идея — она как малая собака, мир переделывать под себя не станет, больно не цапнет. Но ситуация снова изменилась. Постмодернизм надул виртуальный пузырь, пузырь лопнул, фьючерсы и симулякры посыпались, а тут еще наши друзья-соперники магометане набрали силу, а их бог никуда не умирал, очень даже на ходу, и его именем очень удачно взрываются что высотные, что подземные торговые центры.

Естественна ответная реакция, желание тоже вернуться к Большим Идеям или опять попробовать построить новые… навыки потеряны, институции разрушены. Как знать, может, совсем скоро Европа начнет, например, реставрировать монархии, а пока искусство заслано вперед, изучает зоны возможных прорывов.

В Великой Отечественной войне Шприца Старобинец и их единочувственников интересует, наверное, не столько конкретная эпоха, Крым и советский народ: это просто ближайший материал. А ведет их само по себе желание заговорить по-большому.

Навстречу 70-летию победы

Потому, если ветеран и изучит чудом шедевр, где высказывается сомнительная для него идея, что Победа была одержана не на Курской дуге, а в Полой Промежности, простите, в Сумеречной Долине, он не станет оскорбляться. Ветеран не дурак, он поймет, во-первых, что ребята движимы пусть неясным, но серьезным чувством, а во-вторых, что это все снято-написано не совсем про него.

Ему же есть чем заняться. Моей знакомой Фриде Алексеевне восемьдесят пять, то есть она ровесница Нади Руслановой и других пионеров-героев из первого отряда. Первую половину войны она была блокадницей, вторую — связисткой. Прошлой осенью прищемила палец, помогая сестре собирать шкаф, зимой простудилась, сбрасывая снег с балкона, а весной поехала к друзьям в Эстонию, каталась там на телеге, ушибла бедро. Летом Фриде Алексеевне плыть на Валаам, бедро болит, старушка злится. Но поплывет.

Или бабушки, которых я встретил перед самым 9 Мая в маршрутке, идущей в Питер из Пулково-2. Им нужно было в Пулково-1, чтобы улететь по ветеранскому бесплатному билету — во Владивосток, конечно, лететь так лететь. Дура-чиновница отправила их не в то Пулково, автобуса между терминалами нет, такси дорого, вот и пришлось ехать обратно в сторону города, по дороге выходить, перебираться с чемоданами через шоссе, там снова ловить маршрутку… Ветеранши не ругались, лишь беспокоились за коллег, которые тоже приедут не туда. И не боялись опоздать на самолет: видимо, выехали очень загодя.

У них было время узнать, что такое Время.

Вспоминаю бабушку из «Москвы — Петушков», переживавшую за внучку, не слишком ли далеко та пытается зайти в поисках своего Я.

Досье

Анна Старобинец (1978, Москва), прозаи-к, журналист, сценарист. Училась в востоковедческом лицее, потом в МГУ на филологическом факультете, работала в разных московских газетах и журналах. Пишет прозу в жанре «хоррор», что для русской словесности большая редкость. Автор романа «Убежище 3/9» и сборников повестей-рассказов «Переходный возраст» и «Резкое похолодание». Один из авторов сценария фольклорного блокбастера «Книга сказок».

Комментарии