Искусство

Последняя песня Буратино

О посмертной книге Дмитрия Горчева

У кольцевой печи работают шестеро: трое укладывают сырые кирпичи, трое забирают уже обожженные. Температура у печи семьдесят градусов.

У кольцевой печи работают шестеро: трое укладывают сырые кирпичи, трое забирают уже обожженные. Температура у печи семьдесят градусов.

Два дня в первую смену, два во вторую, два в третью, два выходных. Через несколько дней, проснувшись и глядя на часы, не можешь сообразить, восемь вечера или восемь утра.

Терпение и труд

«Два выходных» — значит, не лагерь. Всего лишь кирпичный завод в поселке нефтяников. Стройотряд.

В армии стройбат, это похлеще. Там, если нет полезной работы, солдат выгоняют долбить траншею ради чистого искусства долбления, ибо от незаполненного трудом досуга в неокрепших душах заводится ненужная мировая тоска.

Так что — долбить траншею. В мороз. Перед работой сражение за единственный лом, ибо лом хоть немножко, а согревает, в отличие от кирки и лопаты.

В этой книге много про труд. Герой — писатель, но литературная его деятельность фигурирует уже лишь в виде готового издания, которое иногда приходится показывать ментам вместо паспорта. В кадре он не пишет, а носит бетон, охаживает кувалдой дверь от вагонного туалета (его поставили на состав, склеенный целиком из аварийных вагонов, и долбление по двери кувалдой каждые двадцать минут есть единственный залог ее невываливания из креплений), чистит армейский сортир, колет дрова. Иногда переводит с иностранного языка: в казахских степях, куда цивилизаторская нелегкая заносит его американских работодателей.

Воду возят

Горчев прославился благодаря малым формам, иногда превращающимся в фабульные рассказы, а иногда застывающим в благородной позе заметки или эссе. Когда случился Интернет, Горчев стал одним из первых блоггеров-«тысячнегов», и стало понятно, что проза его всегда тяготела к форме «поста». Сеть (у юзера dimkin 12600 «подписчиков») помогла и раскрутке книжек: сборников, написанных и до Интернета, и для него.

Бог знает, еще чуть-чуть, и эта аутсайдерская литература могла превратиться в хотя бы с небольшой буквы коммерческую… Сотни же тысяч читателей у Чарльза Буковски и Венички Ерофеева. Упорным образом гении-аутсайдеры до своего «коммерческого периода» не доживают. Иногда совсем чуть-чуть. Вот и с Горчевым та же горькая произошла петрушка. Зачем нужен небесам этот сволочной закон… не наше дело.

«О том, как это было, зачем оно так есть и почему никогда не изменится» — аннотации на обложке обычно сочиняет издательство, но тут чувствуется авторская рука. Дмитрий Анатольевич Горчев пишет короткими абзацами, предложениями и словами, даже по этой фразе из аннотации слышно, что он умеет сказать настолько просто и четко, что сказанное сразу высекается в мраморе.

Он умеет двумя линиями обозначить какую-нибудь хорошо понятную всякому физиологическую ситуацию. «Из меня валил пар, и на лице моем блуждал идиотизм. Я был тепл. Наконец-то я был тепл». Он любит незамысловатый, но чеканный гротеск. «Баржи, перевозящие воду из Ладожского озера в Финский залив». Или: «В Казахстане у всех сержантов милиции фамилия Садвакасов».

То есть «умел» и «любил». Но говорим же мы о Пушкине, восхищаясь его стилистическим мастерством, «Пушкин может трижды употребить в стихе одно слово, и это не покажется неряшливостью». Или: «Достоевский может ненавидеть своего героя, но какой-то нежной ненавистью».

Горчев часто упоминает фекалии, и поморщился бы, если бы при нем произнесли это слово. Говно, конечно, а никакие не фекалии он часто упоминает, чтобы внятнее была сцена с обкакавшимся ребенком, нагадившим медведем или срущим солдатом.

Названия его рассказов тоже тяготеют к прозрачной ясности. Вот у меня на столе бумажка, на которой начертано «Квасов — «Блядь», «Хохлова — «Яйца». Это петербургские литераторы записывались, кто какой горчевский рассказ будет читать на вечере его памяти.

У Горчева много мата, наиболее компактного и эмоционального выразительного средства. Вот красавицы у сельпо: молодая мама с младенцем в коляске и ее малолетняя сестра в розовом платье и белых носочках, «мечта гумберт-гумберта». Купили огромную упаковку самого крепленого пива.

— Ну б...я ухрюкаемся сёдня в п...ду! — комментирует старшая.

— За...сь, за...сь! — радуется сестренка.

Лучше не скажешь, чего там.

Еще Горчев избегает кавычек: пишет, например, «телевизор рубин», «водка хлебная долина». На мраморе не нужны кавычки, слишком насекомая для мрамора вещь.

…экзальтированных старцев

Эта книга отличается от предыдущих единством замысла. Она по-прежнему состоит из коротких заметок: фрагментов жизни, проведенной в алма-атинском офисе (короткий «богатый» период), советской армии, железнодорожном вагоне и псковской деревне. Но практически во всех заметках в центре действия сам Горчев, и сочинение позиционировано как «первый автобиографический прото-роман».

Помимо подбора материала, романная форма задается аж тремя вступлениями. В первом, самом пафосном — «Губы его всегда сухи. Внутри его шершавого рта медленно шевелится наждачный язык…» — вводится фигура концептуального Буратино, который в воде не тонет, но и не плавает, мог бы жить в космосе без специальных приспоблений, но никому там не нужен. «Он не знает, куда он идет, но знает, откуда уходит». Потом следует стишок «последняя песня Буратино», завершающийся посыланием всех на три буквы. Потом еще вводные рассуждения — о том, что издатели нынче потакают такому-сякому читателю… необязательные рассуждения. Вызваны к жизни не художественной потребностью, а желанием именно структурировать книжку, с которой и так все в порядке: Горчева одну заметку взглядом зацепишь, и читаешь, пока не срубит сон или не грянет гром.

Прямые публицистические рассуждения Горчеву вообще не к лицу. Москва, «погребенная под мухоморами небоскребов, выстроенных по самой последней сингапурской моде семидесятых годов прошлого века» — не слишком достойно его пера. Приложить власти он умеет лучше, по-горчевски — «Главных Начальников и Президентов все, кто не они сами, не их родственники или знакомые и не иностранцы, называются «россияне».

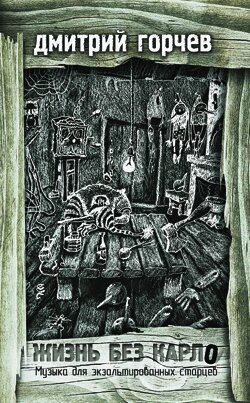

Вывеска романа двойная и не слишком запоминающаяся — «Жизнь без Карло. Музыка для экзальтированных старцев». Выражение про музыку сильное — так ловко армейский рок-музыкант, по иным поводам ленящийся два слова связать, обозначил творчество Юрия Антонова. Но для названия книги не особенно подходит.

Все это теперь неважно, конечно.

В магазинах в диалогах между покупателями и продавцами книга называется просто «новый Горчев». В идеальном его томе будет собрано просто все, без структурирования, а на обложке будет написано «Горчев». Он сам себе жанр и название всех своих книг.

Божий человек-невидимка

В двух из трех предисловий поднимается тема невидимости. Про Буратино сказано: «Спешащие куда-то люди проходят сквозь него и потом отряхивают с себя пыль, удивляясь: где это они так испачкались?» Через пару страниц мечтательно выведено, что даже милиция не замечает граждан, подобных горчевскому лирическому герою, ибо взять с таких граждан, как правило, нечего. В рюкзаке книжка и два валенка, в одном валенке топор, в другом — топорище.

Есть армейская заметка, как проверяющий генерал встретил на плацу Горчева в тапочках, без ремня, в бушлате на голое тело. Потерял дар речи. Комбат Иобидзе утешил генерала:

— Не обращайте внимания. Это художник, Божий человек. Дурачок наш.

Есть рассуждения о том, что плацкартный вагон, сколь ни ужасен, лучше купейного, ибо в купе ты заперт с совершенно незнакомыми людьми, а в плацкарте и воздуха побольше на человекоединицу, и, главное, ты как бы в толпе, где проще сохранить инкогнито.

Можно еще прикинуться невидимым: допиться до бесчувствия, купить урюку и с видом сеятеля разбрасывать его «с сатанинским хохотом» по перрону, а потом ничего не помнить.

По мне, всякий нормальный человек хотел бы быть невидимым… поменьше вообще пересекаться с людьми. Справедливо сказано, что ад — это другие.

Но есть натуры, у которых это естественное желание развито сильнее — в силу опыта (жизненный опыт, по Горчеву, бывает только отрицательным), а то еще и памяти предков. Дядька Горчева, красавец и гармонист, прошедший без ран всю войну, повесился в коровнике. Бабка родная кантовалась в лагерях, неродной дед Яков Абрамович, спрятанный на сеновале белорусскими соседями, наблюдал оттуда расстрел всей своей семьи, а самого Горчева в перестройку обули, скажем, наперсточники… тоже ведь, согласитесь, обували они не всякого.

Горчев, кроме литературы, еще и фотографировал, и рисовал: на обложке этой книги его рисунок. Буратино заснул за столом, сжимая заветный стакан, шкурки других буратин висят на гвоздях, паутина в углу, лампочка болтается, крыса высовывает любопытствующий нос.

Ракурс такой хитрый… думаешь, из телевизора, что ли? Но из телевизора редко рисуют, да и нет в деревне телевизора, то есть у Горчева как раз был, но он его на что-то сменял, на сколько-то дров.

А что бывает в деревне, кроме телевизора? Окно, конечно. «То, что снаружи крест, то изнутри окно».

Все правильно: это ракурс из окна. Из страшного фильма: так приближается к мирному дому злодей, и камера вместе с ним выискивает беззащитную жертву.

У нашего героя, впрочем, свой топор наготове.

Он понимает, что совсем невидимым стать нельзя, от всех не убежишь (да, в деревне людей чужих куда меньше, но они куда ближе, увесистее).

Он готов встречаться с реальностью.

Последние под луной

Какая реальность, примерно уже ясно. Насчет «даже милиция не замечает» — это было благим пожеланием. В книжке много сцен, как замечала. Милиция и ста рублями не брезгует… чего брезговать-то.

Стройбатовские сцены через одну посвящены мордобою на кафельном полу туалета.

В деревенских — красной нитью неприехавшая опять автолавка. Шесть домов в деревне, часто к автолавке никто не выходит, вот она и забила на расписание, приезжает по большим праздникам. Приходится снаряжать рюкзак, валенки, все такое, в семь утра вставать к дизелю, до которого пешком через лес, а потом еще, что ли, на автобусе до райцентра, а иногда такая погода, что картошку почистить возможным не представляется.

Высоокоплачиваемая работа в американско-казахском офисе заканчивается тем, что приезжает большой начальник из самой Америки и пытается заставить сотрудников друг на друга поактивнее стучать.

Насчет жизни в Петербурге с ноября по февраль, может, и преувеличено, но литературно убедительно: «Если проснулся, то скоро поймешь, что зря. Если с кем-то заговорил, то не ответят. Если тебя самого про что-то спросят, пожмешь плечами и пойдешь дальше. Заходит мертвый человек в круглосуточный магазин, покупает у спящей продавщицы бутылку мертвой водки или пиво степан-разин и тут же исчезает». И это как-никак все же Петербург.

«А многие ли из вас, смеявшиеся в детстве над человеком рассеянным, знают, на какой ветке расположена станция Дибуны?»

На какой ветке Дибуны, я не знаю, но зато знаю, что у Витебского вокзала нет подземного перехода, о котором вдохновенно рассказывает Горчев.

С этим вокзалом вообще занятно. У Горчева он вообще какой-то апофеоз враждебной реальности. Оттуда будто бы отправляются домой разных мастей гастарбайтеры, которых хищно выслеживают толстые милиционеры.

Г-м. Витебский недалеко от моего дома, я хожу туда гулять. Это шедевр архитектуры модерна, внутри там чистота, на перронах роскошь инженерной мысли, гастарбайтеров и даже милиционеров не видать, в старинном зале ожидания по воскресеньям в 15 часов поют для всех желающих оперные арии.

Но, как и полагается последовательному жизнененавистнику и мизантропу, Горчев, конечно, мастер высокой поэзии и щемящей любви к пустынным ночным перронам, «на которых даже трезвый и свободный пассажир чувствует себя как первый и последний человек на Луне».

Фанта за 20 копеек

Топор, то есть, тут ни при чем. Он нужен как средство минимального сопротивления, когда уж совсем прижмут, но если в горницу, изображенную на обложке, вломится медведь («о людях лучше вообще не думать»), бойцовский дух не поможет.

Есть авторы и просто люди, функция которых не биться, а распространять вокруг человеческое тепло и воспевать по мере сил щедрость Творения. Вот пачка сигарет, подаренная на двадцатилетие стройбатовскими сослуживцами — разве не дар небес?

Во времена горбачевского антиалкогольного эксперимента, помнится, даром небес казалась бутылка водки, купленная даже за непропорциональные кровные у официанта с заднего хода, у таксиста, у проводника. Проводник на отдаленных путях все равно впустую кукует, вот и продавал он страждущим водку.

Проводник Горчев, получив первую зарплату, тоже набрал водки на продажу. Славно было бы предположить сейчас, что мне доводилось на станции Свердловск приобретать злодейку с наклейкой у хмурого небритого хмыря, которого я годы спустя узнал в выдающемся литераторе… Но нет, горчевский бизнес не задался, товар был немедленно выпит, и коммерсантов наутро уволили с железной дороги.

Чем хороши горчевские истории: там, где писатель ставит точку, читатель может начать свой рассказ.

Я, допустим, вспомнил, как были делегированы к проводникам за пузырем братья Зайцевы, высокий и коротышка, дружно попали под «запорожец», а потом лежали в больнице на соседних койках с одинаковыми гипсовыми под потолком ногами.

На следующей же странице упоминается город Москва, «где на Казанском вокзале продают волшебный напиток фанта по двадцати копеек за стакан»: Господи, тут совсем в точку, я этот волшебный напиток ровно по этой цене как раз на Казанском вокзале впервые с восторгом и выпил, и знаю точно дату — 3 января 1980 года!

И еще на следующей странице — семья в вагоне обсуждает, ужинать не ужинать, решает воздержаться, и старшая женщина говорит: «Ну и ладно, тем более что все равно послезавтра уже Херсон». А мой друг — в те же дни, когда я читал «Жизнь без Карло!» — заселился ночью на проходящий поезд все на той же станции Свердловск, предвкушая нелегкие двадцать восемь часов до Москвы (больше суток, целая жизнь). Поезд был крайне дальнего следования, шел из Владивостока. «Где мы?» — открыл глаза пассажир, внимающий перестуку шпал уже без малого неделю. «На «рале», — сказал мой товарищ. «О, подъезжаем!» — обрадовался пассажир, мгновенно очнулся и двинул в тамбур курить.

Когда едешь неделю, за сутки перед столицей можно уже собрать вещи и курить в праздничном ожидании.

Поэт-негражданин

Горчев не был «россиянином». Известно, какие надежные препоны наше государство возвело перед русскими из бывшего СССР, разевающими хлебала на российский паспорт. О гражданстве моей великой, не всякому понаехавшему открытой страны Горчев хлопотал до последних дней — не дохлопотал.

Он состоял в Союзе писателей. Однажды его пригласили в Город на неформальную встречу с Гюнтером Грассом. Грасс — нобелевский лауреат, проявил креатив. Узнав из беседы о горчевских мытарствах, он выхватил дорогое перо и написал письмо президенту Медведеву с просьбой дать Горчеву гражданство России. Подарил это письмо Горчеву. Так что в его архиве сохранился, наверное, автограф Гюнтера Грасса.

Однажды Горчев получил и вовсе богатый писательский бонус: месячную «резиденцию» на шведском острове Готланд. Про это в книге есть одна заметка.

Писатель сидел на закате на берегу моря и курил трубку, а по берегу бродила птица типа кулик.

«Когда солнце совсем исчезло, кулик этот закричал так горестно и тоскливо, что солнце на одну секунду снова высунулось из моря. Ну а потом исчезло навсегда, конечно».

Постскриптум

И последнее: про «навсегда».

Горчев предполагает, что инженер, нарисовавший конструкцию наших плацкартов, обречен «там» вечно идти по бесконечному вагонному проходу — торчащими в лицо ногами спящих пассажиров.

Это справедливо, но существует ли «там»?

Вечный спор между верящими и неверящими в загробную жизнь не имеет смысла: веришь в бессмертие души, так она у тебя и бессмертна, и ты ответишь и за хорошее, и за плохое, а не веришь — так и отойди в уголок.

Андеграундно-сетевой на данный момент культ Горчева неизбежно превратится со временем в официальный, писателей такого таланта даже в городе на Неве поди поищи. Культ — это, конечно, наросты, ржавый глянец и перегибы, ну и ладно, пусть будут. Культ означает тиражи, а у Горчева есть наследники, ради которых можно потерпеть и перегибы.

Это все еще не сейчас, попозже… а сейчас, хоть и давно минуло сорок дней, остается ощущение, что он еще совсем недалеко, что он еще видит и слышит.

Солнце не садится навсегда, Димкин.

«Говорят, что половину дороги человек думает о том , что оставил позади, а вторую половину — о том, что ждет его далее».

Далее — впереди.

Досье

Дмитрий Горчев (Целиноград, 1963 — Гостилово, Невельский район Псковской области, 2010). Писатель, художник, блоггер, автор около десятка книг малой прозы. «Родился в крестьянской семье, но уже в городском роддоме: мать моя была первая из всей семьи, кто вырвался наконец в Город». Служил в Советской армии на космодроме Плесецк. Учился в Омском политехе, окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. Работал токарем, проводником, учителем иностранного языка, системным администратором, техническим переводчиком. В 1999-м переехал в Санкт-Петербург. До 2005-го работал главным художником журнала Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век».

Дмитрий Горчев (Целиноград, 1963 — Гостилово, Невельский район Псковской области, 2010). Писатель, художник, блоггер, автор около десятка книг малой прозы. «Родился в крестьянской семье, но уже в городском роддоме: мать моя была первая из всей семьи, кто вырвался наконец в Город». Служил в Советской армии на космодроме Плесецк. Учился в Омском политехе, окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. Работал токарем, проводником, учителем иностранного языка, системным администратором, техническим переводчиком. В 1999-м переехал в Санкт-Петербург. До 2005-го работал главным художником журнала Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век».

С 2007-го проживал в деревне, 25 марта этого года найден мертвым около своего дома. Причиной смерти стало обширное внутреннее кровоизлияние.

Похоронен в Гостилово.

Комментарии

Статья лихая, но неуважительно к покойнику!

Хорошая статья!Спасибо.