Компании и рынки

На четыре цифры

Дополнительные услуги стали для операторов мобильной связи одним из основных источников прибыли

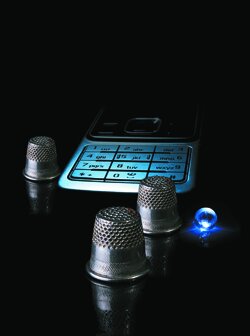

Система финансовых расчетов посредством мобильной связи как магнит притягивает мошенников и спамеров. Усилий операторов, контролирующих рынок, оказывается недостаточно, чтобы навести порядок. Потому в ближайшее время госрегулирование этой сферы будет усилено. Потребителям станет спокойнее, но доходы провайдеров и мобильных компаний существенно сократятся.

В скором времени в России может появиться закон, регламентирующий работу коротких номеров в мобильных сетях. Об этом на коллегии Министерства массовых коммуникаций и связи сообщил недавно глава Роскомнадзора Александр Катулевский. Как пояснил чиновник, абоненты должны будут подписывать с оператором договор, который позволит полностью отказаться от предоставления дополнительных услуг. Никаких других подробностей о государственной инициативе пока неизвестно. Однако представители госорганов уже провели встречу с операторами мобильной связи, где помимо представителей «большой тройки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком») присутствовали представители Tele2 и «Связьинвеста». Беспокойство чиновников по поводу четырех- или шестизначных мобильных номеров связано с активизацией мобильных мошенников. По словам представителей Роскомнадзора, за четыре месяца 2010 года число жалоб на неправомерные действия контент-провайдеров выросло в четыре раза относительно того же периода 2009 года.

В скором времени в России может появиться закон, регламентирующий работу коротких номеров в мобильных сетях. Об этом на коллегии Министерства массовых коммуникаций и связи сообщил недавно глава Роскомнадзора Александр Катулевский. Как пояснил чиновник, абоненты должны будут подписывать с оператором договор, который позволит полностью отказаться от предоставления дополнительных услуг. Никаких других подробностей о государственной инициативе пока неизвестно. Однако представители госорганов уже провели встречу с операторами мобильной связи, где помимо представителей «большой тройки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком») присутствовали представители Tele2 и «Связьинвеста». Беспокойство чиновников по поводу четырех- или шестизначных мобильных номеров связано с активизацией мобильных мошенников. По словам представителей Роскомнадзора, за четыре месяца 2010 года число жалоб на неправомерные действия контент-провайдеров выросло в четыре раза относительно того же периода 2009 года.

Просто и доходно

Короткие номера существуют не только в сотовых сетях, их имеют многие городские экстренные службы, которые можно вызывать не только с мобильного телефона, но и с обычного. По сути, они представляют собой префиксный код. Чтобы любой вызов на него попадал по назначению, с аналогичных цифр не может начинаться ни один другой номер (например, если номер экстренной службы — 112, то телефонов на 112 в сети операторов быть не должно). В мобильной связи короткий номер используется для того, чтобы абоненту было легче его запомнить: технический сигнал с него переадресуется на обычный длинный номер. Такая процедура происходит в сетях оператора по его «таблице трансляций». Но платит за переадресацию владелец номера, а не потребитель. Поэтому при продвижении товаров и услуг иногда указываются разные номера для МТС, «Билайна» и «Мегафона». Благодаря удобству технологии для абонентов короткие номера любят использовать коммерческие структуры, работающие с потребителями. Например, виртуальные магазины, службы такси и другие.

Короткие мобильные номера стали активно использоваться в середине 2000-х годов, когда в стране началась мобильная революция и сотовый телефон перестал быть диковиной, превратившись в необходимый атрибут повседневной жизни. Тогда многие радиостанции и телеканалы, преимущественно ориентированные на молодежь, стали использовать короткие номера для продажи рингтонов (звонков — популярных мелодий), для SMS-чатов в прямом эфире, для телевикторин. О том, что отправка данного SMS будет стоить во много раз дороже обычного, клиентов часто не предупреждали.

В 2007 году короткие номера стали использоваться как способ микроплатежей. Посылками платных SMS заинтересовались многие представители бизнеса. Особенно это понравилось владельцам сайтов в Интернете. Так, осенью 2008 года социальная сеть «Одноклассники» ввела плату за регистрацию нового аккаунта — пользователю нужно было отправить SMS стоимостью от 28 до 35 рублей в зависимости от оператора. Любители спорта могут заказать интернет-трансляции на сайте спутникового телевидения «НТВ Плюс», отправив SMS стоимостью от 50 до 75 рублей. По подсчетам AC&M, в 2008 году оборот рынка микроплатежей составлял около 100 млн долларов, а в 2009-м — уже 380 млн долларов.

Верный доход

Спрос на дополнительные услуги привел к тому, что рынком всерьез заинтересовались сами мобильные операторы. Число коротких номеров, которые обслуживает каждый из представителей «большой тройки», различается. Так, «Мегафон», по его собственным данным, обслуживает около 600 коротких номеров, МТС говорит о нескольких сотнях, представители «Вымпелкома» заявляют, что в их сети зарегистрировано порядка двух тысяч коротких номеров.

При этом сам мобильный оператор, как уверяют участники рынка, выполняет при оказании дополнительных услуг лишь транспортную функцию, собственно информацию доносит специальная компания — контент-провайдер. Крупнейшими игроками на этом рынке стали компании «Первый национальный» (на нее приходится около 50% рынка), i-Free, «Инкор». Однако операторы куда чаще общаются с агрегаторами — компаниями, которые аккумулируют контент различных провайдеров, то есть выступают в качестве посредников. Именно эти три группы делят между собой прибыль от дополнительных услуг, предоставляемых с помощью коротких номеров, а также несут расходы по функционированию рынка.

Стоимость самого номера для провайдеров или агрегаторов невелика. По оценкам экспертов, она не превышает 100 долларов в месяц. Основные деньги контент-провайдеры тратят на продвижение и рекламу услуги. «Иногда короткий номер может не стоить контент-провайдеру ничего — он получает только процент от доходов с этого номера», — рассказывает идеолог проекта WAP-Start Кирилл Рожковский. Агрегаторы же получают от 1 до 5% от стоимости услуги для потребителя. Правда, в последние годы их доля в прибыли может достигать 10%». Многое зависит от договоренностей между владельцами компаний и операторами мобильной связи. При этом их деятельность вовсе не всегда ограничивается только агрегацией. «Например, i-Free делает ставку на предоставление собственных сервисов, одновременно агрегируя часть стороннего контента. «Первый национальный» и «Инкор» предпочитают выступать в качестве площадки», — продолжает Кирилл Рожковский. То есть в современных условиях граница между агрегатором и контент-провайдером оказывается весьма условной. Тем не менее доход провайдера принято считать отдельно, и он может составлять до 25% цены услуги.

Впрочем, самые крупные доходы от сервиса получают те, кто его непосредственно предоставляет, — операторы. «Их часть составляет минимум 50% от совокупного дохода с дополнительной услуги», — уверен ведущий аналитик Mobile Research Group (MRG) Эльдар Муртазин. Правда, по мнению других экспертов, эта цифра может оказаться порядка 30%, но она зависит от величины трафика и агрегатора. Так или иначе дополнительные услуги стали для операторов мобильной связи одним из основных источников прибыли. Например, по данным «Вымпелкома», в 2008 году доля VAS (куда входят, правда, не только контентные услуги, но и SMS) составила 12,2% от общего дохода компании, это примерно в два раза больше, чем от международного роуминга. Можно сказать, что эти услуги занимают второе место по доходам операторов — после голосовой связи. Как утверждают представители «Вымпелкома», в прошлом году доля VAS составляла 19% от ARPU (среднего дохода от одного абонента в месяц), а контентных услуг — 23%. В целом, по данным аналитического агентства AC&M, объем рынка контентных услуг составляет около 1 млрд долларов. Компания МТС, по ее собственным данным, заработала на этом 13,168 млрд рублей в 2009 году.

Буквы в деньгах

Спокойную жизнь операторов и провайдеров омрачают только мошенники. «Оператор предоставляет транспортную услугу агрегаторам, у которых есть субпартнеры. А у них есть свои партнеры. Потому где-то в конце цепочки появляются владельцы веб-сайтов, в том числе и вредоносных. Неудивительно, что в такой ситуации мошенники решили заработать легкие деньги», — рассказывает партнер AC&M Оксана Панкратова.

Дополнительную поддержку серому сектору оказало лавинообразное распространение выделенного Интернета и социальных сетей. Появление «Одноклассников» и «ВКонтакте» с десятками миллионов зарегистрированных аккаунтов и 14,5 млн ежедневных посещений не могло не привести туда интернет-мошенников и спамеров. Особенно активны они стали во второй половине 2009 года. Тогда в социальных сетях регулярно стали появляться просьбы: знакомые просили отправить SMS на тот или иной короткий номер, с тем чтобы помочь «выиграть iPhone» или «победить в конкурсе красоты». Отправка такого сообщения приводила к списанию всех денег со счета, причем человек, якобы отправлявший со своего аккаунта такую просьбу, очень извинялся — его страница почти всегда была захвачена вирусом. Еще мошенники предлагали приобрести GPS-локатор, позволяющий обнаружить местонахождение абонента (подписка на такую услугу обходилась абоненту в пять рублей ежедневно, а минимальный срок подписки составлял три месяца, то есть не менее 150 рублей с одного счета), «интимный» сканер, якобы позволяющий просвечивать одежду, программу, якобы дающую возможность читать SMS и отслеживать звонки с чужого мобильного телефона и пр. Почин мошенников поддержали разработчики вирусов, блокирующих работу компьютера в обмен на отправку платного SMS. Знакомая корреспондента «Однако», желая снять с экрана навязчивый рекламный модуль, проделала эту операцию, деньги с ее счета (около 500 руб.) списали, но модуль не исчез.

«Доля серого сектора на рынке микроплатежей составляет не менее 50%. К нему относится не только прямое мошенничество, но и вирусы, разблокировщики, пароли доступа к порнографическому контенту», — уверен Эльдар Муртазин. Другие специалисты настроены оптимистичнее. «Доля серого сектора существенно уменьшается, так как с ней пытаются бороться операторы», — отмечает Оксана Панкратова. По оценкам AC&M, доля мошенничества на рынке составляет в 2010 году около 15%, она существенно сократилась с начала года.

Действительно, не желая портить свой имидж, операторы постепенно вводят на рынке все больше ограничений. Так, МТС в конце 2009 года внедрила программу «Инфоконтент», позволяющую уточнить реальную стоимость контентных услуг. Операторы ввели систему уведомительных SMS, позволяющих узнать, сколько стоит та или иная услуга и возможно ли от нее отказаться. Кроме информирования абонентов, сотовые компании стремятся ужесточить свое отношение к контент-провайдерам. «Мы ввели штрафы, сравнимые с месячным заработком на данном коротком номере. Кроме того, контент-провайдеры, номера которых были использованы в мошеннических целях, исключаются «Вымпелкомом» из списков партнеров, которые приглашаются к новым проектам, а значит, теряют потенциальную выручку», — уверяет представитель компании «Вымпелком» Евгения Чистова.

«Если короткий номер передается в субаренду недобросовестным подрядчикам, МТС жестко штрафует своего партнера, с которым компания заключала договор, и накладывает на него санкции вплоть до отключения от ряда сервисов и полного расторжения договора», — рассказывает представитель МТС Ирина Осадчая. Ввели штрафы для недобросовестных контрагентов и в «Мегафоне». Подобные меры приносят свои плоды. Как сказала представитель «Мегафона» Татьяна Зверева, число жалоб абонентов с начала 2010 года сократилось на 40—60%. «Мы видим достаточно существенное снижение видов мошенничества, которые, скажем, были популярны ранее», — заверяет Чистова из «Вымпелкома».

Удобная модель

Операторы борются с мошенничеством вовсе не так успешно, как заявляют. Они возвращают пострадавшим деньги только в вопиющих случаях. Зачастую же мошенники остаются абсолютно безнаказанными. Например, печальную славу получила услуга «Мобильный перевод», при которой абонент может перекинуть деньги с одного счета абонента на другой в пределах одной сети. «Случается, что пользователю звонят неизвестные, прикидываются работниками абонентской службы и просят ввести код, чтобы предотвратить хищение средств. В реальности все деньги со счета переводятся на другой номер, и в таком случае оператор ничего не возвращает», — говорит Муртазин. Мошенники могут позвонить абоненту и, представившись работником компании-оператора, сообщить о необходимости срочной перерегистрации номера под угрозой его блокировки. Аферист диктует цифры, которые надо набрать для перерегистрации, на экране телефона появляется надпись о том, что такая-то сумма переведена на такой-то номер. Сумма списана, и сделать уже ничего нельзя. Обращаться в сотовую компанию в таких случаях бессмысленно. Представитель оператора сочувствует и советует быть более бдительным в будущем.

Операторы борются с мошенничеством вовсе не так успешно, как заявляют. Они возвращают пострадавшим деньги только в вопиющих случаях. Зачастую же мошенники остаются абсолютно безнаказанными. Например, печальную славу получила услуга «Мобильный перевод», при которой абонент может перекинуть деньги с одного счета абонента на другой в пределах одной сети. «Случается, что пользователю звонят неизвестные, прикидываются работниками абонентской службы и просят ввести код, чтобы предотвратить хищение средств. В реальности все деньги со счета переводятся на другой номер, и в таком случае оператор ничего не возвращает», — говорит Муртазин. Мошенники могут позвонить абоненту и, представившись работником компании-оператора, сообщить о необходимости срочной перерегистрации номера под угрозой его блокировки. Аферист диктует цифры, которые надо набрать для перерегистрации, на экране телефона появляется надпись о том, что такая-то сумма переведена на такой-то номер. Сумма списана, и сделать уже ничего нельзя. Обращаться в сотовую компанию в таких случаях бессмысленно. Представитель оператора сочувствует и советует быть более бдительным в будущем.

«Мы разбираемся с каждым конкретным случаем. Все операторы постоянно напоминают абонентам, что никаких звонков из контактного центра быть не может», — парирует Осадчая из МТС. Кроме того, операторы реализовали систему дополнительной защиты, которая заставляет абонента подтвердить, что он согласен на перевод средств. Однако пока этого явно недостаточно, чтобы в корне изменить ситуацию с мобильным мошенничеством. Скорее всего, в этом отдают себе отчет и представители самих операторов. Именно этим можно объяснить их нежелание исключить из цепочки агрегаторов и аккумулировать контент самостоятельно. Это могло бы принести дополнительные прибыли, но и отвечать за вредоносный контент пришлось бы тогда самим. При нынешней же модели можно рапортовать об ужесточении требований к партнерам и успешно дистанцироваться от проблем на рынке.

Между тем к государственной инициативе о необходимости подписания дополнительного договора с клиентом все эксперты относятся скептически. «Договор содержит много пунктов, мало кто из абонентов его читает, добавление еще одного пункта ничего не изменит», — убеждена Панкратова из AC&M. «В нынешнем виде это предложение — способ убить рынок с оборотом около 1 млрд долларов, так как существующие абоненты должны будут явиться в офисы и перерегистрировать свои договоры с операторами, а без их подписей никакие сервисы работать не смогут, — добавляет Рожковский из WAP-Start. — Сервисы типа «Инфоконтента» смогут решить проблему мошенничества. Введение дополнительного уведомления при стоимости услуги для потребителя более 10 долларов, как это сделал МТС, нанесло сильный удар по мошенникам».

Согласно российскому законодательству, для подписания договора абонент должен явиться лично в офис компании. На руках у наших соотечественников находится более 150 млн сим-карт, и разовый приход всех этих людей для переподписания договоров парализует работу операторов. «Если часть абонентов не подпишет договор или процесс растянется, то все контентные услуги для них окажутся незаконными, соответственно, рынок сильно съежится», — говорит Рожковский.

В то же время проблема сужения рынка никоим образом не затрагивает потребителей. Те, кто действительно заинтересован в защите от мошенников, скорее всего, найдут время для подписания договора. Если таких желающих не найдется, это будет означать, что большинство потребителей воспринимает эту услугу как навязанную. В любом случае введение практики подписания соглашений может стать лишь первым шагом по наведению порядка. Если оно окажется недостаточным, чтобы остановить вал мошенничества, могут последовать дополнительные шаги регулятора. «Нужны жесткие меры по отношению к операторам, вплоть до отзыва лицензий на дополнительные услуги», — убежден Муртазин. Такая практика действует, к примеру, в Белоруссии, жесткие меры именно по отношению к операторам предусмотрены в Великобритании. Если данные методы будут реализованы в России, то рынок дополнительных услуг помельчает. Но ничего страшного в этом нет. Просто у операторов мобильной связи появится дополнительный стимул сконцентрироваться на повышении качества своих традиционных услуг — голосовой связи, роуминга, Интернета.

Комментарии