Экономика

Герои и антигерои нашего времени

Эффективные менеджеры в кавычках и без

Инновационная модернизация экономики России обретает законодательные черты. Начинаются активные зондирования всех кластеров, способных к генерации научных и наукообразных высокотехнологических идей.

Манящие призывы и посулы необыкновенных льгот и свобод адресуются как отечественным, так и иностранным заинтересованным людям и организациям. Ставки на обновление и инновационный прорыв, судя по количеству и статусу организаторов процесса, высоки. Один только лозунг Виктора Вексельберга — «Каждый год по «Гуглу» чего стоит. Но возникает резонный вопрос, кто будет руководить проектом и всей программой модернизации экономики на исполнительском уровне? Опять «эффективные менеджеры»?

Манящие призывы и посулы необыкновенных льгот и свобод адресуются как отечественным, так и иностранным заинтересованным людям и организациям. Ставки на обновление и инновационный прорыв, судя по количеству и статусу организаторов процесса, высоки. Один только лозунг Виктора Вексельберга — «Каждый год по «Гуглу» чего стоит. Но возникает резонный вопрос, кто будет руководить проектом и всей программой модернизации экономики на исполнительском уровне? Опять «эффективные менеджеры»?

Интеллектуал, организатор, лидер, профессионал

Эффективный менеджер (ЭМ) — это управленец, способный правильно определять конечную цель и исходя из нее верно осуществлять управленческую стратегию. Для этого он должен уметь решать тактические задачи. В одиночку сделать это невозможно. Поэтому ЭМ должен уметь сформировать команду профессионалов-единомышленников и коллектив, членам которого были бы созданы такие условия, при которых они смогли бы максимально полно реализовать свои способности и возможности.

Рыночная экономика и демократическая модель государственного устройства (а эффективный менеджмент не относится только к бизнесу — это специфический орган всех организаций) требует не меньше, а даже больше менеджеров, чем любая другая из известных систем. Не случайно доля административно-управленческих работников (вместе с инженерами и учеными) в общей численности занятых, например в обрабатывающей промышленности США, повысилась с 15% в конце 50-х годов до 30% в середине 80-х. На некоторых фирмах эта доля сегодня достигает 70—80%.

Согласно западной концепции эффективного менеджмента, данная категория людей является ценнейшим потенциалом хозяйственных структур и достоянием государства.

Почему? Потому что основная функциональная задача ЭМ — быть лидером, сделать продуктивными специфические знания и сильные стороны каждого человека. Именно через таких людей власти страны и высшие иерархи делового мира транслируют свои генеральные линии в массы и претворяют в жизнь идеи. Именно благодаря их усилиям государства, фирмы и корпорации могут максимально эффективно и продуктивно использовать человеческий капитал и все виды ресурсов. Для эффективного менеджера нет и не может быть мелочей. Каждый, даже самый маленький и незначительный человек в коллективе — это источник движения вперед. Личные интересы ЭМ неразрывно связаны с интересами руководимых им людей, а интересы всего этого сообщества — с интересами своих сограждан. И неважно, бизнесмен это или чиновник.

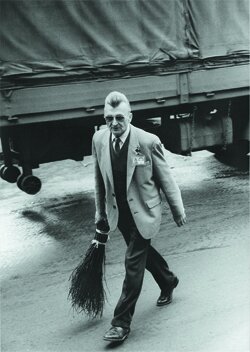

Помимо лидерских качеств, данный человек должен быть постоянно совершенствующимся профессионалом в той области, в которой он является руководителем. Персонажи, подобные товарищу Огурцову, — прямой антипод эффективного менеджера. Если руководитель слабо или совсем не разбирается в технологии того, чем руководит, то здесь либо совсем не будет перемен, либо они будут крайне рискованными, поскольку могут принести больше вреда, нежели пользы.

Только великие цели ведут к великим свершениям

Одним из выдающихся примеров эффективного менеджера может служить Джек Уэлч, прошедший путь от инженера General Electric Company до ее исполнительного директора. За двадцать лет у штурвала General Electric Уэлч опроверг традиционные представления и превратил стареющего колосса в конкурентоспособную, активно растущую и новаторскую компанию, увеличив ее капитализацию с 13 до 500 миллиардов долларов. Журнал Fortune присвоил ему титул «Менеджер столетия».

Будучи высококвалифицированным профильным профессионалом (окончил университет Массачусетса и магистратуру университета Иллинойса), для движения компании вперед Уэлч использовал главным образом человеческий фактор. Уважая человека как главную движущую силу в любой организации, он создал модель исключительно высокой результативности.

Отличительной чертой японского менеджмента (такого понятия, как эффективный менеджер, здесь вообще не существует, поскольку если сахар горький, то это уже не сахар) является единство интересов сотрудников, компании и государства.

Управленцы Страны восходящего солнца стремятся создать для своих работников атмосферу, в которой те ощущали бы себя защищенными и опекаемыми, а также способными реализовать свои жизненные устремления.

Кроме того, в национальной религии заложены идеи, побуждающие японцев к осознанию своей причастности к общенациональным интересам и процветанию. С древности каждому японцу внушали мысль о том, что в своей жизнедеятельности он должен прежде всего заботиться о «наполнении национального сосуда». В связи с этим японцы привыкли рассматривать «общенациональные», то есть государственные, устремления как свои собственные.

На великих лидеров, способных вдохновлять и мотивировать своих последователей, придавать людям уверенность в себе, заряжать их энтузиазмом и энергией, делал свою ставку основатель фирмы Infosys (ведущая индийская ИТ-компания) Нараяна Мурти. По оценке журнала Economist он входит в десятку самых выдающихся мировых бизнес-лидеров. Достаточно сказать, что, когда Нараяна в 1981 году основал Infosys, в ней работало пять человек, а когда в 2006-м он оставил пост президента компании, то в ней было уже 66 тысяч сотрудников. «Люди, вдохновленные великими лидерами, начинают мечтать о великих свершениях, идут на жертвы и совершают чудеса», — говорил он.

Что заряжает людей энергией? Это широкие горизонты, возбуждающие новые вызовы и большие возможности. Когда лидеры могут им это дать, люди расцветают. Именно в этом кроется небывалый энтузиазм, который смогли пробудить в людях советские руководители разных уровней (или, как бы сказали сейчас, эффективные менеджеры). Именно в этом кроется секрет небывалого прорыва практически во всех сферах жизни СССР в период его становления и расцвета. Советские менеджеры смогли использовать эффективное лидерство как конкурентное преимущество. Многое из их организаторских наработок и инструментария было перенято и сегодня с успехом применяется в других странах.

Теперь как «передовой зарубежный опыт» эти наработки, но уже «в заграничной упаковке», мы перенимаем обратно. И делаем все вроде бы правильно (коучи, семинары, тренинги, умные иностранные книжки), но эффект получается с точностью до наоборот. Причем как в бизнес-среде, которую считали и продолжают считать кузницей кадров эффективных менеджеров, так и в среде чиновничьей.

Российский бизнес — псевдокузница эффективных менеджеров

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованным в декабре 2007 года, большинство предпринимателей (56%) считают, что все крупные состояния в РФ нажиты нечестным путем. Такого же мнения придерживаются почти три четверти простого населения страны (72%). Не согласны с тем, что все крупные капиталы в России имеют темное прошлое, только 21% предпринимателей и 8% граждан.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованным в декабре 2007 года, большинство предпринимателей (56%) считают, что все крупные состояния в РФ нажиты нечестным путем. Такого же мнения придерживаются почти три четверти простого населения страны (72%). Не согласны с тем, что все крупные капиталы в России имеют темное прошлое, только 21% предпринимателей и 8% граждан.

Еще красноречивее выглядят данные соцопроса Аналитического центра Юрия Левады, обнародованные в июне нынешнего года. Они обратились к россиянам с вопросом о том, какими качествами обладают российские и иностранные бизнесмены. И вот что выяснилось. 55% респондентов считают, что западным бизнесменам в первую очередь присуща деловая хватка, а отечественным — жажда наживы (51%). Второе важное качество, отличающее иностранного предпринимателя, — трезвый расчет и рационализм. У российских — склонность к разного рода жульничеству и махинациям. Еще более показательным стало различие российских и западных деловых людей по третьей позиции: в России начальник не хочет честно трудиться, а на Западе собственник бизнеса отличается от подчиненных инициативностью и целеустремленностью.

Реже всего россияне приписывают западным предпринимателям такие качества, как неразборчивость в средствах, нежелание честно трудиться (всего по 3% респондентов), низкий уровень общей культуры, непрофессионализм и отсутствие деловых навыков (по 2%). Российским бизнесменам, по мнению опрошенных, реже всего присущи компетентность, щедрость и благородство (по 7%), честность и порядочность (5%), а также высокий уровень общей культуры (4%).

Возникает вопрос, кто же пойдет за такими лидерами, даже если они захотят кого-то чем-то увлечь и куда-то за собой повести?

А никто никого увлекать и куда-то вести и не собирается.

Судя по данным статистики, основными тенденциями, царящими в российском деловом сообществе, являются максимальное использование мощностей, доставшихся в результате приватизации и других манипуляций с активами (а также ресурсов и инфраструктуры), и использование полученной прибыли в личных целях — чаще всего в форме вывода капиталов за рубеж.

Согласно данным последнего опроса UBS и Campden Research крупных российских предпринимателей, у 84% респондентов деньги хранятся за границей, самые популярные страны — Кипр, Швейцария, Виргинские острова. При этом офшоры используются не для налоговой оптимизации, а для защиты капитала. Опрос также показал, что крупный российский бизнес не любит привлекать к себе внимание как властей, так и общественности, не стремится сделать компанию публичной, не задумывается о передаче бизнеса по наследству и готов его продать, как только предложат хорошую цену. Совершенно естественно, что при таком раскладе реальные инвестиции в улучшение собственных активов осуществляются по остаточному принципу, из-за чего сами активы фактически не развиваются. Об этом свидетельствуют данные сравнительной статистики трат на НИОКР. В прошлом году общий объем инвестиций на научные разработки и их внедрение российскими компаниями составил 800 млн долларов. Для сравнения: мировой крупный бизнес вложил в 2009 году в новые разработки 532 миллиарда! Из них: Toyota — 9 млрд долларов, Nokia — 8,7 млрд, Roche Holding — 8,1 млрд, Microsoft — 8,1 млрд, General Motors — 8 млрд долларов инвестиций в инновации. Список можно продолжать еще долго.

Финансируя активы по остаточному принципу, отечественные ЭМ от бизнеса стараются всячески сэкономить на том, что общепризнанно считается основой процветания и движения вперед, на человеке. Например, на многих предприятиях до 80% реальной заработной платы выплачивается в виде бонусов и премий, которые могут быть легко урезаны или сняты менеджментом под любым удобным предлогом.

Сложившейся практикой также является нежелание работодателей вести переговоры по вопросам, беспокоящим работников. «В российских компаниях практически отсутствуют специалисты, которые отвечают за выстраивание трудовых отношений и отношений с людьми, что подразумевает и индивидуальные отношения, и коллективные, с профсоюзом, — констатирует заместитель директора Института управления социальными процессами (ИУСП ГУ-ВШЭ) Ирина Козина. — Таких специалистов в России нет, их не готовит ни один вуз».

Бегство от бесправия

В первой половине 2005 года Госдума отклонила изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Гражданский кодекс по вопросу участия в управлении АО их трудовых коллективов.

Как сообщил тогда заместитель председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, в настоящее время в совете директоров не предусмотрено участие представителей трудовых коллективов. Законопроект предлагал данный пробел ликвидировать, что позволило бы работникам акционерных обществ влиять на хозяйственную деятельность своих предприятий, более активно защищать свои интересы от неквалифицированных управляющих и руководителей.

Однако, по мнению указанного комитета Госдумы, акционерное общество в большей степени предназначено для организации управления капиталами инвесторов, а не организации труда. В связи с этим он рекомендовал данный законопроект отклонить.

Ну и какой должен быть после всего этого результат? Закономерный. Производительность труда в сегодняшней России в четыре раза ниже, чем в США. Люди в поисках лучшей жизни уезжают из страны. Только за первые шесть месяцев 2009 года из России на заработки в другие государства уехали 37 тысяч человек, и это несмотря на то, что имеющие на руках диплом вуза в 86% случаев занимаются на новом месте совсем не тем, чем планировали на Родине.

Активно продолжается утечка мозгов. Так, по словам президента Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Ольги Усковой, в 2006 году из страны за рубеж (в основном в Америку) уехало 6200 молодых ученых, представляющих интерес для инновационной отрасли. В 2009 году это число составило 6100 человек. Как видно, ни кризис, ни инновационные разговоры данного показателя не изменили.

Всего же за время реформ, по разным данным, из России уехало около 10 миллионов наших соотечественников. Сегодня российская диаспора за рубежом достигла численности 30 миллионов человек и является одной из самых многочисленных в мире. Из них около 20 миллионов проживают в странах СНГ и еще 10 миллионов — в остальном мире. При этом возвращаться на историческую родину они не спешат. Находясь в Благовещенске 3 июля нынешнего года, Дмитрий Медведев напомнил, что накануне истек срок, когда правительство и Контрольное управление президента должны были предоставить результаты действия госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. «Сегодня успели отчитаться, факс прислали», — сообщил глава государства. Он процитировал приведенные в докладе данные: «На 10 июня общее число лиц, приехавших в Россию по госпрограмме, составило 21тысячу 212 человек, из них 3,201 тысячи выбрали Сибирь и Дальний Восток». «Это плохо, так как именно здесь нужны рабочие руки, здесь убыль происходит», — констатировал Медведев.

Голосуя ногами, люди в реальности выступают против своей бедности и тех правил игры, которые установились в экономической жизни страны.

Консервация неэффективности

Эти правила определяет не только бизнес-сообщество. Во многом ведущая роль здесь принадлежит другой категории эффективных менеджеров — чиновникам.

Кризис и окончание второго десятилетия реформ стали своего рода промежуточными итогами их работы.

Итоги, транслируемые через СМИ, выглядят весьма впечатляющими. «Дно кризиса пройдено, все налаживается». Однако мнение экспертов и экономистов далеко не всегда с ними совпадает, — считает член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

По ее мнению, эффективность работы легко оценить, сопоставив затраты и результаты. Они-то как раз малоутешительны. В ряду основных стран — экспортеров углеводородов Россия отличается самым большим спадом производства по ВВП при высоком уровне инфляции. По данным Счетной палаты, совокупные расходы на преодоление кризиса с учетом кредитных ресурсов с начала кризиса составили около 14 трлн рублей (37% от ВВП 2008 г.). У Китая за это же время и на те же цели ушло 13% ВВП, у США — 20% ВВП.

А какова эффективность антикризисных трат? В Китае рост экономики — более 9%, в США спад составил около 3% ВВП. В России спад в 2009 году — около 8% (самый глубокий за последние 15 лет).

Целый ряд других экспертов обращают внимание на неправильную, по их мнению, расстановку приоритетов в расходовании бюджетных средств.

Так, помощь крупным собственникам оказывалась без всяких условий и с практически полным отказом от частичной национализации, то есть совсем не так, как это было в других странах. «Мы единственная экономика, которая не провела банкротство и национализацию крупнейших собственников. Хотя это основной закон рынка: неэффективный собственник должен лишиться своей собственности, плохой менеджер — своего поста», — говорит Оксана Дмитриева.

Существенным ударом стало снижение финансирования инновационных статей в федеральном бюджете. В 2010 году на финансирование фундаментальной и прикладной гражданской науки заложено 159 млрд рублей, при том что в 2009-м предусматривалось 166,5 миллиарда.

В итоге Россия выходит из кризиса еще более сырьевой страной, чем в него вошла. «Наша отраслевая структура деградировала; мы проиграли экономикам других стран в занятии новых технологических ниш и перспективных отраслей», — считает депутат Дмитриева.

Независимые эксперты ФБК и эксперты Мирового банка оценивают результативность работы отечественных функционеров по выходу из кризиса как одну из самых низких.

Болото столоначалия

О том, как трудились «столоначальники» всех уровней на поприще претворения в жизнь инновационных решений и планов, говорят результаты опроса целевой аудитории (ученые, специалисты, предприниматели), проведенного НАИРИТ в 27 регионах страны. На вопрос «О каком количестве реальных инновационных проектов, которые были реализованы (и профинансированы) в России в 2009 году, вы знаете?» 88% респондентов ответили: «Ни одного». На второй вопрос «Прилагали ли чиновники серьезные усилия по реализации указаний руководства страны по развитию инновационной экономики в 2009 году?» 53% целевой аудитории указали, что чиновники не делали ничего.

Академик РАН Леопольд Леонтьев приводит такой пример. В Сибири в институте химии был создан очень сильный инновационный центр по выращиванию монокристаллов для электронной техники. Он существовал и активно работал, пока министерство финансов не запретило давать кредиты бюджетным организациям (а академические институты все являются бюджетными). В результате сейчас фактически этот центр распался.

В мае нынешнего года в Госдуме состоялся круглый стол по промышленной политике. Выступивший на нем депутат Н.В. Коломейцев на основании сравнения того, что у нас было раньше и что осталось, пришел к выводу: в России нет промышленности. То есть номинально она есть, но фактически ничего не производит.

За прошлый год мы построили 14 самолетов, а в 1991 году выпускали полторы тысячи летательных аппаратов. А ведь за каждым трактором и самолетом стоит множество смежников.

В сельском хозяйстве одно рабочее место дает семь мест после себя. Мы же завозим на 35 млрд долларов продовольствия и этих мест не имеем, считает Коломейцев. 130 предприятий сельскохозяйственного машиностроения уничтожены, плюс их смежники. У завода «Ростсельмаш», где депутату в свое время пришлось работать, было 500 прямых поставщиков и 5 тысяч косвенных, если прослеживать технологическую цепочку от железной руды. Но эти и многие другие примеры деятельности «эффективных менеджеров» мало кого из них по-настоящему волнуют. Ряд чиновников, приглашенных на круглый стол, не дожидаясь его окончания, как говорится, покинули аудиторию.

Итоги говорят за себя

Своеобразным апофеозом активного реформаторства и каждодневной «непосильной работы» «эффективных менеджеров» от бюрократического аппарата, пожалуй, могут служить данные, касающиеся населения страны в целом. Ведь если не для человека делаются все реформы, тогда для чего или для кого?

Так вот, данные, приведенные в проекте стратегии развития торговли России до 2020 года, представленном Минпромторгом, свидетельствуют: россияне недоедают, причем очень серьезно. Так, потребление рыбы и рыбопродуктов в нашей стране ниже стандартов питания на 56%, мяса и мясопродуктов еще больше отстает от нормы — на 68%. Столь полезного для здоровья молока и всей продукции, основанной на нем, россияне потребляют меньше на 61%, а яиц, похоже, не едят вообще, отставая от нормы на 88%. Заметим, данные официальные.

Еще несколько цифр.

Как отмечают западные аналитики, ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин составляет сегодня 58,9 года и находится ниже уровня таких стран, как Бангладеш, Непал, а также Пакистан и Китай. Как пишет австрийская газета Der Standart, если в 1964 году продолжительность жизни мужчин СССР отличалась от того же показателя в США всего на 1,9 года, то сейчас это уже 16 лет.

В результате происходящих в стране демографических процессов (низкой рождаемости, высокой смертности людей обоих полов репродуктивного возраста, младенческой и детской смертности, а также эмиграции), по прогнозам ООН, к 2050 году число жителей России уменьшится со 143 до 112 миллионов человек, в результате чего наша страна из 7-й по населению в мире превратится в 17-ю, пропустив вперед такие государства, как Вьетнам и Египет. В свою очередь, авторы исследования, проведенного в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН, считают, что избыточное социально-экономическое неравенство в России достигло угрожающих величин и является основным препятствием для расширенного воспроизводства человеческого капитала и повышения темпов экономического роста. А может, он и не нужен этот рост?

Кто в нем заинтересован и где результаты этого интереса? Где эффект работы эффективных менеджеров и в чем он выражается?

Мы «боремся» за 2—3-е место по числу миллиардеров, в то время как в классификации ООН по уровню жизни Россия занимает 72-е место. Подобный разрыв вряд ли можно считать нормой. Напротив, очевидно, что такие показатели характерны для крайне бедных обществ и несбалансированных, нездоровых экономик.

Начиная с 90-х годов производительность труда не растет, признал на недавнем совещании у президента России Анатолий Чубайс. Это же можно сказать практически обо всех сферах жизнедеятельности страны. Но почему мы 20 лет топчемся на месте, ведь смена исторического вектора развития должна была нести прогресс, а не регресс?

Необходимы чистки… конюшен

Участники состоявшейся 7 апреля 2010 года в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России научной конференции «Судьбы российского капитализма: проблемы и перспективы» признали, что результаты этого перехода оказались далеко не однозначными. Не угасает недовольство многими явлениями современной жизни капиталистической России. Причем среди недовольных и высшее руководство страны.

Одно из таких явлений — эффективный менеджер.

Судя по всему, люди, конкретный человек — гражданин России, его благосостояние, комфортное существование, его будущее не являются целью работы данных менеджеров (реальной, а не публично декларируемой), а являются лишь средством (ресурсом) для достижения личного успеха и обогащения. «Эффективные менеджеры» подобного рода ведут страну к стагнации в развитии, и никаких прорывов от их деятельности ждать не стоит. Для прорывов нужны другие люди.

Вспомним великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Почему под его началом одни и те же солдаты побеждали во много раз более сильного противника, а под командованием других генералов — нет. Потому что у него солдаты — «чудо-богатыри», а у них — «серая скотинка». Из каждого посыла следовал свой набор компонентов взаимоотношений, на которые следовал ответный набор, и как следствие этих взаимных компонентов и посылов — результат.

Аналогичные примеры были и в советское время. У одних директоров совхозов люди ходили в отстающих, у других они же становились передовиками, а хозяйства — миллионерами.

По реальным результатам и надо оценивать работу людей и не бояться чистить «элитарные конюшни». Без радикального прореживания сложившейся касты «эффективных менеджеров» положения не изменить.

Комментарии

"генерации научных и наукообразных высокотехнологических идей"

Наукообразные - это, кажется, не совсем научные, а только похожие на них?

Сиречь - не научные, а...

Или как-то иначе понимать?

Наверно, "наукоёмких"... ну, в общем, -- заумных...

"Наукоёмких" и "наукообразных" - это не синонимы, а антонимы! Сиречь - противопоставления.

В статье излагаются прописные истины и факты.Все можно изменить за три- пять лет, но не рыночными методами. Если мы заблудились, необходимо вернутся в исходную точку и начать все заново.

А что является исходной точкой?

1991? 1980? 1953? 1917? 1900?

куда возвращаться то?

надо что-то делать, но вот что?

жить и работать в стране, где ты - всего-лишь ресурс, обслуживающий горстку "эффективных собственников" уже нет никаких сил...

Нужна своего рода автаркия(с сохранением внутренней конкуренции) с искусственно ограниченным ввозом товаров народного потребления, искусственно стимулируемым импортом технологий и повышением экспортных пошлин на ресурсы до уровня, делающий экспорт ресурсов менее выгодным, чем развитие инновационных производств внутри страны. А менеджерам от государства и их семьям ограничить свободу перемещения за пределы страны. Может быть в таком случае они перестанут мечтательно смотреть не за границу(туризм или ПМЖ), а начнут прикладывать максимум усилий к развитию собственной "среды обитания" в России.

Нужна своего рода автаркия(с сохранением внутренней конкуренции) с искусственно ограниченным ввозом товаров народного потребления, искусственно стимулируемым импортом технологий и повышением экспортных пошлин на ресурсы до уровня, делающий экспорт ресурсов менее выгодным, чем развитие инновационных производств внутри страны(про жёсткий контроль и ограничение капитала за границу умолчу, т.к. без этого точно не обойтись). А менеджерам от государства и их семьям ограничить свободу перемещения за пределы страны. Может быть в таком случае они перестанут мечтательно смотреть не за границу(туризм или ПМЖ), а начнут прикладывать максимум усилий к развитию собственной "среды обитания" в России.

Жалкие, несистемные и во многом деструктивные попытки реформ "сверху" (например, в социальной сфере) в сочетании с явным страхом перед брожением снизу и стремлением "затянуть гайки", обеспечив преемственность власти (и защиту вполне конкретных интересов путинского клана),- таковы характеристики пейзажа на ближайшие годы.

В более отдаленной перспективе должна победить одна из тенденций: либо ускоренная деградация, переходящая во фронтальный распад, либо переструктурирование системы на новых основаниях, позволяющих ей динамично развиваться.

Политико-экономическая модель, основанная на явном и скрытом паразитировании на остатках постсоветского потенциала (равно как локальных анклавах вновь созданных производств) не может существовать долго.

Нет у нас идеи.. Идти некуда и незачем. Старую идею разрушили - новой не дали.

Включите логику господа-товарищи. А она была в СССРе всегда сильной-ну хотя бы на уровне римской что-ли. ЭМ в данной статье абстрактный перец, собирающийся или собирающий своих потомков за границу. Особенность не в идеи а в окончании НЭПа неужили не видно давайте вспомним его окончание. Спираль ВИЛ действует. Расшатывать систему надо - автор немного лукавит - СССР еще только надо разрушить. Согласно ОМЛФ базис разрушен - следующее - новый человек в которого поверят многие. Ему простят все чтобы все лучше жили.

"Второе важное качество, отличающее иностранного предпринимателя, — трезвый расчет и рационализм. У российских — склонность к разного рода жульничеству и махинациям. Еще более показательным стало различие российских и западных деловых людей по третьей позиции: в России начальник не хочет честно трудиться, а на Западе собственник бизнеса отличается от подчиненных инициативностью и целеустремленностью." Не согласна не с одним словом, все люди разные, наши просто очень искренние, те никогда не признаются, даже себе, и вороство у них в других размерах, нам столько и не снилось, а так все люди разные везде. В массы нужно нести не образ вороватого работника, а честного и инициативного, пример ЯПОНИЯ.

Может хватит размножать миф о честном западе? Везде люди примерно одинаковые, что у нас, что там, только там более скрытные. Недавний пример осужденный бизнесмен Мендоф, таких на западе большинство. Вся экономика Америки одна большая пирамида или мыльный пузырь. Когда нибудь это кончится.

Почему никому не приходит в голову, что естественным итогом 20-и лет демократии в России являются:

1.подтверждением того, что Россия не состоялась как государство;

2.формированием условий, требующих введения ГОМУНИТАРНОЙ ОККУПАЦИИ территории с Востока (США) и Запада (ЕС)

ГОМУНИТАРНАЯ ОККУПАЦИЯ вполне может являться целью и естественным продолжением демократизации России. Посмотрите на карту – возникнет государственное образование ДУГА (США-Канада-США-Бывшая Россия-ЕС) из подавляюще-белого населения сочетающего колоссальные природные ресурсы с западными техологиями.

При этом, все участники только выиграют:

1.США и ЕС получат возможность капитализировать избыточный денежный ресурс в природные богатства Бывшей России.

2.Обитатели Бывшей России в лице гомунитарных оккупантов наконец получат эффективных менеджеров.

3.Сегодняшняя «бизнес-элита» с восторгом эту оккупацию примет и поддержит, так как в случае её благополучной реализации может быть даже сохранит свои капиталы.

По моему мнению, указанная цель настолько очевидна, что единственным препятствием к её реализации является Китай с претензией на Сибирь. Но это предмет переговоров, или войны – там видно будет…

МОДЕРАТОР ЧЕГО-ТО ИСПУГАЛСЯ И КОММЕНТАРИЙ НЕ ПРОПУСТИЛ, что является косвенным подтверждением правильности моего предположения. Повторяю попытку.

"Почему никому не приходит в голову, что естественным итогом 20-и лет демократии в России являются:

1.подтверждением того, что Россия не состоялась как государство;

2.формированием условий требующих введения ГОМУНИТАРНОЙ ОККУПАЦИИ территории с Востока (США) и Запада (ЕС)

ГОМУНИТАРНАЯ ОККУПАЦИЯ вполне может являться целью и естественным продолжением демократизации России. Посмотрите на карту – возникнет государственное образование ДУГА (США-Канада-США-Бывшая Россия-ЕС) из подавляюще-белого населения сочетающего колоссальные природные ресурсы с западными технологиями.

При этом, все участники процесса только выиграют:

1.США и ЕС получат возможность капитализировать избыточный денежный ресурс в природные богатства Бывшей России.

2.Обитатели Бывшей России в лице гомунитарных оккупантов наконец получат эффективных менеджеров.

3.Сегодняшняя «бизнес-элита» с восторгом эту оккупацию примет и поддержит, так как в случае её благополучной реализации может быть, даже сохранит свои капиталы.

По моему мнению, указанная цель настолько очевидна, что единственным препятствием к её реализации является Китай с претензией на Сибирь. Но это предмет переговоров, или войны – там видно будет…

07.08.2010 08:27 Васе.

Читайте "Маскарад" - "...скромнее надо быть! С таким-то гонором, да в Ваши леты".

Серьёзнее, Вася. Юмор худосочен.

Васе:

Никто и никогда нас демократизировать не будет. Мы, кроме самих себя, никому не нужны. Нас просто будут уничтожать. Вот выругался бы по поводу вашего бреда, но модератор не позволяет. Какой у них там избыточный ресурс? Денежный? Держите карман шире! Они с вами поделятся!

Вот так обрадуешься: появился наконец журнал "для серьезных людей" - и здрасьте... Статья очень слабая. Я бы её посчитал сильной, увидев на сайте e-xecutive и иже с ними, но "Однако" целит в аудиторию посильнее. Или нет?

Дорогая редакция, заключите соглашения с авторами, тему понимающими - не будет таких ляпов в материалах.

Пример с Джеком Уэлчем мало того, что стар до неприличного, еще и искажен. Железный Джэк (а именно эту кличку он себе наработал не только за безжалостное урезание хостов) так "людей уважал", что до сих пор по разным причинам уволенные боятся высказываться в его адрес.

"Управленцы Страны восходящего солнца стремятся создать для своих работников атмосферу, в которой те ощущали бы себя защищенными и опекаемыми, а также способными реализовать свои жизненные устремления". Это автор за кем такую чушь перепевает? Японский менеджмент, я бы сказал даже, - отдельная дисциплина. Не заметно, что автор хотя бы в азах разобрался. Что именно недопустимо для японца на работе (в отличие от русского) может заметить не только наш партнер и гуру японского менеджмента Юрий Адлер, но и те бизнесмены, что были в Японии (чтобы не выглядеть голословным http://markus.spb.ru/vip/kopilevich.shtml).

И уже просто вынудило оставить здесь реплику следующее замечание: «В российских компаниях практически отсутствуют специалисты, которые отвечают за выстраивание трудовых отношений и отношений с людьми, что подразумевает и индивидуальные отношения, и коллективные, с профсоюзом, — констатирует заместитель директора Института управления социальными процессами (ИУСП ГУ-ВШЭ) Ирина Козина. — Таких специалистов в России нет, их не готовит ни один вуз».

Господа-журналисты, беретесь писать - разберитесь в теме. Ладно если ущерб имиджу собственного издания наносите (это дело Леонтьева допускать сие или нет), так еще и невольно вредительствуете; считая вас авторитетным изданием, люди ведь повторять будут за вами! ЕСТЬ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ ЛЕТ КАК 10. Трудно им пробиться - да, глушат их наши HR-совки - да, но ОНИ ЕСТЬ И УПОМЯНУТЫМИ ВОПРОСАМИ УСПЕШНО ЗАНИМАЮТСЯ. Специалистов по организационному развитию сейчас активно ищет ОАО "Газпром нефть" (лично видел на hh.ru).

Но, что интересно. Из сказанного как бы сам собою должен проследовать вывод: если их нигде не готовят - значит их нет. Гордыня, с которой наша высшая школа никогда не расстанется, не позволяет ей принять факт того, что она отстаёт от экономических и социальных реалий, что есть такие профессии, которые нельзя освоить по книжкам или в аудитории. Еще в конце прошлого века нынче популярный профессор Стэнфордской школы бизнеса Джеффри Пфеффер написал: "Бизнес-школу учат не бизнесу, а разговорам о нём". Так с какой радости заместитель директора Института управления социальными процессами (ИУСП ГУ-ВШЭ) тут выступает в качестве эксперта?! Я скорее Маркушиной поверю, с которой тема в нашей стране начиналась и которая всю жизнь работает над "выстраиванием трудовых отношений и отношений с людьми" (и не только). Теперь я её реплику о журналистах понимаю лучше http://markushina.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

Прогноз ООН о численности населения России к 2050 году приведен неверно. В отличие от российских центров изучения демографии в ООН читали еще в 99м работу Сергея Петровича Капицы "Общая теория роста человечества" Приведенные в статье цифры - лишь один из сценариев "при условиях", но эти условия выброшены из контекста.

В целом неправильная (на мой взгляд) исходная мысль статьи опасна тем, что очередной раз найдя виноватого (теперь "эффективного менеджера"), мы снова ставим всё в ног на голову. "Для прорывов" нужны не другие люди, а другая СИСТЕМА. Какая система - такие и её составляющие. В статье в кашу свалены эффективный менеджмент и лидерство. В последнем предмете, к слову, у нас понимают единицы даже из МВА-элиты. Пример с Суворовым вынуждает уже плохо подумать об эффективном менеджере - глубоко мною уважаемом Михаиле Леонтьеве (не уважал бы не писал бы всего этого вовсе), который допустил до написания подобных материалов людей едва ли по верхам знающим то, о чём они пишут и примеры, которые они приводят.

И храни нас Бог от того, чтобы именно такие "знатоки" занялись делом "радикального прореживания сложившейся касты «эффективных менеджеров»", без которого "положения не изменить".

"ЕСТЬ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ ЛЕТ КАК 10."

Больше 10 лет! Просто раньше эти должности назывались "профорг".