Главная тема

У плохого хозяина каждый год недород

Погодные аномалии и продовольственная безопасность

Минувшее лето стало самым жарким временем года в Северном полушарии за всю современную историю метеонаблюдений. Но граждан и экономики разных стран терзала не только жара, засуха и пожары. Небывалые дожди и вызванные ими наводнения в Индии и Пакистане, гигантские оползни в Китае, снегопады в Бразилии, выпавший на Кольском полуострове на месяц раньше обычного снег, другие природные катаклизмы заставляют задуматься над вопросом: сможет ли человечество прокормить себя в ближайшем будущем, когда в худшую для него сторону изменятся погодные и природные условия?

К выводам о том, что климат претерпевает какие-то глобальные изменения, склоняется все большее число ученых во всем мире. И эти изменения, согласно их выводам, несут катастрофические последствия для человека.

К выводам о том, что климат претерпевает какие-то глобальные изменения, склоняется все большее число ученых во всем мире. И эти изменения, согласно их выводам, несут катастрофические последствия для человека.

СТИХИИ РАЗГУЛЯЛИСЬ ПОВСЕМЕСТНО

Так, по мнению метеоролога из британского университета Рединга Майка Блекберна, в последние годы необычно частыми стали блокирующие явления в высотных струйных течениях (jet stream) — извивающихся потоках очень сильных ветров, находящихся на высотах от 7 до 16 километров. Результатом данных явлений стало торможение движения погодных систем (циклонов и антициклонов) и создание экстремально-катастрофических погодных условий в различных уголках Земли.

В 2007 году это вызвало сильные наводнения в Великобритании и аномальную жару в Восточной Европе. В нынешнем — небывало высокотемпературную природную аномалию в России и ряде других стран. Необычно сильная жара добралась даже до Японии, где в конце июля унесла жизни более 60 человек (в начале месяца страну, и в особенности ее южную часть, терзали ливни и наводнения, унесшие жизни нескольких человек и вызвавшие повреждения целого ряда объектов инфраструктуры и жилых домов). В июне похожие события происходили в США.

В Пакистане эта ситуация совпала с летним муссоном, который из-за «замершей волны» в высотном струйном течении принес

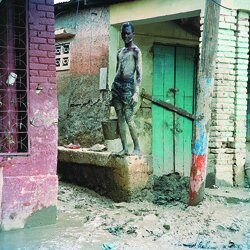

больше дождей на северо-западе страны, что и привело к наводнениям, результатом которых стали большие человеческие жертвы и серьезные потери экономики. В зоне стихийного бедствия оказалось порядка 15 миллионов человек. По подсчетам погибло

около 1600 человек, около миллиона пострадало. Несколько миллионов человек, лишившихся средств к существованию, нуждаются в продовольственной помощи. Страна находится на грани экономического коллапса. Такое заявление сделал министр финансов этой южноазиатской страны Абдул Хафиз Шейх на прошедшем 7 сентября в Карачи совещании представителей ключевых пакистанских министерств и ведомств. Из-за обрушившихся на Пакистан крупномасштабных наводнений экономика, которая и без того находилась в перманентном кризисе, приблизилась к «точке невозврата», подчеркнул глава финансового ведомства. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, то уже через два месяца правительству нечем будет выплачивать зарплату госслужащим и сотрудникам государственных предприятий, подчеркнул он. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в частном секторе.

В первой половине 2010 года на территории Китая были зафиксированы наводнения, засухи, сильные морозы, «снежные» катастрофы, землетрясения, ветряные бури, оползни и сходы глинистых пород. От буйства природных стихий к концу июля, только по официальным данным, пострадало 250 миллионов человек, жертвами стали 3514, без вести пропавшими числятся 486 человек, в безопасные места экстренно было эвакуировано 6 миллионов 440 тысяч жителей. В результате природных катаклизмов пострадала посевная площадь в 20 миллионов 294 тысячи гектаров, полному разрушению подверглась площадь в 3 миллиона 46 тысяч гектаров. Вместе с тем по всей стране было разрушено 907 тысяч домов, повреждено 3 миллиона 14 тысяч жилищ. Прямой экономический ущерб от стихийных бедствий составил 211,39 миллиарда юаней (31,19 миллиарда долларов).

В середине июля из-за проливных дождей и наводнений власти Мексики эвакуировали более 180 тысяч человек и объявили режим чрезвычайной ситуации в штатах Коауила, Новый Леон и Тамаулипас. Разбушевавшаяся стихия унесла жизни нескольких десятков человек, а экономика, и прежде всего сельскохозяйственная отрасль, понесла крупные потери. Первую половину нынешнего года уже назвали «полугодием катастроф».

Потери только мировой страховой отрасли от природных катаклизмов, произошедших за 6 месяцев 2010 года, составили рекордные 22 миллиарда долларов. Сумма выплат более чем вдвое превысила среднее значение для указанного периода за последние 10 лет. Согласно данным «Калита-финанс», за последнее десятилетие объем ущерба от различных ката клизмов достигает 1 триллиона долларов.

Целый ряд климатологов видят причину происходящего в глобальном потеплении и делают устрашающие предсказания. Так, согласно прогнозу председателя межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), работающей под эгидой ООН, Раджендры Пачаури, из-за изменения климата на планете к 2050 году может появиться около 150 миллионов «климатических беженцев», спасающихся от повышения уровня моря или покидающих ставшие бесплодными земли. В докладах на международных конференциях по данному вопросу рисуются ужасающие картины бедствий землян, связанные прежде всего с недостатком чистой питьевой воды и голодом, вызванными прогрессирующими изменениями климата.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КЛИМАТА НЕ НОВОСТЬ

Аномалии нынешнего года действительно выглядят впечатляюще и пугающе. На их фоне оказалась совершенно неактуальной недавняя паника, вызванная угрозой пандемии свино-птичьего гриппа. А «был ли мальчик», если вся «научная» шумиха улеглась так резко и как бы сама собой? И что в действительности происходит с климатом? Начнем с того, что шведский астроном Андерс Цельсий предложил шкалу измерения температурных градусов только в 1742 году. Все, что было до этого, с тем, что происходит сейчас, сравнить можно весьма условно и только на качественном уровне. Но и эти сравнения говорят о том, что ни данное лето, ни полугодие, ни даже последние годы не являются чем-то особенно аномальным. В различных летописных сводах, описывающих историю Руси, мы найдем множество упоминаний о небывалой жаре, засухах, наводнениях, вызванных длительными проливными дождями, аномальных морозах и других природных катаклизмах, несших с собой массовый голод, болезни и моры.

Аномалии нынешнего года действительно выглядят впечатляюще и пугающе. На их фоне оказалась совершенно неактуальной недавняя паника, вызванная угрозой пандемии свино-птичьего гриппа. А «был ли мальчик», если вся «научная» шумиха улеглась так резко и как бы сама собой? И что в действительности происходит с климатом? Начнем с того, что шведский астроном Андерс Цельсий предложил шкалу измерения температурных градусов только в 1742 году. Все, что было до этого, с тем, что происходит сейчас, сравнить можно весьма условно и только на качественном уровне. Но и эти сравнения говорят о том, что ни данное лето, ни полугодие, ни даже последние годы не являются чем-то особенно аномальным. В различных летописных сводах, описывающих историю Руси, мы найдем множество упоминаний о небывалой жаре, засухах, наводнениях, вызванных длительными проливными дождями, аномальных морозах и других природных катаклизмах, несших с собой массовый голод, болезни и моры.

Вот лишь несколько примеров. Согласно известиям Никоновского Свода, в 1008 году Русь пережила страшную засуху и подверглась

нашествию вредителей. Великий зной обрушился на южнорусские земли в 1017 году. В один из этих жарких дней, как свеча, вспыхнул Киев. В огне пожара погибло «множество хоромов и около 700 церквей». Через семь лет (в 1024 году) засуха повторилась.

В третьей четверти XI века (1067 год) впервые отмечена необычайно суровая снежная зи ма. В последней четверти XI века первая заметка об эпидемии: «мор на людей во всей Русской земле» (1083 год) — и тут же упо ми нание о землетрясении (1091 год). В 1070 году — голод, вызванный засухой.

Страшная засуха обрушилась на Русь в 1092 году. Лето стояло безоблачное. От «бездождия» и зноя сами собой загорались леса и болота (торфяники). Это бедствие охватило киевскую и другие западные земли. На Русь обрушился тяжелый голод, началась эпидемия. Только в Киеве, где тогда проживало около 50 тысяч жителей, с середины ноября 1092 года до февраля 1093 года было продано 7 тысяч гробов. Иными словами, от голода и различных недугов за четыре месяца погибло 14% населения города. В соседних землях голод и эпидемия тоже унесли множество жизней. В 1124 году «все лето бысть бездождие». Во время этой засухи пострадали посевы, и снова почти полностью сгорел Киев. В пожаре погибло «без числа людей и всякой живности». В следующем году «великая буря» пронеслась над Новгородской землей, «истопив стада скотины в Волхове» и вызвав сильный голод.

В 1128 году, по словам летописи, «бысть вода велика, потопи люди и жита и хоромы снесе». Летом, в то время когда цвели яровые и наливались озимые, ударил мороз. Погибли все хлеба. Хлеб вздорожал. В селах и городах прямо на улицах лежали умершие от голода. Все, кто только мог, разбрелись по чужим землям. Подобных явлений в летописях до этого времени не зарегистрировано. Согласно «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, в 1533 году с 29 июня до сентября «не упало ни одной дождевой капли на землю; болота и ключи иссохли, леса горели: солнце тусклое, багровое скрывалось за два часа до захождения; люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада; путешественники, плаватели не видали пути; птицы не могли парить в воздухе». Ничего не напоминает?

По свидетельству современников, из-за «великого голода», вызванного аномальными природными явлениями (так, например, летом 1601 года в течение 12 недель непрерывно шел дождь, после чего «рано в лете стали великие морозы»), в одной только Москве в 1601—1603 годах погибли 120 тысяч человек. Очевидцы утверждают, что вымерла «треть царства Московского». От голода страдали отдельные области России и в 1604—1608 годах, когда летом наблюдались и возвраты холодов, и затяжные дожди. Последующие десятилетия тоже были трудными для ведения хозяйства. В 1619 и 1623 годах бедствие захватило всю Европу и Русь от Нормандии до Заволжья. Всего же за семь столетий с XI по XVII века Русь в целом или ее отдельные земли пережили более 200 голодных лет.

ПРОБЛЕМЫ НЕ В ПОГОДЕ, А В ГОТОВНОСТИ К ВЫЗОВАМ

Данные свидетельства показывают, что климат постоянно меняется, но какой-то четкой, неумолимо нарастающей тенденции в этих изменениях на протяжении тысячелетия достоверно установить и доказать пока не удалось. Никто сегодня не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что в обозримом будущем нынешнее глобальное потепление не сменится аномальными трескучими морозами. Потери же, вызванные природными катаклизмами последних лет, растут потому, что инфраструктура, экономика и уклад жизни населения Земли становятся все сложнее, а подготовлено к ударам стихии все это недостаточно.

Вспомним хотя бы недавнее извержение исландского вулкана, облако пепла которого привело к коллапсу авиаотрасли чуть ли не всей Европы. Были отменены десятки тысяч рейсов. Инфраструктура аэропортов оказалась не готова к обслуживанию огромного количества застрявших в них людей. Дублирующие транспортные системы также показали себя не лучшим образом в плане готовности к экстремальной ситуации. Значительные потери понесли представители самых разных отраслей экономики от турбизнеса (в целом потери туротрасли только за первые три дня авиаколлапса оцениваются в 1 миллиард евро) и кенийских цветоводов, экспортирующих свою продукцию в Евросоюз (убытки составляли порядка 2 миллионов долларов в сутки), до фермеров Северной и Южной Америки, Израиля, Турции и ряда стран Африки, доставляющих значительную часть продукции в Европу по воздуху из-за небольшого срока годности. И это последствия нескольких дней активного извержения лишь одного среднего вулкана где-то на окраине Европы!

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ НА ФОНЕ ГОЛОДА

Засухи, наводнения и другие климатические явления нынешнего года заставили правительства в очередной раз обратить внима-

ние на проблему готовности своих стран в плане продовольственной безопасности к природным вызовам, провоцируемым ими

кризисам и спекуляциям на мировых рынках.

3 сентября в Сенате Канады состоялась встреча спикеров верхних палат и однопалатных парламентов стран «двадцатки»,

посвященная проблемам продовольственной безопасности. Как отметил председательствующий — спикер канадского Сената

Ноэль Кинселла — на повестке дня стоят три крупные проблемы: необходимость разработки глобальной стратегии производства

и распределения продовольствия, обеспечение продовольственной безопасности и выработка глобальных моделей поддержки сельскохозяйственных производителей. Однако на пути решения данных проблем стоят серьезные препятствия. И связаны они в первую очередь с той продовольственной политикой, которую проводят высокоразвитые государства. Ее результат налицо: один миллиард людей в мире голодает, в то время как еще один миллиард не просто не испытывает проблем с питанием, но и выбрасывает в отходы огромное количество продуктов. Так, в США, которые являются крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в мире, ежегодно выбрасывается на помойки 40% всего производимого в стране продовольствия.

Согласно недавнему докладу министерства окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства Великобритании, посвященному проблеме национальной пищевой безопасности, домашние хозяйства ежегодно выбрасывают 4,1 миллиона тонн того, что можно было бы съесть, то есть треть всех пищевых продуктов. Каждый взрослый житель этой страны ежегодно выносит на помойку более 60 килограммов еды. И даже то, что это обходится каждой семье в среднем примерно в 420 фунтов стерлингов (порядка 700 долларов) в год чистых потерь семейного бюджета, цивилизованных британских потребителей не останавливает. Мусорные баки с продуктами, у которых даже не истек срок годности, не редкость и для других стран Старого Света.

Программы борьбы с ожирением на государственном уровне вырабатываются в большинстве раз витых стран.

Эксперты отмечают: несмотря на все экономические неурядицы и природные катаклизмы, дефицита продовольствия как такового в мире нет. Сегодня мировые накопленные запасы продовольствия на 20% больше, чем в 2008 году. Но почему же тогда ежегодно от голода умирают порядка 30 миллионов человек, из которых 6 миллионов — дети? Исходя из этой статистики, каждые пять секунд на Земле от голода умирает один ребенок. Эксперт комиссии по правам человека при ООН Жан Зиглер на основании этих драматичных фактов пришел к выводу: «Ребенок, умерший от голода, на самом деле был убит». Убивает же этих несчастных, еще раз подчеркнем, не отсутствие продовольствия в мировом масштабе и не какие-либо природные аномалии, а современные реалии экономической и торговой политики ведущих государств планеты, своим протекционизмом укрепляющих собственную продовольственную безопасность и подрывающих соответствующую безопасность развивающихся и беднейших стран.

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ — В ПОЛЬЗУ БОГАТЫХ СТРАН

В рамках свободной торговли способны выжить только наиболее конкурентоспособные поставщики сельскохозяйственных продуктов. Как правило, это крупные концерны аграрной и пище вой промышленности из США и ЕС, часто с высокой степенью специализации. Они производят продукцию в больших объемах (имея в результате серьезную экономию на масштабах производства), и весьма немалая ее часть предназначена для продажи на мировом рынке. Тем самым они вытесняют мелких производителей из других стран и их разнообразную сельскохозяйственную продукцию, ориентированную на потребности внутренних рынков. Проблема усугубляется тем, что нынешние договоренности в рамках ВТО в области сельского хозяйства и торговли аграрной продукцией далеки от совершенства и справедливости.

В рамках свободной торговли способны выжить только наиболее конкурентоспособные поставщики сельскохозяйственных продуктов. Как правило, это крупные концерны аграрной и пище вой промышленности из США и ЕС, часто с высокой степенью специализации. Они производят продукцию в больших объемах (имея в результате серьезную экономию на масштабах производства), и весьма немалая ее часть предназначена для продажи на мировом рынке. Тем самым они вытесняют мелких производителей из других стран и их разнообразную сельскохозяйственную продукцию, ориентированную на потребности внутренних рынков. Проблема усугубляется тем, что нынешние договоренности в рамках ВТО в области сельского хозяйства и торговли аграрной продукцией далеки от совершенства и справедливости.

Западные концерны и аграрииразмером поменьше получают субсидии от ЕС и со стороны правительства США. В Соединенных Штатах уровень поддержки аграрных цен составляет 50%, а 21% доходов фермеров — прямые субсидии государства; доля средств поддержки в доходах европейских фермеров, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 22—24%, тогда как в России она составляет 13—15%; всего же, согласно недавнему докладу ОЭСР, субсидии в сельское хозяйство в богатейших странах мира в 2009 году увеличились до 252,5 миллиарда долларов, что составляет 22% от общей суммы денежных поступлений фермеров. Кроме того, производительность труда в аграрном секторе ведущих стран в 5—6 раз выше, чем в большинстве развивающихся, и в 10 раз выше, чем в беднейших, а рост продуктивности сельского хозяйства в развивающихся странах не превышает 1% в год.

Исходя из совокупности данных факторов развитые страны могут предлагать свои продукты по цене, которая является демпинговой для национальных производителей в развивающихся и беднейших странах. Не выдерживая конкуренции, национальный производитель разоряется или уходит в другой бизнес. Так, например, несколько лет назад себестоимость производства пшеницы в Китае превысила цену той же пшеницы на международном рынке. Фермерам стало невыгодно ее выращивать, и они продавали свои земли под заводы или переориентировались на выращивание овощей, чая, кукурузы, технических культур для продажи на экспорт. То же самое происходило и во многих других странах — Египте, Мексике, Индии и т. д.

СПАСЕНИЕ ГОЛОДАЮЩИХ — ДЕЛО РУК САМИХ ГОЛОДАЮЩИХ?

Несправедливость существующих торговых правил, а также отсутствие достаточных средств в беднейших странах приводит к печальным итогам. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), на апрель 2010 года в мире голодало 1 миллиард 17 миллионов человек, превысив показатель 2008 года на 110 миллионов человек. Большинство из них проживает в Азии (642 миллиона) и Африке (265 миллионов).

Осознав свою крайне слабую защищенность в области национальной продовольственной безопасности, а в ряде случаев оказавшись перед лицом надвигающегося голода и социальных волнений (в беднейших странах большой процент населения тратит от 45 до 80% своего бюджета на пропитание, по сравнению с 6—15% в Европе и США, в результате чего рост цен на продукты очень сильно сказывается на уровне жизни), многие правительства экстренно начали пересматривать свою политику. Сегодня они увеличивают площади посевов зерновых, наращивают продовольственные запасы, активно выдают или повышают дотации фермерам, скупают земли под сельхозугодия за рубежом. Неурожаи нынешнего года привели к временным ограничениям экспорта некоторых видов сельхозпродукции рядом стран, что немедленно вызвало стремительный спекулятивный рост цен на мировых рынках продовольствия (прежде всего зерна). В свою очередь, это спровоцировало рост цен на внутренних рынках стран-импортеров.

В Мозамбике в начале сентября это уже вызвало массовые акции протеста, закончившиеся человеческими жертвами. При этом правительство отказалось заморозить цены на продукты питания. Представитель кабинета министров этой страны Аль-

берто Кутумула назвал рост цен «необратимым» процессом. 24 сентября FAO созывает экстренную конференцию, чтобы

обсудить ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Но уже сейчас очевидно, что природные аномалии и вызванный ими кризис развеяли миф о якобы существующем свободном рынке, при наличии которого производство продовольствия

может быть сосредоточено в нескольких наиболее благоприятных регионах и обеспечивать весь остальной мир. Данная тео-

рия себя не оправдала. Стоило погоде преподнести сюрприз и снизить урожайность одного или нескольких таких регионов, и

продовольственная безопасность целого ряда стран-импортеров оказалась под угрозой, прежде всего из-за роста цен, на который

они не рассчитывали. Доминирующие на рынке крупнейшие игроки всегда играли и будут играть по выгодным для себя правилам. А это объективно приводит к тому, что существующее «разделение труда» не может накормить всех и в особенности самых бедных, если те не могут прокормить себя сами, хотя бы самым минимальным продовольственным пайком. Нарастающий узел проблем и противоречий, связанных с мировой продовольственной безопасностью, усугубившийся природными аномалиями, наглядно демонстрирует, что каждая страна должна иметь собственное, по возможности максимально развитое сельское хозяйство, даже если оно целиком будет основано на дотациях, а также стараться защищать собственные рынки и национального производителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ — ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ПОТРЕБИТЕЛЮ — ПОДДЕРЖКА

В ведущих странах это давно осознали и практикуют.

Так, например, европейские ветеринары аттестовали на право поставки продукции в ЕС всего восемь российских мясных и молочных предприятий, тогда как поставлять продукцию на российский рынок имеют право 3600 европейских производственных структур.

В результате основной статьей нашего продовольственного экспорта в Европу остаются морская рыба и морепродукты. А европейцы за прошлый год продали в Россию различной сельскохозяйственной и продовольственной продукции на 8 миллиардов

евро. В денежном исчислении это в 9 раз больше, чем смогли продать им мы.

Другой яркий пример — Япония. Риса там производят примерно 90% от того, что потребляют. При этом рис в Японии получается раз в 10 дороже, чем в Китае. Но его стараются не закупать, поддерживая собственного производителя.

Еще один немаловажный ас пект — защита и поддержка национального потребителя.

В тех же США программы продовольственной помощи берут свое начало в 1933 году, когда была создана Федеральная корпорация по устранению излишков сельхозпродукции. Одной из задач ее деятельности являлось ослабление кризиса в аграрном секторе путем расширения рынков сбыта продовольствия и облегчения последствий экономического кризиса для безработных за счет распределения продуктов питания среди нуждающихся. В настоящее время в США осуществляется почти полтора десятка различных программ продовольственной помощи, и на эти цели из бюджета направляется 35—40 миллиардов долларов в год. В стране регулярно проводятся так называемые продовольственные переписи населения. На их основе выявляются группы риска, разрабатываются адресные государственные программы по мо щи реально нуждающимся гражданам и регулирования продовольственного рынка.

Похожие программы принимаются и в странах ЕС. Например, в Германии это пакет законов, реформирующих систему социальной помощи и помощи безработным — Hartz IV.

НЕОБХОДИМЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

19 августа нынешнего года британская аналитическая группа Maplecroft (готовит для правительств и бизнеса исследования по возможным рискам во всех областях экономики, финансов, в военной сфере, в области народонаселения и мирового климата) обнародовала свой очередной доклад «Индекс рисков продовольственной безопасности 2010». Согласно ему, наиболее защищенными в области продовольственной безопасности из 163 государств, упоминаемых в документе, являются Финляндия (ничего не угрожает — 163-е место), Швеция (162-е), Дания (161-е) и Норвегия (160-е). Далее идут Канада, США, Германия, Великобритания и Франция. Россия в этом списке пребывает на относительно благополучном 115-м месте, и угроза ее продовольственной безопасности оценивается как средняя.

Самые большие угрозы и беды, по мнению исследователей, ждут расположившуюся в начале списка первую неблагополучную пятерку: Афганистан, Демократическая республика Конго, Бурунди, Эритрея и Судан, за которыми следуют Эфиопия, Ангола, Либерия, Чад и Зимбабве.

В докладе говорится, что всего угрозе проблем с продовольствием подвержены 50 стран, из которых 36 расположены на Африканском континенте.

Таким образом, превратности погоды способны лишь обострить и усугубить уже имеющиеся экономические и торговые диспропорции и проблемы, но неспособны что-то кардинально изменить, если, конечно, речь не идет о катастрофе масштабов всемирного потопа. Примеров тому масса. Ураган «Катрина», хотя и нанес США мощный удар, не подорвал их экономической устойчивости и не создал продовольственных проблем для населения страны. Россия, подвергшаяся серьезным испытаниям в виде небывалой засухи и лесных пожаров, также находится в рейтинге Maplecroft на вполне приемлемой позиции. Ее экономическое положение и продовольственная безопасность не вызывают у исследователей опасений (что вовсе не означает, что с этим у нас все хорошо и делать в этом направлении ничего не нужно). А вот Пакистан, находившийся и без того в крайне слабом экономическом положении, усугубленном перенаселением, удар стихии переносит крайне болезненно, и неизвестно, как перенесет вообще.

Для изменения существующей ситуации с продовольственной безопасностью в мире нужны не сетования на погоду, а глобальная реформа производства и распределения продовольственных ресурсов. В первую очередь необходимо помочь инвестициями

и технологиями аграрным секторам (включая сопутствующую инфраструктуру) беднейших и развивающихся стран, а также сделать мировые продовольственные рынки более прозрачными, немонополизированными и сбалансированными.

Очень перспективным в плане преодоления голода значительной части населения планеты и нарастания угрозы расширения его масштабов в связи с увеличением количества жителей развивающихся и беднейших стран является генная инженерия и связанные с ней аграрные технологии.

Человечество в очень недалеком будущем будет нуждаться в суперпродуктах или супереде, которую можно получать в неограниченных количествах при минимальных ресурсных затратах. Сегодня три четверти запасов пригодной для питья воды в мире используется для полива растений, употребляемых в пищу, а это недопустимая расточительность, поскольку из всей имеющейся на

планете воды, пресная составляет всего 2,5%, и та в большинстве своем сосредоточена в арктических льдах.

Подобные эксперименты уже ведутся и со злаковыми культурами, и в направлении выращивания искусственного мяса. А многие технологии уже весьма активно внедряются.

Чтобы решить проблемы продовольственной безопасности, которые постепенно накапливаются и усугубляются, необходимы реальные практические шаги в указанных выше направлениях. В противном случае уже в ближайшие годы на планете могут начаться войны за еду и воду.

Комментарии

Спасибо, Бондарь. Фактологично и познавательно. Не "Комеди-клаб", здесь не для средних умов. Кого только Вы разбудите, господа герцены?