Экономика

Горячая активность в холодных широтах

Модернизацию российской экономики стоит начать именно с Севера страны

Лето и начало осени стали временем настоящего всплеска активности различных государств в северных широтах. Россия, имеющая самую протяженную северную морскую государственную границу, огромную сухопутную территорию, прилегающую к данному району, не могла оставаться в стороне от происходящих событий.

Но есть ли у России программа развития своих северных территорий? Каково их нынешнее состояние и перспективы?

Регион повышенного внимания

Регион повышенного внимания

В конце июля исследовательское судно «Академик Федоров», сопровождаемое ледоколом «Ямал», отправилось в трехмесячную экспедицию, чтобы на основании собранных данных Россия могла претендовать на 1,2 млн квадратных километров шельфа Северного Ледовитого океана (около 45% его площади).

7 августа Соединенные Штаты и Канада в спешном порядке начали свою аналогичную совместную экспедицию.

В конце августа канадские, американские и датские военные провели совместные учения в канадской Арктике. Интересно, что они не делали этого даже во времена холодной войны. «Трудно избежать вывода о том, что эти масштабные учения в Арктике направлены именно против Москвы», — пишет в своей статье, опубликованной в популярной канадской газете The Globe And Mail, заместитель директора Центра военных и стратегических исследований (Centre for Military and Strategic Studies) Университета Калгари Роб Хьюберт.

В это же время начальник штаба ВМС США адмирал Гэри Рафхед встретился в Осло с высокопоставленными норвежскими коллегами. Как было объявлено, в результате прошедших переговоров достигнуты договоренности, согласно которым американские вооруженные силы получат право проводить специальные тренировки на севере Норвегии. Взамен Вашингтон продаст Осло современные ракеты «воздух-море» для 48 истребителей F-35, о покупке которых Норвегия недавно договорилась.

В середине сентября российский президент дал свою оценку происходящему. «В Арктике мы можем обойтись без НАТО, потому что это та часть наших общих богатств, которая, строго говоря, не имеет отношения к военным задачам. Мы вполне можем справиться там при помощи тех средств экономического регулирования, международных документов, которые мы подписываем», — сказал Дмитрий Медведев.

«В любом случае Российская Федерация с достаточно серьезным напряжением следит за такого рода активностью (НАТО в Арктике), потому что это зона мирного сотрудничества, экономической кооперации. И присутствие военного фактора, оно всегда как минимум создает дополнительные вопросы», — констатировал глава российского государства.

С Арктикой непосредственно «граничит» шесть стран: Россия, Канада, США, Норвегия, Исландия и Дания (которой, как известно, принадлежит остров Гренландия). Швеция и Финляндия, не имеющие прямого выхода к Северному Ледовитому океану, тем не менее тоже считают себя членами «арктического клуба».

К ресурсам (а это, по оценкам специалистов, до четверти мировых запасов нефти и газа; американское агентство United States Geological Survey считает, что запасы газа в Арктике составляют примерно 50 трлн кубических метров, а нефти — 90 млрд баррелей) и экономической зоне данного региона проявляют интерес и другие страны (свыше 20 государств). Даже Китай открыл исследовательскую станцию на Шпицбергене и два раза отправлял в северные моря свой ледокол «Снежный дракон». Поднебесная рассматривает этот район в качестве зоны своих стратегических интересов.

Достаточно сказать, что «Снежный дракон» — это самый большой в мире неатомный ледокол, купленный китайцами у Украины еще в 1993 году, поскольку корабль такого класса в акватории Черного моря Киеву был не нужен. Недавно в Пекине решили обзавестись новыми кораблями. Ожидается, что уже через три года у Китая появится ледокол собственной постройки.

Несмотря на заявления лидеров и официальных представителей этих государств о том, что «в Арктике не происходит никакой «гонки», и что регион стабилен», экономические интересы различных игроков в данном районе «уплотняются», а участники процесса постепенно втягиваются в жесткую конкуренцию.

Россия, США и Канада ищут доказательства, необходимые для аргументированной поддержки их притязаний на как можно большую территорию этой области.

Одновременно мировые экономические лидеры (США, Китай, Япония, Германия и Канада) инициируют вопрос о пересмотре условных границ Севера планеты. Возможность присоединения к ним рассматривают Индия, Бразилия и Южная Корея. Ведь нефть и газ — не единственные богатства Севера. Под толщей льда залегают золото, цинк, медь, алмазы. В условиях истощающихся биоресурсов планеты растущий интерес вызывают рыбопромысловые районы. А если таяние ледников продолжится (по мнению ученых, оно идет аномальными темпами, и в случае сохранения данной тенденции в ближайшие десятилетия площадь арктического ледового покрытия может сократиться на 30% по сравнению со средним значением за 1979—2000 годы), то, возможно, изменение конфигурации международных транспортных коридоров и появление новых морских путей, являющихся сегодня трудно, либо вообще недоступными для большинства существующих транспортных судов мира.

Севморпуть

О России этого сказать нельзя. Начнем с того, что еще в 1932 году в СССР было создано Главное управление Северного морского пути (СМП) — кратчайшей транспортной артерии, соединяющей европейскую часть страны с ее дальневосточной частью.

О России этого сказать нельзя. Начнем с того, что еще в 1932 году в СССР было создано Главное управление Северного морского пути (СМП) — кратчайшей транспортной артерии, соединяющей европейскую часть страны с ее дальневосточной частью.

Вдоль трассы, проходящей по морям Северного Ледовитого (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово), активно проводились исследовательские изыскания. С расширением информации о районе, навигационным и инфраструктурным обустройством трассы (были построены порты Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения), строительством ледоколов и транспортных судов ледового класса грузооборот Севморпути увеличивался. В 1986 году по нему перевозилось 6,8 млн тонн грузов (сегодня порядка 2 млн тонн). Но потенциал изменения ситуации к лучшему и конкурентные преимущества у России есть.

Прежде всего это крупнейший и мощнейший в мире атомный ледокольный флот, имеющий в своем составе четыре ледокола мощностью по 75 тыс. лошадиных сил («Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы»), два ледокола мощностью по 40 тысяч л.с. («Таймыр», «Вайгач») и лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» мощностью 40 тысяч л.с. Помимо этих гигантов у нас есть еще около двадцати дизельных ледоколов. Для сравнения: у США их всего три, у Дании — четыре, у Норвегии — один. Ближе всех по уровню оснащенности к нам приблизились канадцы. Страна кленового листа имеет в своем распоряжении два тяжелых ледокола и более десятка небольших.

В ближайшей перспективе мощности ледокольного флота планируют увеличить за счет создания техники нового поколения. Речь идет о строительстве трех новых атомных и шести дизель-электрических ледоколов, которые, по мнению директора Центрального НИИ Морского флота (ЦНИИМФ) Всеволода Пересыпкина, необходимы для поддержания и развития арктических перевозок по Северному морскому пути.

Нижегородское Опытно-конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ) имени Африкантова уже приступило к разработке проекта атомного реактора (технический проект предприятие защитило в конце прошлого года) для российского ледокола нового поколения, который будет использоваться для освоения арктического шельфа. Особенность корабля в том, что благодаря возможности изменения осадки, он сможет проводить караван судов и в океане, и в устье реки. Набирая в балластные емкости воду, он способен увеличить осадку до 11 метров, что необходимо для работы в Северном Ледовитом океане, где толщина льда достигает трех метров. Спуская воду, атомоход уменьшает осадку до девяти метров и может заходить в устья сибирских рек, где толщина льда меньше трех метров. Согласно федеральной программе по освоению арктического шельфа строительство ледокола планируется закончить к 2016 году.

Идут работы и по улучшению навигационной оснащенности СМП.

В частности, будут модернизироваться наблюдательные станции вдоль побережья. Такие станции сейчас есть в Тикси, на мысе Челюскин, на Земле Франца Иосифа и на Чукотке.

Немалый потенциал увеличения тоннажа перевозок и интенсивности движения по СМП несет в себе идущий высокими темпами процесс освоения углеводородных месторождений на Ямале и в Тимано-Печерском бассейне, а также диверсификация их поставок с использованием различных путей транспортировки.

Крупнейший отечественный перевозчик — «Совкомфлот» —для этих целей наращивает количество судов ледового класса. 14 сентября нынешнего года ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) завершило строительство для него второго арктического танкера и передало его заказчику. Оба корабля имеют дедвейт по 70 тыс. тонн и предназначены для транспортировки нефти и газового конденсата с месторождения «Приразломное» (Баренцево море).

В 2005 году на судоверфи Hyundai Heavy Industries в южнокорейском городе Ульсан для «Совкомфлота» были построены три танкера грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн каждый. Эти танкеры позволяют осуществлять круглогодичную навигацию в арктических условиях, поскольку удовлетворяют всем требованиям безопасности.

Один из танкеров — «Совкомфлот Балтика» дедвейтом 117 тыс. тонн, ледовый класс 1А Super (Arc5) — в конце августа — начале сентября нынешнего года осуществил успешный рейс по транспортировке по трассам Северного морского пути 70 тыс. тонн газового конденсата компании ОАО «Новатэк» из портов Витино и Мурманск в китайский порт Нингбо. Сопровождали корабль российские ледоколы. Общая продолжительность перехода от Мурманска до Нингбо составила около 22 суток, что даже с учетом экспериментального характера рейса почти вдвое быстрее традиционных маршрутов следования судов через Суэцкий канал. Экономия же по сравнению с традиционным маршрутом составила несколько миллионов долларов. Суда подобного размера, а в «Балтике» почти 250 метров длины и 44 — ширины, еще никогда не ходили в сквозные рейсы через российскую зону Северного Ледовитого океана.

«Концепция использования крупнотоннажных судов для движения энергоресурсов из Баренцева и Карского морей на рынки Юго-Восточной Азии вполне жизнеспособна. Этот рейс убедительно это подтвердил», — считает генеральный директор ОАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

По-видимому, успешный экспериментальный рейс гигантского судна и его очевидная экономическая выгода придадут новое ускорение движению по Севморпути и загрузят работой часто простаивающие или возящие туристов на Северный полюс отечественные атомные ледоколы. Оператор российского атомного ледокольного флота — ФГУП «Атомфлот» к середине сентября получил уже 15 заявок на проводку в 2011 году судов по Северному морскому пути, сообщил генеральный директор Вячеслав Рукша.

По расчетам специалистов, к 2020 году перевозки по СМП возрастут до 40 млн тонн. Крупные российские компании (в частности «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Норникель»), не являющиеся профильными перевозчиками, но работающие на Севере, уже строят для себя танкеры и другие суда ледового класса.

Шельф и рыба

15 сентября Россия подписала договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане со своим давним оппонентом Норвегией. Переговоры между странами велись с 1970 года. За это время были и обострения (например, так называемая «война траулеров», вызванная введением Осло 200-мильной охранной зоны вокруг Шпицбергена), и конструктивные решения двусторонних проблем (в 2007 году удалось подписать соглашение о Варангер-фьорде, разграничившее морские пространства внешней части залива и снявшее часть нерешенных вопросов).

15 сентября Россия подписала договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане со своим давним оппонентом Норвегией. Переговоры между странами велись с 1970 года. За это время были и обострения (например, так называемая «война траулеров», вызванная введением Осло 200-мильной охранной зоны вокруг Шпицбергена), и конструктивные решения двусторонних проблем (в 2007 году удалось подписать соглашение о Варангер-фьорде, разграничившее морские пространства внешней части залива и снявшее часть нерешенных вопросов).

Документ вносит определенность в вопросы рыболовной юрисдикции России и Норвегии в этом районе, а также снимает часть проблем на пути установления внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, поскольку выполняется одна из рекомендаций в отношении российской заявки 2001 года.

По мнению старшего научного сотрудника Института стратегических исследований Аждара Куртова, «скорее всего, мы пошли на какой-то компромисс в части рыбы, но выиграли свободу рук в освоении шельфа». Согласно опубликованному в июле 2010 года докладу Геологической службы США, запасы «неразведанной, но технически поддающейся добыче» нефти к северу от полярного круга в два с лишним раза превосходят объемы, разведанные в Арктике прежде. В документе особенно подчеркивается, что в Арктике имеется в три с лишним раза больше неразведанного газа, чем нефти, причем большая часть этих запасов сосредоточена в российском Заполярье.

В последние годы Россия упорно добивается международного и юридического признания за собой значительных территорий континентального шельфа и прав на разработку находящихся на нем углеводородов.

Согласно Конвенции по морскому праву, страны могут на эксклюзивной основе эксплуатировать ресурсы лишь в прибрежной зоне радиусом 200 морских миль. Однако границы могут быть расширены, если страны смогут доказать, что структура подводного континентального шельфа «естественным образом продолжена» и имеет схожую с их шельфом структуру.

В 2009 году был подготовлен проект заявки на расширенный континентальный шельф РФ в Охотском море за пределами 200 морских миль. В 2010-м на исследования с целью научного и практического подтверждения претензий в рамках данного проекта выделено полтора миллиарда рублей.

Основной приз в этой гонке — хребет Ломоносова — подводная горная гряда длиной 1800 километров, проходящая от российских Новосибирских островов через Северный полюс до канадского острова Элсмира. Именно этот факт служит отправной точкой в попытках Канады оспорить российские претензии на хребет. Ожидается, что Дания также станет на него претендовать (она выдвигает гипотезу о том, что хребет — это затонувшая часть Гренландии, которая является датской территорией). Арктические страны сейчас ведут с кораблей и с воздуха картографирование дна Северного Ледовитого океана, собирая доказательства для комиссии ООН, которая должна принять решение о правомерности их претензий на самую северную в мире акваторию. Канада наращивает свои усилия и на суше. 24 сентября канадское министерство природных ресурсов сообщило о том, что страна «приступила к модернизации базы по изучению арктического континентального шельфа в территории Нунавут». Не так давно премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о начале строительства новой арктической научно-исследовательской станции в местечке Кеймбридж-Бей (территория Нунавут, остров Виктория).

Канадцы спешат. Они собираются предоставить данные в комиссию в 2013 году. В этой связи Россия ускорит подачу своей заявки. «Учитывая, что Канада сказала, что в 2013 году подаст заявку на расширение континентального шельфа в Арктике, а мы планировали сделать это в 2014 году, мы ускорим свою работу и тоже подадим ее в 2013 году, поскольку могут быть какие-то спорные вопросы», — заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике и Антарктике, депутат Госдумы Артур Чилингаров. «Мы претендуем только на то, что мы докажем», — сказал российский полярник. А искать доказательства и доказывать, судя по всему, Россия будет активно.

В начале октября из порта Мурманска вышел атомный ледокол «Россия» и взял курс на Арктику. На его борту — участники полярной экспедиции «Северный полюс-38», которая продолжит сбор информации об арктическом шельфе. Также до конца года ожидается спуск на воду нового экспедиционного судна «Академик Трешников».

В процессе принятия находятся стратегии, направленные на укрепление российского присутствия в Арктике и в Антарктике. Планируется создание многоцелевой космической системы «Арктика», состоящей из четырех спутников.

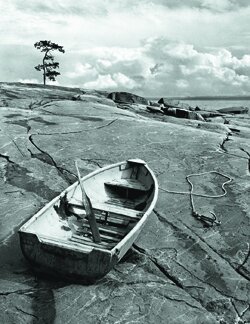

«Россия борется как лев. Если и существует страна, определяющая будущее Арктики, то это Россия», — пишет в своей книге «Будущая история Арктики» (The Future History of Arctic) австралийский геополитик Чарльз Эммерсон. Звучит очень отрадно. Несколько десятилетий назад это так и было. Пока же триумфальное и, самое главное, экономически выгодное (без этого в рыночной экономике, в которой даже элитные зверохозяйства по выращиванию валютной пушнины умудряются становиться банкротами, оно просто не имеет смысла) возвращение в Арктику лишь ожидается.

Экономика северных территорий

Тема экономической продуктивности российских северных территорий для страны очень актуальна.

Тема экономической продуктивности российских северных территорий для страны очень актуальна.

«Экономика России больше, чем экономика какой-либо другой приполярной страны, зависит от Арктики», — заявил 22 сентября на открытии Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий. «Российский сектор Арктики, где проживает около 1,5% населения России, обеспечивает получение около 11% национального продукта России и составляет 22% в общем объеме российского экспорта», — сказал он.

При этом надо отметить, что непосредственно примыкают и неразрывно связаны с арктическими широтами районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории страны. Анализируя их, экономисты берут в расчет прежде всего физико-геграфические параметры, а не отдельно взятые промышленные районы или зачастую весьма искусственные административно-региональные нарезки.

Так вот, при такой оценке северные территории в совокупности превышают 60% площади России. На них проживают более 11 млн человек, что составляет порядка 8% всего населения страны. На долю регионов Севера России приходится почти 2/5 совокупного производства ВВП, 17% валового выпуска продукции промышленности, почти 1/3 инвестиций в основной капитал и более 60% экспорта природно-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

На сегодняшний день именно эти территории кормят страну и являются ее стратегической кладовой. Согласно оценкам специалистов, здесь сосредоточено до 80% разведанных и прогнозных запасов минерально-сырьевых ресурсов, свыше 60% лесных ресурсов и 90% запасов пресной воды (по оценкам зарубежных ученых, эти районы составляют около трети экологически чистой территории Земли). В северных регионах добывается 97% газа, 3/4 нефти, 90% олова, 100% сурьмы, апатита, 98% платиноидов, 90% никеля, кобальта, хрома и марганца, 60% меди, основная часть золота и алмазов, 15% угля, вырабатывается до 20% электроэнергии России.

Регионы Севера являются основными территориями заготовки и переработки древесного сырья. Их доля достигает почти половины общероссийского выпуска лесной продукции. На них приходится более половины улова рыбы и добычи морепродуктов России.

И это далеко не полный список. Но и без него очевидно, что северные территории играют ключевую роль в современной национальной экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов страны. При этом о каких-либо крупномасштабных программах экономического и социального развития этих территорий не слышно. А есть ли они вообще?

Вот что говорит по этому поводу ученый секретарь Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н. Дмитрий Кувалин: «Программы, связанные с освоением Севера, периодически разрабатываются на федеральном уровне. Собственные программы развития имеют и все северные регионы. Но это все получаются какие-то «недопрограммы», поскольку под громким названием «программа» обычно скрывается не более чем набор благих пожеланий и некий анализ фактической ситуации, плюс какие-то предварительные соображения о возможностях развития на будущее. В то время как в полноценную программу должен входить список исполнителей, объемы и источники финансирования, сетевой график проведения мероприятий со списком ответственных за каждое, и так далее. В итоге получается, что формально, на бумаге всевозможные программы на разном уровне существуют, и их довольно много. Но фактически их нет. Неслучайно, каждые два, три, четыре года встает вопрос о разработке новой программы. Она снова разрабатывается и снова испаряется, как утренняя роса на солнце. Обобщенного же взгляда на стратегию развития российских северных территорий по-прежнему нет.

В девяностые годы тогдашний вице-премьер Егор Тимурович Гайдар открытым текстом говорил, что российской экономике эти северные города не нужны. Они экономически неэффективны и все равно умрут. Понятно, что он был сильно не прав, и дальнейшие вполне рыночные события это доказали. Но тогда из этих городов начался массовый отток населения, экономика, транспортная система, инфраструктура территорий стала приходить в упадок, и все это приобрело совершенно ужасные формы. В двухтысячные годы процесс этот сильно замедлился, и кое-где даже повернулся вспять. Но на советский уровень развития северных территорий даже близко не вернулся».

Возможно, модернизацию российской экономики не в экспериментальных, а, как говорится, в промышленных масштабах стоит начать именно с Севера страны. Ведь ресурсная база, что называется, под ногами, а слова «рентабельность», «конкурентоспособность» или «энергоэффективность» для российского Севера — не пустой звук, а очевидная вещь, от которой зависит выживание предприятия, отрасли, города. Именно ускоренное внедрение передовых достижений науки и техники, коммерческое освоение перспективных технологий обеспечивают быстрый рост производства при сокращении времени технологического цикла и необходимого объема завоза и накопления топлива, сырьевых и других ресурсов.

Именно сюда, где сосредоточены так нужные миру ресурсы, готовы вкладывать деньги иностранные инвесторы. Крупнейшие транснациональные корпорации (при соответствующих условиях) могли бы нести сюда и внедрять здесь передовые инновационные технологии.

Примеры успешного и выгодного применения данных подходов у нас у всех перед глазами. В самых разнообразных рейтингах, будь то качество жизни, инвестиционная привлекательность, производительность труда и т. д., лидером являются именно северные страны, отнюдь не с райскими климатическими условиями.

Для того чтобы нечто подобное произошло и с Россией, необходим прежде всего государственный протекционизм, направленный на создание для населения, компаний и отраслей хозяйства северных территорий благоприятного режима развития с использованием самого широкого инструментария — от льгот и преференций до крупных госзаказов на производимую ими продукцию.

Комментарии