Общество

Пока земля нас ещё носит

Всякому терпению может наступить предел. Даже терпению планеты

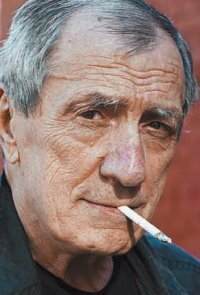

Что общего между всплеском террористической активности на Северном Кавказе, добычей углеводородов в акватории Каспийского моря и угрозой природных катаклизмов, способных превратить Каспий в зловонную мертвую лужу? Директор Дагестанского филиала Геофизической службы РАН Марат Даниялов убежден, что такая связь существует, и попытался убедить в этом нашего корреспондента.

—Прикаспийско-Кавказская геологическая провинция даже объективно место неспокойное. Это одна из зон глобальных тектоно-литосферных процессов, что выражается в интенсивном сейсмогенезе, или, проще говоря, частых и сильных землетрясениях.

—Прикаспийско-Кавказская геологическая провинция даже объективно место неспокойное. Это одна из зон глобальных тектоно-литосферных процессов, что выражается в интенсивном сейсмогенезе, или, проще говоря, частых и сильных землетрясениях.

Есть и другие уровни проявления глобальных процессов. В частности, биологический (в регионе повышена интенсивность видообразования) и цивилизационный, что означает сосуществование архаичных и новых компонентов, или крайнюю нестабильность общества.

Взаимодействие между живым организмом и Землей не всегда осуществляется на уровне видимых механизмов. Существуют многочисленные доказательства взаимодействия на уровне отдельных полей, причем не всегда имеющих явно выраженную физическую основу. Это находит свое выражение в не имеющих порой объяснения социальных катаклизмах и неспровоцированных войнах.

— То есть наши социальные проб лемы объясняются геофизикой Земли?

— Мы к ним еще вернемся. Поговорим сначала о катаклизмах природных, точнее — техногенных, и о том, что может к ним привести. Начнем с того, что проблема государственной принадлежности Каспийского моря решается уже почти 20 лет, прошедших после распада Союза. Но бесконечные переговоры к реальным, признанным на международном уровне решениям не приводят. Юридически продолжают действовать договоры между несуществующим СССР и Ираном, согласно которым море принадлежит этим двум государствам.

— Мы к ним еще вернемся. Поговорим сначала о катаклизмах природных, точнее — техногенных, и о том, что может к ним привести. Начнем с того, что проблема государственной принадлежности Каспийского моря решается уже почти 20 лет, прошедших после распада Союза. Но бесконечные переговоры к реальным, признанным на международном уровне решениям не приводят. Юридически продолжают действовать договоры между несуществующим СССР и Ираном, согласно которым море принадлежит этим двум государствам.

Уже в первые годы после распада Союза был запущен переговорный процесс о разделе Каспия между «старыми» и «новыми» государствами. Но, поскольку договориться всем вместе никак не получается, Россия пошла на заключение двусторонних соглашений с некоторыми из постсоветских стран — с Казахстаном и Азербайджаном.

С моей точки зрения, границы российского сектора установлены вопреки всякой логике и без учета интересов РФ. Мы сами себя обделили. Так, бóльшая часть разведанных запасов северного Каспия отошла Казахстану, а разведанные месторождения центральной части моря стали трансграничными и находятся в общем пользовании с Азербайджаном («Ялама-Самур») и Казахстаном («Центральное»).

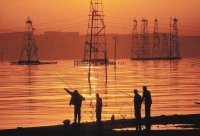

Но речь не об этом. А о том, что все эти не признанные международным правом договоры (потому что Иран их пока не признает) создали условия для начала полномасштабного освоения ресурсов Каспийского моря. С середины 1990-х годов начала осваиваться шельфовая часть северного Каспия, а сейчас речь идет о начале интенсивного освоения месторождения «Центральное». Добыча идет в обоих секторах — казахстанском и российском. Вся нефть северного Каспия имеет относительно низкое качество, она перенасыщена серой. Так вот, на мировой рынок она поступает уже после микширования с высококачественной нефтью. И такую «чистую» нефть должно давать месторождение «Центральное».

Нефть там уже добывают (с российской стороны — дочерняя компания «Газпрома» и «Лукойла»), но пока еще не в тех масштабах. Сейчас полным ходом идет процесс формирования транспортной инфраструктуры. Какой она будет? Можно протянуть нефтепровод, но до ближайшего берега в Дагестане больше 200 километров. Если судить по скупым сообщениям в прессе, доставка будет осуществляться танкерным флотом, который будет доставлять нефть в офшорное нефтеприемное сооружение в 20 милях от Махачкалы, а уже оттуда проложат трубопровод до берега. В районе Махачкалы имеется достаточно развитая нефтебаза, которую уже начали реконструировать. Энергетической основой инфраструктуры станут две ТЭЦ в Махачкале и Каспийске, уже купленные «Лукойлом».

Куда нефть пойдет дальше? Логично предположить, что проходящий через Дагестан трубопровод Баку — Новороссийск станут использовать в обратном направлении. Сейчас поставки азербайджанской нефти сокращаются, поскольку почти вся она уходит в сторону Турции по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, или БТД. Когда начнется эксплуатация «Центрального», высококачественная нефть пойдет по трубе Баку — Новороссийск на юг и дальше через БТД в Турцию. Таким образом, у «Лукойла» появится дополнительный выход на мировой рынок.

Но, повторюсь, это только мои догадки, основанные на отрывочной информации. Свою деятельность нефтяные компании не афишируют, и нам остается только роль пассивных наблюдателей. А ведь рекреационная способность Каспийского моря находится на пределе своих возможностей. Каспий — закрытый водоем, и он с трудом справляется со всеми видами поверхностного стока. Свидетельство тому — массовая гибель морской фауны (отдельных видов рыбы, каспийского тюленя и т.д.). Заверения нефтяных компаний о применении только чистых технологий, исключающих массированные выбросы, — не более чем блеф. Таких технологий, абсолютно не допускающих аварийных разливов и разрывов трубопроводов, попросту не существует. Боюсь, недалек тот день, когда будет преодолен порог, отделяющий живую биосистему от зловонной, затянутой нефтяной пленкой лужи. Если это произойдет, медленная смерть всего живого на каспийском побережье неизбежна.

— А как же сообщения о том, что углеводородные запасы Каспия сильно преувеличены? Есть данные разведки?

— А как же сообщения о том, что углеводородные запасы Каспия сильно преувеличены? Есть данные разведки?

— Разведку того же «Центрального» делали еще во времена СССР, бурить начали в середине 1990-х, там же есть и искусственный остров — информация о нем закрыта, но имеется фото со спутника.

А вообще вокруг запасов Каспийского региона намеренно создана информационная неразбериха. Разные источники публикуют разные цифры — от нулевых до беспредельных. Это делается, чтобы скрыть реальную ситуацию. Но, чтобы составить хоть сколько-нибудь реальное представление, достаточно проанализировать тот интерес, который проявляли к региону еще с 1960-х годов. Уже тогда стали появляться сообщения о достаточно большом углеводородном потенциале Каспийского моря, и тогда же началась фактически негласная геологическая разведка морской акватории. Специально оборудованные суда, в том числе и иностранные, прибывавшие в рамках различных программ по научному обмену, бороздили море из конца в конец. Разведка шла практически до конца 1990-х годов. Был даже период, когда американцы говорили, что Каспий — третий перспективный регион после арабской и сибирской нефти.

— Но ведь это же хорошо?

— Не уверен. Регион является зоной высокой сейсмической опасности. В акватории Каспия, причем в районе крупных месторождений, например «Центрального», зафиксированы высокомагнитудные землетрясения, которые однозначно представляют большую угрозу для любого инженерного сооружения.

Другое крупнейшее месторождение, «Тенгизское», тоже очень опасно — из-за аномально высокого пластового давления и повышенного содержания сероводорода, убивающего все живое. Или возьмите газоконденсатное месторождение «Астраханское», которое, по мнению многих специалистов, дает особый повод для беспокойства. В 1970-х годах здесь было произведено 15 подземных ядерных взрывов. Работы здесь уже не ведутся, но если их все же начнут (запасы месторождения оцениваются в 2,5 триллиона кубометров), то может возникнуть опасность сильного землетрясения. К тому же, по данным природоохранных служб Астраханской области, из подземных резервуаров, образовавшихся в результате взрывов, началась утечка радионуклидов. Это, кстати, данные из открытой печати. Беда в том, что у нас нет достоверной информации о проектных решениях, о том, насколько учтен фактор сейсмического риска. Зато хорошо известно, что инвесторы обычно идут по пути максимальной экономии средств. Предполагаемые масштабы добычи — сотни тысяч тонн. Нетрудно представить, во что может превратиться замкнутый водоем, попади в него такое количество нефти.

— Может, все не так страшно?

— Может, все не так страшно?

— А откуда нам знать? Вот в Норвегии, на шельфе которой тоже добывают много нефти, детально прописано все, каждый шаг. В России же нет структуры, которая наблюдала бы за строительством подобных объектов. Есть, правда, Технадзор, но только кто его подпустит к нефтекомплексу? Саяно-Шушенская ГЭС — яркий тому пример. Уже озвучено заявление главы Технадзора: разрушения вызваны неверными проектными решениями, неверным исполнением неверных решений и неверной эксплуатацией. Вся цепочка была дефектна. Где гарантии, что и здесь не случится чего-то похожего? Только масштабы катастрофы будут несопоставимы.

К тому же существует связь между интенсивной добычей нефти и газа и повышением сейсмической активности. Практически все нефтеносные районы находятся в местах с повышенной сейсмичностью — там, где геологические разломы и тому подобное. Исключение — Сибирь. Но и там, в спокойном, казалось бы, Тюменском регионе, с началом активной разработки месторождений отмечаются землетрясения — пока 3—4 балла.

Дело в том, что извлечение больших объемов углеводородов априори приводит к повышению нормативной сейсмичности на 2—3 балла. Что же говорить про и без того опасный Каспийский регион, где инфраструктура и системы жизнеобеспечения российских регионов, прилегающих к морю, изначально не рассчитаны на эксплуатацию в условиях повышенного сейсмического риска? Ситуация усугубляется с каждым годом. Приведу пример Махачкалы, где полным ходом идет хаотичная точечная застройка без учета несущей способности грунтов. Город, где, по неофициальным данным, проживают уже около миллиона человек, стал местом, где в случае катастрофы людям просто некуда будет бежать. Во время землетрясения в 1970 году в Махачкале не было жертв. Случись землетрясение такой силы (около 7 баллов) сейчас — погибнут не меньше 60—70 тысяч человек. А вообще город находится в 9-балльной зоне.

На территории бывшего Союза есть несколько примеров катастрофических последствий добычи углеводородов. Это Газли и Нефтегорск на Сахалине. Оба землетрясения произошли неожиданно и вопреки прогнозам сейсмологов, не ожидавших такой силы толчков.

Землетрясения имеют определенную периодичность. Слабые происходят чаще, сильные — реже. Но техногенный фактор ломает природный ритм. Другими словами, то, что должно было бы произойти через 500 лет, произойдет завтра.

Есть еще один момент — крупномасштабное гидроэнергетическое строительство. Горные ущелья очень удобны для создания с относительно малыми затратами высоконапорных плотин с большой эффективностью. Уже сейчас в Дагестане действует каскад гидроэлектростанций, достаточно крупных для оказания существенного влияния на сейсмическую обстановку. Сам факт этого воздействия давно подтвержден мировой наукой, в которой появился даже термин — «плотинные землетрясения». У нас аппаратурно зафиксирована связь между режимами эксплуатации Чиркейской ГЭС в Дагестане и сейсмическим процессом на прилегающей территории.

Факторы воздействия на геологическую среду на море и в горах взаимосвязаны, что многократно увеличивает опасность катастрофы. Сильные землетрясения — не единственное, к чему может привести хищническая и бездумная эксплуатация Каспийского шельфа. В результате подземных толчков под воду может уйти значительная часть Прикаспийской низменности, находящейся сейчас в среднем на 28 метров ниже уровня Мирового океана. Это означает, что значительная часть Астраханской области и чуть ли не половина Калмыкии разделят участь Атлантиды.

Что такое Прикаспийская низменность? Плоская равнина, едва возвышающаяся над уровнем моря. Малейшее изменение его уровня — и под водой окажутся огромные территории. Одна из загадок истории: как получилось, что бесследно, не оставив после себя никаких следов, исчезли две региональные цивилизации – Кавказская Албания и Хазарский Каганат? А ведь это были мощные государства, имевшие письменность и литературу, от которых ничего не осталось. Ученые объясняют это иноземными завоеваниями, насильственной исламизацией и т.д. Но ведь в других местах доисламские письменные памятники не уничтожались.

При этом переписка хазарских правителей с иудейскими религиозными авторитетами в других странах сохранилась, но только не здесь. Что же произошло в те далекие времена на берегах Каспия? Возможно, масштабная катастрофа, не оставившая после себя живых свидетелей.

Изменения уровня Каспия зафиксированы, объясняющих это теорий много, но на самом деле никто ничего не знает. Несомненно одно: антропогенный фактор может запустить механизм.

— Так вы предлагаете запретить добывать нефть на Каспии?

— Так вы предлагаете запретить добывать нефть на Каспии?

— Конечно, нет. И гидроэлектростанции тоже нужны. Но необходимы проектные решения, учитывающие все факторы риска. Нужен международный механизм, осуществляющий контроль добычи с учетом фактора сейсмического риска. Нужна система квотирования — по аналогии с ограничителем педали газа в автомобиле.

И потом: все живущие на берегах Каспийского моря должны организовывать свою жизнь с учетом возможных негативных процессов. Это и новые требования к градостроительной политике, и иная организация транспортных коммуникаций, и создание межрегиональных сил быстрого реагирования.

— Но это уже не из области геофизики.

— Это как посмотреть. Вернемся к социальным проблемам нашего неспокойного во всех смыслах региона. Чтобы минимизировать риск возможных катастроф — природных или социальных, надо принимать соответствующие меры. Такие меры не принимаются по одной простой причине.

Нет ясно сформулированной цели: для чего регион нужен России? Какие перспективы у народов, которые его населяют? Каковы национальные приоритеты его развития? Никто не берет на себя труд хотя бы сформулировать все это. В результате общество превращено в аморфную массу. Нет вектора развития, интересы общенациональные подменены интересами частными. Личность — это замечательно. Но если ее интересы ограничены исключительно обеспечением биологического существования, то это уже не личность.

За последние 20 лет исчезла даже та призрачная цель, которая была. Общество движется в непонятном направлении, а местное руководство представляет собой наиболее жизнеспособную часть прошлой системы.

Хуже всего то, что Российское государство всей своей мощью поддерживает эту тонкую прослойку, больше напоминающую корку, не дающую прорасти здоровым силам.

На Кавказе, как и в России, наблюдается идеологический вакуум. Но в отличие от России в том же Дагестане очень активна генерация новых поколений. Каждый год приходят десятки тысяч молодых, очень энергичных людей. Как и всем молодым людям, им хочется сделать что-то достойное, они стремятся к красивой и благородной идее.

Но современное общество не дает им никаких перспектив, поскольку полностью отсутствует система социального лифтинга. Человек напрочь лишен возможности перемещения по вертикали, если он хоть каким-то боком не принадлежит к какому-либо из финансово-политических кланов. Будь он хоть семи пядей во лбу, он никому не нужен. Его могут только использовать те, кому повезло родиться в «правильной» семье.

И когда появляются люди, которые говорят, что мир устроен плохо, но его можно изменить, то многие молодые и не очень молодые люди становятся адептами радикальных идей.

Ни государству, ни общественным институтам нечего противопоставить росту радикализма. Как с этим бороться? В первую очередь определить, в чем заключаются интересы Дагестана и Кавказа. Это ведь и в интересах России: ваххабизм — не только кавказское явление, оно имеет российский масштаб. Известно ведь, что наиболее активные боевики выходят из среды неофитовславян.

— Вы говорите как политик?

— Скорее как неравнодушный житель региона, о котором идет речь. Противостоять возможным природным катаклизмам можно лишь за счет мобилизации общественных сил. Это достижимо только в обществе, которое имеет ясные цели своего существования. Имеет потенциал к достижению этих целей и желание отстаивать свой мир от возможных угроз. Если всего этого нет, то первое желание человека — не противодействовать угрозе, а просто убежать. Что в большинстве случаев и происходит.

Происходящее в Дагестане полностью применимо к общественной жизни всей России. Местные руководители не имеют потенциала настоящих лидеров, они не хотят и боятся ставить вопрос о национальных интересах и по привычке ждут целеуказаний из Москвы. А в Москве нет осознанного понимания, для чего России нужен Северный Кавказ и нужен ли он ей вообще.

Есть опасения, что российское руководство все более склоняется в пользу силового решения проблем на Кавказе, хотя история не знает примеров излечения социальных недугов силой оружия. Пока государственная политика в Прикаспийском регионе находит выражение в двух аспектах. Это силовое воздействие на ситуацию и обустройство энергодобывающих структур с обеспечением безопасной доставки углеводородов. То есть не что иное, как подмена общенациональных интересов корпоративными. Как будто все забыли, что помимо скважин и труб существует многослойная жизнь в этом регионе.

Цель нужна как государству, так и обществу. Иначе негативные процессы не остановить. Государство будет только добывать и транспортировать нефть, а все остальное выпадет из сферы его интересов. Это худшая модель, когда государство будет заниматься исключительно охраной трубопровода. Жизнь в охраняемой зоне будет лучше и богаче, зато на остальных территориях она будет вольготнее, и очень скоро там появятся свои герои и даже свой фольклор. Чем не Зона племен между Афганистаном и Пакистаном?

Мы переживаем критический момент, когда еще возможно воздействовать на ситуацию и относительно бескровно оздоровить ход социальных процессов. Я убежден, что все беды Кавказа и России заключаются в одном: наше население лишено права распоряжаться природными богатствами.

— А где не лишено?

— В Кувейте, в Катаре. В той же Норвегии, где с помощью налоговой системы происходит перераспределение доходов. Живет страна, живет каждый гражданин.

— Может быть, вы еще и знаете, как оздоровить экономическую ситуацию в Дагестане?

— Знаю. Нужно перенести таможенную границу между Азербайджаном и Россией с пограничной реки Самур на север — на Терек, например. Это приведет к тому, что Дагестан в силу своего геополитического стратегического положения и деловой активности населения станет центром притяжения для Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркмении. Экономика перемелет любую идеологию. И все нефтяные трубы получат естественную охрану, поскольку станут фактором экономического благополучия региона.

А что труба сейчас? Для большинства людей (тех, которые не воруют из нее нефть) — ровным счетом ничего, кроме источника частых проблем.

— И поэтому их взрывают?

— Убежден: как минимум половина задекларированных как теракты инцидентов на самом деле терактами не являются. Эти разрывы связаны с подвижками земной коры. Ежедневно вдоль трассы происходит несколько слабых землетрясений, практически не ощущаемых людьми. Но каждое из них вызывает деформации металла. Если каждый год гнуть металл, то в конце концов он не выдержит.

И потом, практически все разрывы происходят в местах выхода трубы на поверхность или при прохождении через естественную преграду — речку, балку и т.д. Парадокс: утверждать, что на газопроводе произошел теракт, можно только при неудавшемся теракте, когда обнаружено взрывное устройство. После разрыва сгорают все следы — тем более те, которых не было.

Комментарии