Искусство

Иероглифы реставратора Цоя

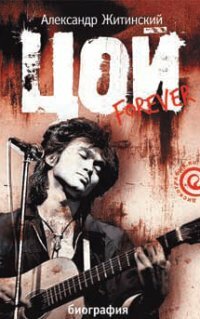

О книге Александра Житинского* «Цой forever»

Финский залив, рябиновый рваный закат, бликует рябь, сереет одинокий парус, на палубе фигурка барабанщика за работой, большие колонки не добивают до берега, но рыбарь на утлом челне ужаснется и перекрестится, и видавшая виды чайка тревожно взмахнет крылами. Эта сценка в книжке «Цой навсегда» не раскрашена, подробности домысливаются: приглашены ли на яхту избранные слушатели, есть ли вблизи рулевой, караулящий ветрила, или хозяин, гордый, как перст, доверяется родной волне. В книжке сценка свернута, три штриха… Иероглиф — подходящее слово. Или на секунду ожившие и вновь застывшие нэцке судьбы, расставленные в ключевых точках земного и небесного пути Виктора Цоя: в юности он, «деревянный» пэтэушник, резал в том числе и нэцке. Барабанщик на яхте знает идеи пути и простора: это оттягивается Олег Валицкий, первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги, в далеком прошлом — ударник самодеятельного коллектива «Гарин и гиперболоиды», из которого вылупилась группа «КИНО».

Финский залив, рябиновый рваный закат, бликует рябь, сереет одинокий парус, на палубе фигурка барабанщика за работой, большие колонки не добивают до берега, но рыбарь на утлом челне ужаснется и перекрестится, и видавшая виды чайка тревожно взмахнет крылами. Эта сценка в книжке «Цой навсегда» не раскрашена, подробности домысливаются: приглашены ли на яхту избранные слушатели, есть ли вблизи рулевой, караулящий ветрила, или хозяин, гордый, как перст, доверяется родной волне. В книжке сценка свернута, три штриха… Иероглиф — подходящее слово. Или на секунду ожившие и вновь застывшие нэцке судьбы, расставленные в ключевых точках земного и небесного пути Виктора Цоя: в юности он, «деревянный» пэтэушник, резал в том числе и нэцке. Барабанщик на яхте знает идеи пути и простора: это оттягивается Олег Валицкий, первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги, в далеком прошлом — ударник самодеятельного коллектива «Гарин и гиперболоиды», из которого вылупилась группа «КИНО».

ПОВЕСТЬ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Виктор Цой (1962—1990) в отрочестве читал запоем тома серии ЖЗЛ. Примерял чужие замечательные жизни. Он прожил дольше автора стишка про одинокий парус, но всего-то на год, и, как неоднократно подчеркнуто в отчетной книге, его «творческая биография» уместилась в какихто восемь лет.

Александр Житинский вел переговоры о Цое с серией ЖЗЛ, но в конце концов не решился сочинить классическую биографию. Предпочел выступить больше не писателем, а редактором и журналистом: перед нами «документальная повесть», собрание пестрых глав, в котором звучат голоса родителей и подруг, музыкантов и продюсеров, друзей и случайных знакомых, причем всякий фигурант имеет возможность высказаться пространно. Источники на всякий вкус: выходившие ранее книги, неопубликованные воспоминания, интервью — как старые, так и записанные автором в последние пару лет, заметки из рок-самиздата, цитаты с сайта Рашида Нугманова (он еще до «Иглы» снял короткометражный рок-шедевр «Йа-хха», и на сетевом ресурсе, посвященном этому фильму, с незапамятных времен тусуются киноманы) и даже гаишная схема аварии 15 августа 1990 года в 11.30 на 35-м километре дороги Слока — Талси Тукумского района Латвии. Плюс приложения — собранная Андреем Дамером подборка цитат из цоевских интервью, а также хроника жизни героя. И, конечно, впечатления от личных встреч автора с Виктором, каковых было не слишком много, в связи с чем Житинский и отказался от цельного текста, сделав выбор в пользу компендиума. Это второй опыт Житинского по изданию документальной книги о Цое: первая была менее подробной, но составлялась вместе со вдовой героя, Марьяной. Всякую знаковую книгу — «Цой форевер», несомненно, к таковым относится — хочется символически привязать к эпохе… Почему она вышла сейчас? Вставить пистон нашему безгероичному времени? Напомнить о духе свободы, о пьянящем ветре перемен?

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО МОЙ ДОМ

Причина, скорее, в другом: после смерти Марьяны (2005) соавтору было логично сесть за переосмысление старого труда. В новой книге он проговаривает то, чего не мог при Марьяне: будто причина разрыва Цоя с гиперболоидом Рыбой (Алексеем Рыбиным) — в желании жены Виктора прибрать к рукам бразды правления группой (а Рыбин был не только основателем «КИНО», но и рулил процессом).

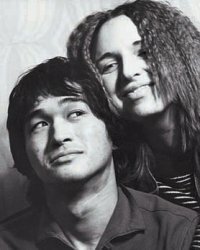

Этот разрыв долго был горячей точкой для «киноманов» — такого рода авторитетное выступление могло вызвать бурю интернетэмоций… Но время лечит. Громокипящие споры уплыли в прошлое, и никакая информационная бомба в «деле Цоя» уже невозможна. Хотя, разумеется, человек, не погруженный в материал, непременно найдет в книге важное и новое. Мемуары вдовы лидера «Зоопарка» Майка Науменко — Натальи в Сети висят, но мне, например, они прежде известны не были. Соответствующая глава — самая, может быть, лирическая во всей книге: потому особо трогательная, что роман Цоя и Натальи не перерос платонической стадии. Эти страницы точно стоит прочесть: о том, как мыл Цой из ржавого чайника полугодовалого Женю Науменко, о том, как ревновал и подзуживал Науменко-старший, подаривший жене на день рождения и на свою голову разрешение поцеловать Цоя, о ладони, свисающей с дивана, которую держит в своей ладони заночевавший на полу Цой, о том, как иероглиф из двух фигур, мужской и женской, движется по Лиговке и встречные знакомые не решаются окликнуть Наташу и Виктора — такое исходит от них неземное сияние. И пуант: «Я написал песню, — шепнул однажды Цой. — Потом услышишь». — «Услышала вечером. От слов «Мне кажется, что это мой дом, мне кажется, что это мой сын» стало жарко и очень грустно».

Вот ничего себе «грустно». Изрядной нужно обладать волей, чтобы стало всего лишь «грустно», в то время как живописец Рок изобразил перед нами сцену мифологическую. На антресолях прячется оперный хор и фонит полушепотом: «Ему кажется, что это его дом… Ему кажется, что это его сын…»

Так приоткрываются, извините за выражение, двери «творческой кухни», и сторонний наблюдатель наглядно убеждается, что за короткими, отточенными до блеска клинками слезовыжимательных цоевских фраз стоят такие вот дымящиеся руины.

ДОМ СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ

ДОМ СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ

Стиховед, возможно, не согласится насчет «отточенности до блеска». Исследований текстов Цоя нельзя сказать что нет, но в большинстве случаев это студенческие упражнения либо вариации на тему «и рокеры рифмовать умеют». Невзыскательному же автору этой статьи стихи Цоя, составленные из предельно коротких и по возможности абстрактных элементов (ночь, чай, звезда), представляются Большой Поэзией. Немудреные (лаконичные, поправит фанат), внешне безыскусные (скупые, иначе сказать), часто однообразные, переполненные частицами «не», они похожи на знаки (опять же тема иероглифов), высеченные на скале, не реставрированные (еще одна важная тема: Цой — профессиональный реставратор, работал в Екатерининском дворце в Пушкине) письмена с какой-нибудь баснословной стены. Книге или статье о нем сложно придумать название, поскольку очень уж много возможностей. Бери любое лыко — влитую встанет в строку. Пропустим «Доброе утро, последний герой» и «Звезду по имени Солнце», вариантов и без того — полный Финский залив.

«Я получил письмо от себя к себе» — об одиночестве художника в жестоком мире.

«Видели ночь, гуляли всю ночь до утра» — о том, что не убить и не задушить настоящую романтику.

«Группа крови — на рукаве» — о верности Року.

«Но если есть в кармане пачка сигарет» — о том, что жизнь, стерва, всегда норовит продолжаться.

«Время есть, а денег нет, И в гости некуда пойти» — длинно, для названия не подходит, но эпиграф замечательный. К рассуждениям о том, что вот же, пожалуйста, теперь и деньги есть, и в гостях будут рады, но куда же укатилось проклятое время.

«Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне, — Нарисуй мне портреты погибших на этом пути…» — нет, это какой-то пессимистический эпиграф.

Зато полно оптимизма само слово «Цой». Многие фигуранты книжки свидетельствуют, что воспринимали при знакомстве это слово не как фамилию, а как кличку. И кажется совершенно справедливым пятнадцатилетней давности догадка культуролога, что надпись «ЦОЙ» на заборе приобретает значение другого хорошего русского слова из такого же числа букв и означает не только то, что означает, но и — обобщенный порыв, отвлеченный, но энергичный возглас… волю к жизни.

ЯХТА ЕСТЬ, А ВРЕМЕНИ НЕТ

Конечно, от книги с таким героем хочется «месседжа», содержательного сообщения, каких-то главных и больших слов. Житинский признается в частных беседах, что слова такие у него есть и, возможно, он еще даст им волю, но в другой раз. Будем искать «месседж» в голосах коллег: там ворочается, проступает кощунственная тема логичности ранней смерти. Нечаянным кометам свойственно срываться в миф о себе. Восемь лет полета без страховки по расчисленному небосводу: номер впрямь оказался смертельным. Тем более (приглушенная тема) что в последних альбомах Цой сворачивает к попсе, а под руководством нового продюсера Ю. Айзеншписа сей поворот был бы осуществлен решительно и быстро. Тем более что герой зазвездился, перестал здороваться с друзьями, капризничал на гастролях, что твой Киркоров… В гости приходил с телохранителями! Лучшим птицам пристало погибать на взлете. Посмертная слава выступает в таком рассуждении прожорливым самодовольным божеством. Я, возможно, из того самого пипла, что горазд хавать: мне последние, будто бы попсовые, альбомы «КИНО» кажутся лучшими. Что до звездной болезни, это ведь вроде ветрянки, болеет рано или поздно практически каждый. Но все равно сердце слегка замирает: как же цинично-виртуозно сложился паззл символической его смерти! Черный режиссер сработал на совесть… с другой стороны, и наши ребята-ангелы постарались: сын Виктора в то утро отказался поехать с ним на рыбалку, а в автобусе, который Цой протаранил своим «Москвичом», не оказалось пассажиров, и водитель автобуса отделался царапинами. И на том спасибо. В книгу Житинского издательство вставило рекламу другого своего продукта — киноповести драматурга Д. «Цой. Черный квадрат»: будто выжил Цой, и что с ним стало дальше. С Айзеншписом противным расстался, и тот кричит Цою в спину: «Через год о вас никто не вспомнит!» И впрямь начинаются проблемы, приходится эмигрировать в Японию. Туда приезжает подписывать мирный договор М.С. Горбачев, а Майк тоже жив и служит при Горбачеве советником по культуре. Такая клюква. Но вопрос этот — а не умри гений? — зудит, шелудит. Писатель К. года три назад издал роман о Курехине, который здравствует и возглавляет мировой антиамериканский заговор, а кинорежиссер П. рассказывает в кулуарах, что К. украл сюжет у него, только имелось в виду, что Курехин любит Америку и уже покорил Голливуд. А писатель Я. недавно разместил в блоге развеселый рассказ: семидесятилетний Высоцкий зажигает на яхте бизнесмена Абрамовича. Да, так исподволь вернулась к нам и тема яхты.

И впрямь: что у нас с живыми? Шевчук, Кинчев, Гребенщиков, Бутусов, Шахрин — никто не скурвился, все в хорошей физической форме, но анонсы их концертов в репертуарных журналах логично, конечно, размещать в рубрике «Летаргия». Такая уж сволочная профессия — рок-музыкант.

ЮНОШАМ, ОБДУМЫВАЮЩИМ ПЕРВЫЙ АККОРД

Совсем без идеи Житинский обойтись не мог, придумал ход: рассказать о Цое (а заодно бегло и об истории русского рока) подросткам. Ход, мне кажется, очень недурной. Много важного можно сообщить о жизни на примере кумиров. Та же история с дележом контроля над группой «КИНО» между Марьяной и Рыбиным весьма тонко могла проиллюстрировать не только пословицу «Ночная кукушка дневную перекукует», но и вообще ситуации, когда хорошие люди сталкиваются интересами, вовсе не желая друг другу дурного. Увы, автор об этой своей просветительской идее быстро забывает, ход повисает в воздухе. Кроме того, в начале книжки Житинский, примериваясь к педагогическому тону, сбивается на пафосные банальности вроде «не нужно гоняться за славой — она придет сама, когда пожелает». Или вот: «Я хочу сказать, что дитя впитывает эпоху, в которой живет, по любым ее проявлениям, и это вместе с генетическим кодом, заложенным от рождения, потихоньку формирует личность». Тут плохо все: и чиновничье «хочу сказать» (хочешь — говори!), и «впитывание по любым проявлениям», и генетический код, конечно, кроме как от рождения ниоткуда бы не заложился, да и «потихоньку» так и тянет заменить на «тихой сапой».

Однако придираться не обязательно: фальшивая патетика сопровождает нас только в начале, дальше интонация выравнивается, не будем сожалеть о том, чего в книге нет, а оценим по достоинству то, что вошло. Работа большая, документы подобраны ответственно, интервью записаны в том числе и эксклюзивные, а «киноман» имеет возможность еще раз вспомнить «все его трещинки», как спела бы Земфира. Все знают, что Цой кочегарил в котельной (внесенной ныне губернатором В.И. Матвиенко в список неприкосновенных мемориальных объектов наряду с пышечной на ул. Желябова), но, думаю, не все, что работал он и уборщиком в бане: занятие из тошнотворнейших. Замечательны полукомедийные сцены про бабушку и тетю героя, которые самозабвенно любили портвейн и мешали Цою сосредоточиться в соседней комнате над шлифовкой песни «Моя мама анархия». Ужасен иероглиф из эпилога: приговоренная раком Марьяна после двух бесполезных операций уговаривает собаку, попавшую под машину: «Лушка, подожди, умрем вместе».

Нашел я и страницы, адресованные будто бы лично мне. Я видел Цоя один раз, в декабре 1983 года, на концерте в Свердловске, где он выступал пополам с Майком. Имена мне их ничего не говорили, попал я на концерт случайно, и «алюминиевые огурцы на брезентовом поле» очаровали навсегда. И как же приятно было узнать из книжки Житинского, что это у нашего героя была вообще первая гастроль не в Москву, что на этом концерте Шахрин и Бегунов поняли, что нужно создавать группу «ЧайФ», да и вообще, что концерт этот «легендарный».

ЕЩЕ НЕМНОГО ПОРТВЕЙНА

И коли зашла речь о Свердловске, восточной столице рока, то логично завершить географией. В песнях Цоя нет вроде бы ничего специфически питерского: лирика возгоняется до абстракции, сразу в Вечность. Разве что строка «и я уже не грею пива» выдает (вроде нигде, кроме СПб, пива в мороз не греют). Но вот взгляд москвича Алексея Дидурова: «Сквозь текст каждой песни зашушукались невские тугие сквозняки, запели хором проходняки — продувные, схваченные округлыми арками, как каменное дуло, долготой и прямизной своей повторяющее улицы-линии». И дальше — про мутноглазые фасады и аж достоевщину.

Я и достоевщины, признаться, в Цое не вижу… однако вот он вдруг позволяет себе в интервью резкое: «Ленинградский рок делают герои, а московский — шуты». Конечно, оппозиция «питерская духовность — московское бабло» смехотворна. Поэтов и прозаиков, скажем, хороших Москва в последние десятилетия порождает больше, чем Северная Венеция. Но лихой рокерский надрыв Первопрестольной, похоже, и впрямь противопоказан (выше я перечислял живых рокеров, добавим к ним горстку мертвых, все ведь впрямь Питер да Урал, не Макаревича же рядом ставить).

За Урал сейчас не скажу, но с питерским архетипом прерванные рок-полеты и впрямь рифмуются заподлицо. Хлюпающее болото (кашица цоевских куплетов), из которого вдруг выпрастывается великолепный объект или совершенное существо (или гениальный цоевский припев). Иные из совершенных существ вдруг лопаются, как блоковские пузыри земли: Цой, Курехин и Майк или Башлачев, приехавший, чтобы взорваться в свободном падении, из того же Свердловска.

В том, что Матвиенко увековечивает Цоя (скоро и памятник будет), парадокса нет. «Ленинградский андеграунд» в СПб такой же бренд, как Эрмитаж. Вот собрались раздавить ногтем очередной сквер в центре, бравый депутат уверял в ящике, что, не сожрав сквера, инвестор не придет чинить квартал, но, услыхав, что здесь пивал портвейн Довлатов, искренне растерялся депутат и пробормотал: «Если пивал портвейн Довлатов, это меняет дело…»

Речь об «Эльфийском садике» (по названию былого кафе), куда перемещались богемные ленинградцы, когда оказывался закрытым «Сайгон». В сентябре в садике состоялся концерт, посвященный юбилею «Сайгона»: большая толпа под проливным дождем и двенадцать часов музыки. Это, конечно, не признаки жизни андеграунда, а дань памяти… но вот и признаки жизни. Гуляя днями у Калинкиного моста (где раздели Акакий Акакиевича), я забрел в райончик аварийных бараков и вдруг увидел молодежную тусу. В снулой халупе обнаружилась выставка: цитаты из СМИ о том, как сосед соседу по пьяни голову ножовкой отрезал, случаев тридцать, и картинки тридцати художников, пластическое осмысление злодеяний. Картинки проще некуда, небрежная графика, аппликация, но эмоция-то серьезная. В окно можно выйти в сад, полный крапивы (ну и портвейна). Вскоре началась музыка — в стиле говнопанка, но ведь именно питерскому поэту принадлежит максима про «из какого сора…». Андеграунд здесь, короче, по климату. Растет, воспроизводится, и новые Цои — дело времени.

Только не уверен я, что они нужны. То есть мне хочется их песен, но я против символических аварий с летальным исходом. А они, похоже, иначе не умеют.

* Александр Житинский (1941, Симферополь), инженер-электрофизик, писатель, издатель, отец четверых детей и дед троих внуков. Автор десятков прозаических книг и полудюжины киносценариев, один из первых исследователей русского рока (знаменитые «Записки рок-дилетанта»), один из пионеров Рунета (жж-юзер maссolit). Директор Центра современной литературы и книги в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Название на рубль, содержание - на копейку.