Главная тема

Система строгих неравенств

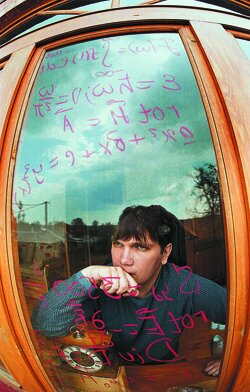

Российские абитуриенты предпочли физику лирике

Приемная кампания в российских вузах в самом разгаре. Но уже сейчас можно сказать, что главной сенсацией нынешнего лета стало изменение рейтинга специальностей: молодые люди охотнее идут учиться на инженеров, чем на финансистов.

Прием документов во всех российских вузах начался 20 июня. У абитуриентов есть время на подачу заявлений до 25 июля. Большинство вузов отладили процедуру сдачи документов — приемные комиссии работают более четко, чем в прошлом году. Однако для поступления в ведущие учебные заведения страны одних свидетельств о сдаче единого госэкзамена (ЕГЭ) мало, дерзающих ожидают дополнительные испытания. На минувшей неделе университеты, получившие право на собственную проверку знаний, уже начали ее проведение: творческие конкурсы проходят в отечественных вузах с 5 июля, а обычные экзамены — с 10 июля.

Прием документов во всех российских вузах начался 20 июня. У абитуриентов есть время на подачу заявлений до 25 июля. Большинство вузов отладили процедуру сдачи документов — приемные комиссии работают более четко, чем в прошлом году. Однако для поступления в ведущие учебные заведения страны одних свидетельств о сдаче единого госэкзамена (ЕГЭ) мало, дерзающих ожидают дополнительные испытания. На минувшей неделе университеты, получившие право на собственную проверку знаний, уже начали ее проведение: творческие конкурсы проходят в отечественных вузах с 5 июля, а обычные экзамены — с 10 июля.

Колебательные движения

Приемная кампания этого года началась сразу после завершения процедуры проведения ЕГЭ. С экзаменами в этом году ребята справились фактически так же, как в прошлом. Не получат аттестатов в 2010 году 16 тыс. молодых людей — они не смогли сдать как минимум один из обязательных экзаменов — русский язык или математику. Это примерно 2,2% от общего числа выпускников. В прошлом году доля двоечников была ровно такой же — 2,2%, аттестат не смогли получить порядка 20 тыс. человек. При этом 2822 человека получили по экзаменам высшую оценку в 100 баллов.

Апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ подали 60 155 человек (0,5% от общего количества сдававших), из них удовлетворены 18724. По процедуре проведения ЕГЭ было подано 185 жалоб (в три раза больше, чем в прошлом году), из них удовлетворены 169.

Представители педагогического сообщества уверены: данные ЕГЭ фактически всегда соответствуют действительному уровню подготовки учащегося. «Я не припомню случая, чтобы человек пришел со 100 баллами по русскому языку, а двух слов связать не мог, — говорит декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. — Напротив, у нас на первом курсе есть такой предмет — «современный русский язык», как правило, по нему раньше было 10—15% двоек, тогда как за прошедшую летнюю сессию — ни одной».

Больше или равно

Право на проведение дополнительных испытаний получили лишь 13 вузов: Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, Российский государственный гуманитарный университет, Высшая школа экономики, МГИМО, Российская правовая академия Министерства юстиции, МИФИ, Московский педагогический госуниверситет, Московский государственный лингвистический университет, Московская государственная юридическая академия, Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики и оптики и Нижегородский государственный лингвистический университет.

В том, что многие ведущие вузы не удостоились собственных экзаменов, нет ничего удивительного: дополнительные испытания Минобрнауки разрешает проводить лишь на факультетах с очень большим конкурсом. В то время как даже в самых крупных и престижных вузах на одно место редко претендуют больше двух-трех человек.

Дополнительные испытания проходят в форме либо творческого конкурса, либо обычного экзамена. Правила вузы определяют сами. «У нас на отделении утверждается 37 важнейших международных, внутриполитических и профессиональных тем, они распределяются по конвертам — пять в каждом: из доставшегося абитуриент выбирает одну и пишет эссе, — рассказывает Ярослав Скворцов. — Дальше мы оцениваем грамотность по 20-балльной шкале и содержание по 30-балльной». Успешно пройденный вузовский экзамен при этом вовсе не является гарантом поступления. Выставленный за это испытание балл суммируются с баллами ЕГЭ.

Координатная плоскость

В приемной кампании нынешнего года появился целый ряд новшеств. Так, до двух сократилось число волн зачисления: с 30 июля по 5 августа и с 5 августа по 10 августа. При этом каждый университет, не набрав необходимого числа студентов, сохраняет за собой право вести дополнительный набор до 1 сентября. Кроме того, в этом году российские университеты получили долгожданное право устанавливать минимальный порог баллов не только по профильным, но и по непрофильным дисциплинам. С 30 до 20% уменьшилась и доля абитуриентов, поступающих по целевому набору, государственному заказу с обязательством последующей отработки.

Еще одним важным нововведением стало ограничение числа вузов, куда можно подавать документы. В этом году абитуриент имеет право одновременно поступать не более чем в пять учебных заведений и не может выбрать более трех специальностей. Во время самой приемной кампании поймать нарушителя за руку будет довольно сложно — единая база не является общедоступной, а запрашивать данные на всех соискателей для вузов почти невозможно физически. Впрочем, в Федеральной службе по надзору в сфере образования уверены: рано или поздно обманщики будут наказаны. «Абитуриент при подаче заявления на поступление берет на себя обязательства следовать правилам приема, — отмечает журналистам помощник главы ведомства Сергей Шатунов. — При предоставлении недостоверной информации или ложных сведений появляются большие шансы быть отчисленным, даже если он прошел по конкурсу». Скорее всего, обман будет вскрываться уже при зачислении, когда вузы начнут проверять достоверность результатов ЕГЭ в Федеральной базе свидетельств.

Самым долгожданным нововведением стал принятый еще зимой закон о кредитах на образование. Банки — участники программы выдают студентам кредиты под льготные 5,25% годовых. В период обучения и три месяца после окончания университета денег с заемщика не берут. Затем у кредитуемого есть десять лет на выплату долга. Займ можно погасить и досрочно — никаких штрафов за это не предусмотрено. Но кредит будет выдан лишь при соблюдении ряда условий.

Сумма не меняется

В этом году Россия начала ощущать последствия демографической ямы 90-х годов прошлого века: число абитуриентов неуклонно сокращается. В 2008 году школы выпустили 959 тыс. человек, в 2009-м – 899 тыс. В этом году было 843 тыс. выпускников. Однако это еще не предел, наименьшее число абитуриентов ожидается через пять-шесть лет, когда будут выпускаться ребята 1999 года рождения. По прогнозам, в 2016 году число поступающих в вузы составит не более 600 тыс. человек. Более половины из них смогут поступить в вузы на бюджетной основе: в этом году правительство выделило 448 тыс. бесплатных и столько же платных мест. Помимо этого, в средних специальных учебных заведениях (ссузы) существует еще 150 тыс. бюджетных мест для выпускников этого года.

В ходе проведения ЕГЭ речь неоднократно заходила о смене приоритетов молодежи: в этом году все большее число людей выбирают технические специальности в противовес ранее модным финансовым и правовым. Об этом неоднократно заявляли как чиновники, так и представители независимых институтов. Так, по данным агентства «РейтОР», точные науки при подготовке к поступлению в университет выбрали 31% выпускников.

«Но тут на самом деле достаточно сложная ситуация, — рассказывает директор агентства Ирина Артюшина. — По удельному весу финансы и юриспруденцию выбирают действительно чаще, но на уровне тренда интерес к технике действительно отмечается». Об этом же свидетельствуют и данные ЕГЭ: физику сдавали 236 тыс. человек (на 15% больше, чем в прошлом году), химию — 97 тыс. (на 31% больше), информатику выбрали 80 тыс. (на 17% больше).

Данную тенденцию подтверждает и ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. По его словам, спрос на специальности возглавляемого им вуза действительно увеличивается.

Интересно, что одновременно не наблюдается спада интереса к гуманитарным специальностям. «На отделении международной журналистики в этом году у нас в МГИМО 25 бюджетных мест, на них поданы 145 заявлений, а в прошлом было 121 — конечно, интерес растет, — рассказывает Ярослав Скворцов. — При этом заявления подали 13 победителей олимпиад и шестеро инвалидов — всех их я должен буду зачислить вне очереди». По словам Ирины Артюшиной, в такой ситуации очевидно, что абитуриенты уходят прежде всего из негосударственных вузов. «То, что уровень образования там на порядок хуже, да и перспектив меньше, — известный факт, когда хватает мест в государственных вузах, всякий смысл в частных пропадает», — отмечает она.

Впрочем, сами руководители негосударственных учебных заведений не спешат признаваться в своих проблемах. «Число заявлений снизилось совсем незначительно — всего на 5% по сравнению с предыдущим годом, — уверяет проректор Московской финансово-юридической академии Лилия Поддубная. — Да и подводить итоги пока не хотелось бы: впереди же еще вторая волна».

Комментарии